1977年,邓小平主持恢复高考制度的消息传遍全国,无数渴望知识的年轻人重拾希望。此时,在北京起重机厂工作的刘源,给"小平叔叔"写下了一封情真意切的信。这位从小被称为中南海"芝麻酱"的刘少奇之子,经历了父亲蒙冤、下乡务农、进厂做工的人生沉浮。当他满怀求学热情却因种种原因被阻时,他选择了直接向邓小平倾诉。这封信不仅打动了邓小平,更为众多被超龄等条件限制的考生打开了求学之门。最终,刘源如愿考入北京师范学院历史系,并在毕业后选择扎根基层,用实际行动传承了父亲刘少奇"为人民服务"的精神。

芝麻酱少年 历经风雨成长

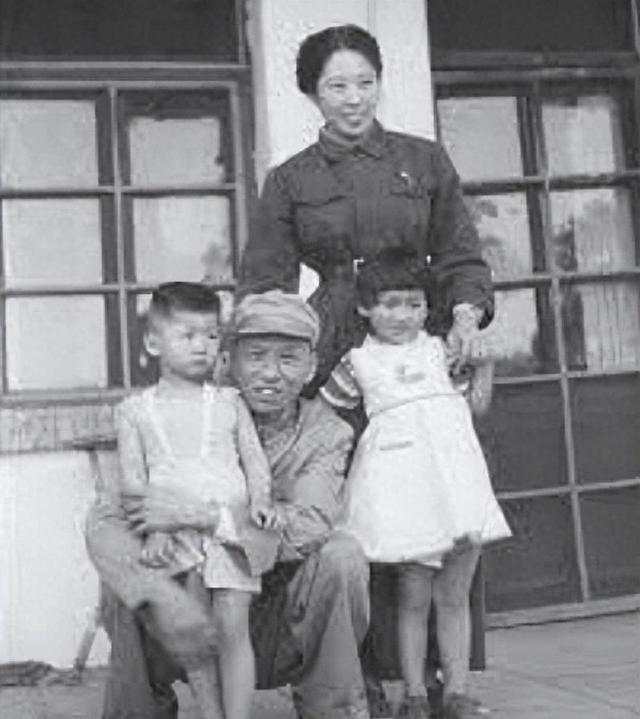

在新中国成立之初的中南海,有一个备受宠爱的小男孩刘源。这个生在军中、长在兵营的孩子,总能让周围的叔叔们忍不住为他刻把小枪、做柄小刀,让他在院子里尽情玩耍。

1955年,新中国第一次大授衔后不久,小刘源将一副别针别上的"肩章"戴在肩膀上,在中南海里神气活现地走来走去。杨尚昆见状,便领着他去了怀仁堂,正巧朱德、彭德怀、陈毅三位元帅和邓小平在那里谈话。

几位老帅围着刘源,仔细端详他肩上的"肩章"。陈毅突然笑着说了句:"嗯?肩章上还有字呐,芝麻酱!"引得众人哄堂大笑。自此,"芝麻酱"这个"雅号"便伴随着刘源很长一段时光。

刘源的父亲刘少奇对孩子的教育极为严格。尽管学校离家不远,刘少奇仍坚持让儿子住校,要培养他的独立能力。

在那个困难时期,学校食堂只能供应红薯干。刘源实在吃不下,便装在口袋里带回了家,谁知刘少奇看到后严厉批评了他。

当时一些叔叔阿姨劝说让孩子们回家吃饭,学校老师也提出了同样的建议。刘少奇却坚决拒绝,他说要让孩子们和大家一样体会艰苦,将来才能真正为人民服务。

刘源十四岁前从未穿过新衣服,总是穿着哥哥姐姐们的旧衣服,而且还都打着补丁。有一次阿富汗国王夫妇要见刘少奇的孩子们,一家人竟找不出一件没有补丁的衣服,最后还是从少先队献花队借了一身体面的衣服。

每到寒暑假,刘少奇就把刘源送到部队当兵。年纪虽小,但刘源和战士们一样摸爬滚打,站岗放哨,不仅获得过"特等射手"称号,还在国庆节接受过毛主席的检阅。

1966年,一场政治风暴席卷全国。十五岁的刘源带着学校开具的迁移证,独自踏上了西去的列车,来到了山西省山阴县。

在山阴县的七年里,刘源在地里拼命劳动。当地农民虽不敢过多接触他,却常在深夜透过窗户,给他送来月饼、苹果、鸡蛋和一小瓶酒,用朴实的方式表达着关心。

白天,刘源和农民一起下地干活。晚上,他在昏暗的油灯下自学数理化和医术,后来还为乡亲们针灸治病。遇到老人生病,他就背着病人跑十多里去医院;帮乡亲们交公粮时,他总想方设法为大家多争取一些利益。

1975年秋天,在周总理的过问下,刘源因病离开了生活了七年的农村。全村人都来为他送行,许多人泣不成声,这段刻骨铭心的经历让刘源立下誓言:有朝一日一定要回来帮助乡亲们。

回到北京后,刘源被分配到北京起重机厂当了一名普通工人。工友们热情地教他技术,经常邀请他到家里吃饭聊天,让他在这里度过了踏实而温暖的两年时光。

寄信求学路 诉说报国心

1977年夏天,一个振奋人心的消息传遍神州大地:高考即将恢复。消息传到北京起重机厂时,刘源正和工友们讨论着工厂里的技术改造方案。

厂里很快就将报考条件张贴在了工厂的公告栏上。刘源站在公告栏前,仔细阅读每一条报考要求,发现自己完全符合条件,当即决定报考。

令人意想不到的是,刘源递交的报名申请很快被退了回来。工厂以超龄为由拒绝了他的申请,不仅如此,和刘源年龄相仿的九名工友的报名也被一并退回。

刘源再次研究了报考条件的每一条细则。他发现招生简章里并没有明确限制他们这个年龄段的人报考。

深思熟虑之后,刘源提笔给邓小平写了一封信。信中他这样写道:"小平叔叔,您好,我是刘少奇的儿子刘源,我这几年从农村又到工厂,听说您恢复工作抓高考,很高兴,大家都很振奋。"

"我想考大学,现在厂子里不让考,如果因为我父母的原因,我很不服气,何况你这个招生简章并没有这么讲。"刘源在信中表达了自己的想法:"让我考我考不上,是我自己的事情,谁也不怨。"

信件很快就摆在了邓小平的案头。邓小平看着这工整的钢笔字,眼前浮现出了那个曾在中南海里活泼可爱的"芝麻酱"。

事情的转机很快就来了。邓小平在看完信后,将这封信批给了当时的北京市委书记。市委书记又转批给负责高招的同志。

没过多久,工厂通知刘源可以参加高考。填写政审表时,刘源在父亲一栏写上"刘少奇",母亲一栏写"王光美",在籍贯、政治面貌、社会关系等栏目,他都写了"众所周知"。

高考结束后,刘源的第一志愿填报了北大哲学系,第二志愿则是北京师范学院历史系。尽管他的考试成绩超过了北大的录取分数线,但在当时的政治环境下,北大并不敢接收他。

北京师范学院为此专门召开会议研究刘源的录取问题。最终他们确定了一个标准:当年刘源因肝炎回到北京,如果体检合格就予以录取。

在北师院老师的带领下,刘源参加了一场特殊的体检,整个体检现场只有他一个考生。这场体检不仅关系到他的健康状况,更关系到他能否圆大学梦。

1978年初春,刘源终于收到了北京师范学院历史系的录取通知书。同年,中央为刘少奇恢复了名誉。北大后来派老师来找过刘源,但他最终选择继续在北师院求学,因为他对这所给了他机会的学校心怀感激。

就这样,这封写给"小平叔叔"的信,不仅为刘源打开了求学之门,也为那些和他年龄相仿的工友们带来了希望。他们中的许多人,也因此有机会走进了大学的校门。

大学生涯中 民主实践路

步入北京师范学院的校园后,刘源很快就投入到了紧张的学习生活中。在当时思想解放运动的推动下,首都高校掀起了一场别开生面的基层人民代表竞选活动。

刘源成为北师院第一个贴出竞选声明的学生。他的参选在校园里引起了不小的轰动,同学们纷纷驻足观看他的竞选宣言。

这场竞选活动吸引了众多优秀的同学参与。经过几轮激烈的角逐,最终只剩下包括刘源在内的三名候选人。

竞选过程中,候选人们需要向选民阐述自己的政见。刘源认真准备了一份详实的竞选政纲,其中包含了他对基层治理的一系列思考和建议。

在竞选演讲会上,刘源以朴实无华的语言分享了自己在农村和工厂的亲身经历。他讲述了基层百姓的生活状况,提出了改善民生的具体措施。

演讲结束后,同学们向三位候选人提出了尖锐的问题。从农村发展到城市建设,从教育改革到经济政策,大家畅所欲言,展开热烈讨论。

这场竞选虽然最终刘源没能获胜,但这段经历却让他对基层民主有了更深刻的认识。临近毕业时,各种人生选择摆在了刘源面前。

作为师范院校的毕业生,成为一名教师是最自然的选择。刘源在实习期间表现出色,深受学生喜爱,系里的老师也多次向他表达了留校任教的意愿。

继续深造也是一个不错的选择。他的成绩优异,导师们已经为他规划好了研究方向,只等他点头应允。

国外的深造机会也向他敞开大门。美国和日本的多所知名大学向他发出了邀请,这些学校都对这位中国开国元勋之子表现出极大的兴趣。

另一个选项是到领导身边当秘书。以刘源的背景和能力,这个位置可以让他在仕途上有一个良好的开端。

然而,那些曾经关心过他的农民的面孔始终在他脑海中浮现。山西农村的七年经历,让他对农民的生活有了最直观的认识。

经过深思熟虑,刘源做出了一个出乎所有人意料的决定。他要到基层去,要为农民做实事,要践行父亲生前常说的"为人民服务"。

这个决定让很多人感到不解。但王光美在得知儿子的选择后,不仅表示理解,还主动找到北京市领导,为儿子去农村工作"走后门"。

就这样,在1982年春节前夕,刘源只身来到了河南新乡。他选择这片父亲曾经战斗过的土地,开启了自己扎根基层的人生新篇章。

这一年的刘源,已经不再是当年中南海里的"芝麻酱",也不再是那个给小平叔叔写信的大学生。他已经准备好了,要用实际行动来回报那些曾经帮助过他的人民。

扎根基层去 为民服务时

刘源到河南新乡的第一个月,没人知道他的真实身份。作为一名新来的"第十七把手",他默默无闻地做着最基础的工作。

有时他给司机擦车,有时给炊事员让座看电视。两个月后,当大家知道他是刘少奇的儿子时,对他的态度顿时变得复杂起来。

面对众人异样的眼光,刘源用实际行动给出了回应。夏收时节,他和农民一起在田间劳作,赤裸着上身,浑身沾满了泥土。

修路时,他跑前跑后地协调各方关系。为了筹集物资,他不知磨破了多少次嘴皮子。当材料凑齐后,他又和农民一起挖路基、铺沥青。

随后,刘源主动请缨负责乡镇企业工作。当时的乡镇企业普遍管理混乱,效益低下,许多企业都处于濒临倒闭的边缘。

他从最基础的规章制度入手,建立健全企业管理体系。在短短两个月内,他带领团队开发出十多种新产品。

为了打开销路,刘源亲自带着产品四处奔波。他跑原材料供应商,跑销售渠道,硬是把几个快要倒闭的企业救活了。

到了年底,这些企业的产值和利润都实现了大幅增长。1983年,县人大常务会全票选举刘源担任副县长。

一年后,由于工作成绩突出,他又被全票选举为县长。在新乡县工作期间,他深刻体会到了父亲生前常说的"中国人民是最好的人民"这句话的含义。

1985年,刘源调任郑州市副市长。上任伊始,市长就将一块"硬骨头"交给了他——争取天然气工程立项。

为了这个项目,刘源像个"上访户"一样往返于国家计委和石油部之间。他常常默默地坐在办公室外等待,只为能见上一面。

当得知还需要补充文件时,他就买张硬座票连夜往返。功夫不负有心人,一年后,郑州市民终于用上了天然气。

旧城改造是刘源面临的另一个挑战。面对群众的不理解和围堵,他始终保持耐心。一年后,当居民搬进宽敞的新房,曾经的质疑声变成了自豪的炫耀。

1988年,36岁的刘源当选为河南省副省长。在接下来的四年半时间里,他主持或参与了河南省几乎所有的大型工业项目建设。

从多座大型电厂到全国最大的直流超高压变电站,从投资最大的制药厂到拥有世界最先进设备的中原化肥厂。这些工程都倾注了他的心血。

黄河上的五座公路桥也在他的主持下相继建成。几年下来,刘源的头发早已花白,这不仅是遗传,更是操劳所致。

1992年,刘源调任武警部队政委。离开郑州时,送行的人群送给他一句话:"好人一生平安。"

有人说刘源是靠父亲的名气得到重用,但事实证明,无论在哪个岗位,他都在实实在在地为老百姓做事。这份初心,从他给小平叔叔写信时就已经种下。