当一位拥有1500万粉丝、亿级营收、英国名校学历的CEO走进杭州的相亲角,他遭遇了一场彻底的"滑铁卢"。不是因为他不够成功——事实上,他的商业成就足以让大多数人仰望。

这场失败的根源,指向了一个更深层的问题:成功的定义,取决于你站在哪个世界里。在新媒体的世界里,粉丝数、流量、品牌价值是通行的货币;但在相亲角的世界里,这些数字毫无价值。学历、房产、工作编制才是硬通货。

这一刻,两个平行宇宙相撞了。一个是基于"存量资产"的传统评价体系,一个是基于"虚拟流量"的新兴经济逻辑。它们用完全不同的语言衡量成功,也就必然导致了这场让人既感到荒谬又深感无奈的"价值错位"。

这个故事,看起来是一次内容创作者的"社会实验",本质上却反映了当代社会最核心的一个困境。

1500万粉丝CEO的“相亲剧本杀”:精心策划的“失败”实验11月12日,当潘天鸿(Tim)的最新视频在B站发布时,这位影视飓风的创始人决定进行一次"社会实验"。一切的起点来自看似随机的一句话。在1400万粉丝的Q&A环节中,有人评论"去相亲"。Tim从中随机选中了这条建议,而后决定真的去杭州相亲角走一遭。

这不是突兀的冲动,而是精心设计的内容策划。他深知这个选题的天然戏剧张力——一个在虚拟世界获得巨大成功的人,在最传统的线下场景中会遭遇什么。

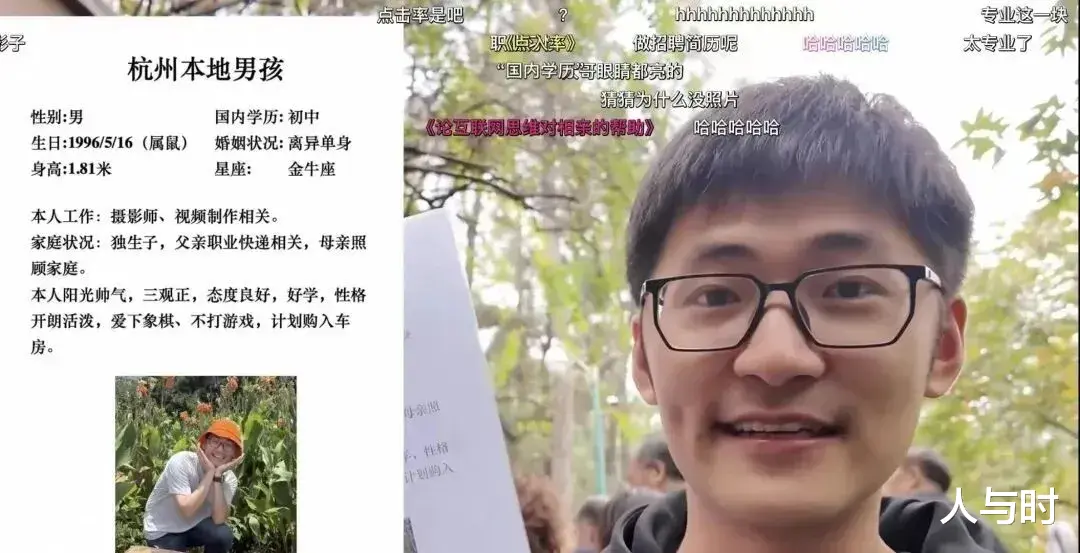

相亲简历的“风险标签”相亲简历上的每一个字都经过了精心选择,旨在触碰传统相亲市场的“敏感点”:

●"国内初中学历":这个标签精准地踩在了教育鄙视链的底端。

●"29岁离异":这个身份在相亲市场中自带负面信号。

●"父亲快递相关工作,母亲照顾家庭":这代表了普通的、没有社会资源的出身背景。

●"计划购入车房":这暗示现在还没有。

整个人设的构建逻辑非常清晰:选择那些在相亲市场中最容易引发"风险警报"的标签,来看传统的评价体系会如何反应。

传统视角的“即时判决”现场的碰撞来得极其迅速。

当一位年长的阿姨看到"国内初中学历"这一行字时,她的反应是直白的:"学历太低了。"没有更多的询问,没有对他个人能力的探究,只有一个基于学历这一单一信号的判断。

当Tim坦言离异的身份时,另一位阿姨流露出了惋惜:"这么年轻就离异了。"在那个瞬间,一个真实的生活状况被转化为了相亲市场中的一个"风险因子"。

当一位阿姨说"你要有几分实力拿得出来"时,Tim的回应是:"我的实力已经全部都在这里了。"这句话包含了深刻的讽刺与无奈。他指的是自己整个人的呈现,但阿姨听懂的却是字面意思——这个人没有拿得出来的东西。

就在这个时刻,事件的本质浮现出来。这不是单是一次“失败的相亲”,而是一场两个世界的无声对话。一个世界看到的是学历证书、房产证、工作编制;另一个世界拥有的是千万粉丝、亿级营收、国际认可的创意能力。这两个世界之间,没有翻译机制。

撕开真相:为何“虚拟财富”在现实中一文不值?要理解这场"滑铁卢"的真正含义,必须首先理解相亲市场本身的运作逻辑。杭州的相亲角,以万松书院等地为代表,已经存在了数十年。它的出现不是偶然的。在20世纪90年代中国经济转型期,房产、编制、学历等"可见资产"突然成为了社会流动的主要通道。

相亲市场的“存量资产”逻辑这套标准的逻辑并不复杂:这些都是"可见的"、"稳定的"、"可验证的"资产。通过这些指标,可以相对准确地预测一个人未来的经济状况与生活稳定性。

从这个角度看,相亲角阿姨们的判断是完全合理的。她们面对的是一个极度信息不对称的决策环境。一张A4纸上只能写下有限的信息,而这个陌生人的真实情况往往被美化或隐瞒。在这种背景下,学历、房产这样的"硬指标"成为了最容易验证、最难造假的信号。

这是一种基于“有限信息下的风险规避”策略,本质上是理性的。问题不在于这套逻辑本身,而在于这套逻辑遇到了一个它完全无法处理的对手:一类新兴的、财富形式完全不同的人群。

新媒体精英的“增量价值”Tim的真实身份是什么?1996年出生于杭州,毕业于英国肯特大学电影系。2015年前后创办了影视飓风工作室。到2024年,这个工作室已经拥有近1500万粉丝,营收已过亿元。

根据公开信息,2024年的营收构成大致为:广告商单约占25%,TVC广告制作服务占50%,电商产品销售占25%。而到2025年,电商业务的崛起已经显著改变了这一比例——一款T恤单品在2024年就狂卖20万件,淘宝店铺中付款人数最多的商品超过7000人。

这些数字意味着什么?它们意味着Tim已经掌握了数以百万计的消费者信任,拥有了将创意直接转化为商业价值的能力,建立了一个完整的商业生态。

但当这些成就要被"翻译"成相亲市场可以理解的语言时,一切都停滞了。Tim无法在户口本上显示自己的1500万粉丝。银行的房贷系统也不会承认"品牌价值"作为资产证明。相亲市场甚至不知道应该如何评估这样一个人的"稳定性"——他的收入是虚拟的、他的公司是新型的、他的财富形式是流动的。

相比之下,一个拥有房产证的人、一个有公务员编制的人、一个持有某个名校学历证书的人,他们的价值在相亲市场上是"可见的"、"可量化的"。

这就是问题的核心所在:两套价值体系衡量的根本不是同一种东西。相亲市场衡量的是"存量"——你现在已经拥有了什么。而Tim代表的新媒体经济衡量的是"增量"——你能创造多少新的价值。

一个基于“过去”与“已有”的评价体系,无法识别一个基于“未来”与“可能性”的财富形式。这不是偏见,而是系统性的不兼容。

Tim在相亲角的"滑铁卢"就此成立。不是因为他不够成功,而是因为他的成功无法被翻译。他所有的实力——英国名校的教育背景、千万粉丝的认可、亿元规模的营收、屡获殊荣的创意能力——在一张相亲纸条的面前,全部变成了"无"。

不是你不够好,是时代“翻译机”卡壳了:深层原因与历史回响这个现象的本质是什么?表面看起来,这是一个"新媒体精英在传统市场中被嫌弃"的故事。但深层来看,这反映的是财富形式本身的权力关系问题。在人类经济史上,什么样的财富形式被社会"合法化"、被广泛承认,本身就是权力运作的结果。

财富形式的权力关系与排异反应在农业时代,土地是最高的财富形式。在工业时代,工厂、机器、房产成为了新的硬通货。而在数字经济时代,流量、粉丝、品牌价值理应获得等同的地位。但现实中,传统市场对这些新兴的财富形式采取了集体的"视而不见"态度。

这种现象在历史上有过相似的例子:

●工业革命初期:新兴的企业家阶层在传统贵族社会中被视为"暴发户",其财富因为来自"不稳定"的商业活动而非"世袭"的土地或爵位,长期不被完全认可。

●移民群体:他们在原国获得的教育与技能,在新国家往往无法被承认,因为新体制只认可本地的教育背景与职业资格。

这些例子都指向同一个现象:当一个新型的、不被既有体系所理解的价值形式出现时,整个社会系统都会对其产生排异反应。

信息评估能力的“代际鸿沟”在经济学层面,这也可以理解为"信息评估能力的代差"问题。相亲市场的参与者(主要是中老年家长)是在一个不同的时代成长的。他们的信息评估框架是在房产、编制、学历这些"有形资产"已经充分发展的时代形成的。他们已经学会了如何评估一个人的房子的增值潜力、如何判断一个编制工作的稳定性、如何理解不同学历的含义。

但当面对"粉丝数""流量""品牌价值"这些新概念时,他们完全缺乏评估能力。不是因为他们愚蠢,而是因为这些概念在他们成长的时代根本不存在。这种信息评估能力的代差,在很大程度上导致了这场价值体系的碰撞。

破局之路:如何弥合“时代断层”?未来应该如何改变?这个问题需要在三个层面同时推进。

个人层面的“资产翻译”新媒体精英需要主动进行"资产转化",但这不是"屈服",而是"翻译"。一个明智的策略可能是:利用虚拟财富创造的流动性优势,将其逐步转化为传统意义上被广泛认可的资产形式。

Tim本身就在做这件事——他的电商业务已经产生了相当规模的现金流,这些现金流完全可以用来购置房产、进行投资。通过这样的"资产翻译",新媒体精英可以逐步在传统社会场景中获得身份认可。

社会层面的“评价框架拓展”中老年家长群体需要通过教育与代际对话,逐步拓展自己的“评价框架”。这需要媒体、教育机构、甚至政府部门共同参与,帮助传统市场的参与者理解新兴经济形式的真实价值。

当越来越多的人意识到"粉丝"与"品牌价值"是真实的、可持续的财富形式时,相亲市场的评价标准自然也会跟着调整。

制度层面的“重新认识与设计”金融系统、教育系统、社会保障系统都需要对"新型资产"进行系统性的重新认识与制度化设计。为什么银行难以向内容创作者提供贷款?为什么教育系统对"互联网创业经验"的认可度远低于"学位"?

这些问题背后反映的是,我们的整个社会制度体系仍然是为“传统财富形式”而设计的。只有当这些制度能够进行相应的调整与创新时,新兴经济形式才能真正获得与传统资产形式等同的地位。

Tim在相亲角的"失败",也许正是这种制度性变革的起点。这个视频之所以能够引发广泛讨论,正是因为它以一个极为具体、极为个人化的故事,呈现了一个宏大的社会问题。

他的"滑铁卢",让无数新媒体创作者意识到了自己的身份困境;也让无数传统市场的参与者开始思考:什么是成功?成功的定义权应该掌握在谁的手中?

结语:一场“相亲闹剧”背后的深刻启示一个人在相亲角失败了,是因为他不够优秀吗?不是。他失败了,是因为一套为存量时代设计的评价体系,遇到了一个从增量经济中崛起的个体。这个故事的悲剧性在于,两个世界都各有其理。

相亲市场的标准是有根据的、是理性的;新媒体精英的成就也是真实的、是不可否认的。问题不在于某一方的错误,而在于整个社会在经济形式发生深刻变化时,尚未完全完成观念的更新与制度的调适。

当下的中国社会正处于这样一个过渡时期。存量时代的逻辑仍然主导着相亲市场、传统企业、公务员体系;但增量时代的逻辑已经诞生了新的精英、新的财富、新的生活方式。两个时代在同一个社会中并行运作,偶尔相撞时就产生了巨大的冲突与困惑。

Tim在相亲角的经历,正是这个时代矛盾最直观的体现。他既不是失败者,也不是胜利者,而是这个时代过渡期的见证者与代言人。

我们每个人,无论站在这个碰撞的哪一方,都值得思考:在一个快速变化的时代,什么是真正稳定的价值?什么是真正值得追求的成功?也许,这才是这个故事最深刻的启示。

评论列表