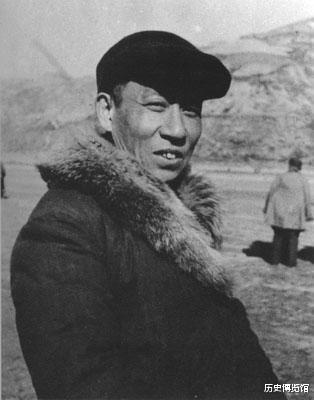

1941年初夏,苏北平原的麦浪还没泛黄,日伪军“扫荡”的消息却先一步刺破长空。盐城城外,炮楼林立,汽车、马队、铁壳船像蚁群般从四面八方向根据地的腹地蠕动。新四军军部连夜召开紧急会议,决定“化整为零”,把机关人员分散到沿海、湖荡、港汊之间,让敌人的“铁壁合围”扑空。政委刘少奇化名“胡服”,带着两三名警卫和一部电台,悄然转移到建湖县西南角的马庄。谁也没想到,一场比麦收更紧迫的战斗,随后就在这座不足二十户人家的水网小村里打响。

一、暮色里的“不速客”

马庄四面环水,只有一条“一脚宽”的圩堤与外面相连。庄上百姓多姓马,村长马玉甫既是私塾先生,又是民兵基干队长。黄昏时分,他正领着几个青年在麦港里“打坝头”——把木桩、渔网、破船板塞进河口,迟滞日军汽艇。

芦苇深处忽然“哗啦”一声,钻出两个陌生人:一个戴草帽、穿灰布衫的中年人,另一个精瘦小伙,肩背“盒子炮”。

马玉甫心里咯噔一下,手已摸向腰间的手榴弹。中年人却先开口:“老乡,借个路,我们是‘胡先生’的伙计。”

暗号对上,马玉甫松了口气,原来是“胡服”到了。

当夜,少奇同志被安排在庄东头马大婶家。那是一座“伸手能摸到梁”的草屋,后门一推便是河,河对岸是密不透风的芦苇荡。电台架在床底,天线顺着屋脊隐进草垛。少奇同志交代:只留两人警卫,其余民兵一律回庄,免得惹人耳目。可谁都清楚,敌人“清乡”已到大门口,留给他们转圜的时间,也许只剩一夜。

二、信号弹划过夜空

第二天夜里,庄里突然响起“当当”的铜锣声,这是民兵发现“狗腿子”的警报。

马玉甫立刻奔上圩堤,只见三里外的水荡口,一个戴凉帽、穿纺绸衫的家伙,正用望远镜朝庄里窥探。

马玉甫一声令下,两条“鸭枪”同时开火,铁砂子“泼”过去,那人连滚带爬钻进芦苇荡。

几乎同时,西南天空“嗤——啪”升起一发红色信号弹,像一条吐信子的毒蛇,这是给附近日寇据点发去的信号。敌人要动手了!

庄上顿时沸腾。妇救会连夜蒸馍、烙饼,把干粮塞进战士干粮袋;儿童团把写有“打倒日本帝国主义”的墙灰刮掉,换上“日出东方”的吉利话;老人把军鞋、军装藏进棺材形的“豆饼船”舱底。

少奇同志却异常冷静,他把马玉甫叫到油灯下,摊开一张手帕大小的地图:“敌人合围圈最迟明天上午收口。我们如果硬冲,正撞在机枪口上;如果分散潜伏,电台和文件又保不住。必须想个‘金蝉脱壳’的法子。”

三、“臭猪头”计的诞生

马玉甫一拍大腿:“有!找口棺材过来,放上臭猪头!”

原来,当地风俗,死人出殡要抬棺、焚香、摔瓦盆,还要沿路撒纸钱。日军虽凶,对“死人”却多少有点忌讳,生怕沾上“晦气”。

更妙的是,棺材里若放上发臭的猪头,天热味大,鬼子嫌脏,往往连盖都懒得揭。

少奇同志听完,微微一笑:“好,就借老乡的民俗,给敌人上一堂‘群众工作课’!”

说干就干。庄里正好有一口给马老太太预备的“喜棺”,四寸柏木,漆得乌黑锃亮。民兵把棺盖打开,把文件和电台零件都放在底下,然后铺上一层臭豆饼,最上面摆一颗足有二十斤重的猪头——那是地主家逃跑时没来得及带走的“慰劳品”,在缸里沤了半月,绿毛长寸把,一碰就“嗡嗡”飞起一群红头蝇。

少奇同志换上旧青布褂,用锅底灰把脸抹得蜡黄,草帽檐压得低低的,扮成“亡者长子”;警卫员小赵腰里别两支驳壳枪,外面却套一件白孝袍,扮成“孝子”;马玉甫则扮成“堪舆先生”,左手罗盘,右手桃木剑,嘴里念念有词;其余七八个民兵,或抬棺,或打幡,或撒纸钱,一路吹起“呜哩哇”的丧号,活脱脱一出“白事”行头。

四、两过“鬼门关”

天刚麻花亮,送葬队出了庄。圩堤口,第一队日军大约一个小队,正架着机枪盘查行人。领头的小队长一摆手,七八条“三八大盖”哗啦啦端起。

马玉甫心里“咚咚”打鼓,却强作镇定,用半生不熟的“二鬼子话”喊:“太君,家里老人得霍乱,怕传染,趁早埋!”说完递上一包“老刀牌”香烟。日军一听“霍乱”,又看棺材黑漆滴溜,连忙捂住鼻子,挥挥手放行。

刚过第一道卡,前面又传来“突突突”的摩托声——伪军“清乡大队”第二道卡子到了。

这次的敌人比较精,带队的汉奸队长非要开棺验尸,说是“防新四军夹带”。民兵们心里一紧,手悄悄摸向腰间的手榴弹。马玉甫却呵呵一笑:“队长,您要开棺也行,只是老爷子得的是‘出血热’,七窍流血,臭气熏天哪!”说着,故意把棺盖撬开一条缝。

顿时,一股腐臭像无形的拳头,直捣汉奸队长的面门。他“哇”地一声,连隔夜饭都吐了出来,一边捂鼻子一边骂:“快抬走!快抬走!晦气!”

送葬队趁机加快脚步,转过港汊,钻进了无边无际的芦苇荡。

五、芦苇深处“第二战场”

棺船在荡里七拐八绕,终于靠岸。少奇同志跳出舱面,他握住马玉甫的手:“老马,谢谢你们!人民是真正的铜墙铁壁。”

与此同时,电报员把电台零件从棺材中拿出,重新组装。随着电台开机,一道电波划破长空,把“反扫荡”新部署传向盐阜、淮海、洪泽湖……

当天夜里,日伪军合围马庄,却扑了个空。他们哪里知道,那颗“臭猪头”不仅送走了一位领袖,更把“人民战争”四个字,结结实实糊在了自己的脸上。

六、尾声

抗战胜利后,这段故事被编成快板《臭猪头智救胡服》,在盐阜大地传唱。马玉甫每年清明,都要到庄后圩堤上烧三张黄纸,纸灰落在芦苇梢头,像一场无声的电影,把1941年那个闷热的夏晨,一遍遍重放。

人们说,历史常常出人意料:最腐朽的气味,却保护了最崇高的生命;最民间的智慧,却完成了最战略的胜利。

当战争来临,每一个普通人,都是关口;每一口棺材、每一颗猪头、每一声丧号,都可能成为扭转乾坤的“密码”。只要党和人民站在一起,再险的“扫荡”,也终将被历史的芦苇荡,悄悄吞没。