大家好,我是黑白三国。

看演义第62回,有一段争功戏码颇有意思——刘备兵临雒城,要取泠苞、邓贤的营寨,帐下黄忠、魏延两位猛将竟争得面红耳赤。

黄忠自告奋勇说“老夫愿往。”魏延立马上前“老将军年纪高大,如何去得?小将不才愿往。”

两人差点在刘备跟前打了起来。这场比试终究没成,只不过,看过之后总想着老罗这个留白:要是当时真刀真枪打起来,他俩谁能赢?

老将黄忠:刀箭双绝,沉稳藏锋先说黄忠,这老将在书中出场虽晚,却自带“狠角色”气场。当年在长沙城,他与关羽斗了一百多合不分胜负,关羽回营后都叹“黄忠名不虚传,刀法全无破绽”——要知道关羽斩颜良、诛文丑,向来是速战速决,能让他这般称赞的,整部演义里没几个。

黄忠的本事,不只是刀法厉害。原著里写他“两臂能开三石之弓”,百步穿杨的箭术更是独步天下。战关羽时,他本有机会给关羽致命一箭,却念及对手义气,虚射两箭,最后只射了关羽的盔缨,这份控制力,不是寻常猛将能有的。

最难得的是黄忠的沉稳。他虽也争功,却从不像年轻人那般急躁,总能在乱战中稳住阵脚。就像后来定军山斩夏侯渊,他先按兵不动,等夏侯渊焦躁时突然出击,一刀就取了对方性命——这份“以静制动”的本事,正是魏延没有的。

魏延呢,也是条好汉。他最早投刘表,后来投韩玄,见韩玄不是明主,又杀了韩玄献长沙城归刘备,这份胆识不一般。论武艺,他也不含糊,当年在襄阳城外,敢独战文聘,两人打了半天不分胜负;取蜀路上,他也多次冲锋陷阵,斩将夺旗,本事确实够得上“猛将”级别。

可魏延的毛病,就出在“急”上。读原著第62回就能发现,他见黄忠要去破泠苞、邓贤的营寨,立马就抢功,生怕功劳被黄忠占了去。后来刘备让他和黄忠分路进兵,他为了抢头功,竟擅自改变路线,结果中了泠苞的埋伏,若不是黄忠领兵来救,他怕是要吃大亏。

这种“急功近利”的心态,在单挑时最容易出破绽——高手过招,差的就是那一瞬间的沉稳。

魏延的武艺,也少了点“后劲”。他打顺风仗很猛,可一旦遇到硬茬,就容易慌。比如后来对阵张郃,他虽能支撑,却始终占不到上风;反观黄忠,就算遇到比自己年轻的将领,也能靠着经验慢慢磨,最后找到对方的破绽。

雒城争功时的心态:一稳一急定高下

要是真在雒城帐前单挑,两人的心态先就差了一截。黄忠争功,是想证明“老将有用”,他心里有底气,知道自己的本事,所以打起来会从容不迫;魏延争功,是怕“功劳被抢”,心里慌着要赢,反而容易急功近利,露出破绽。

再说箭术,这更是黄忠的杀手锏。要是两人打了几十合不分胜负,黄忠只要拉开弓箭,魏延怕是躲不过——魏延可没有关羽义释黄忠的恩情,当年他被马岱射伤,就是因为反应慢了半拍。

综合来看,要是黄忠和魏延真打起来,结局大概率是黄忠赢。

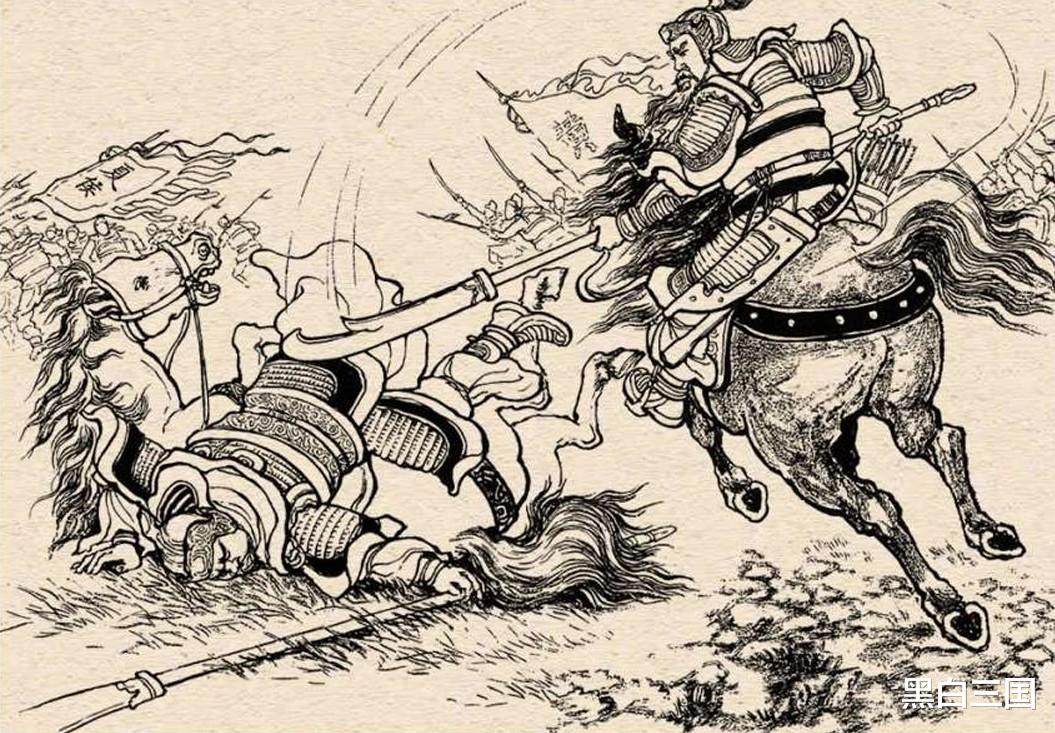

前三十回合,魏延靠着年轻力壮,或许能和黄忠打个平手,可过了四十回合,黄忠的经验就该显出来了,他会慢慢摸清魏延的套路,找到破绽。

到了第四十九回合左右,黄忠可能会故意卖个破绽,引魏延来攻,然后突然转身,要么用刀背拍魏延的马,要么直接用箭射魏延的盔缨——就像当年对关羽那样,点到为止,既赢了比试,又不伤和气。毕竟两人都是同事,黄忠也不会真下死手。

当然,也有人会说,魏延会不会耍诈?比如诈败,再回头偷袭。毕竟魏延可是演义里的“诈败王”。可黄忠经历的战场多了,这种小伎俩他早就见惯了,怕是魏延刚要退,黄忠的刀就已经指到他身后了。

读三国演义这么多年,总觉得魏延这人物挺可惜,本事不小,就是太急,做啥都急。

要是他能像黄忠那样沉稳点,或许能有更大的作为。指不定诸葛亮也不会对他脑后有反骨,先入为主了!更不会酿成自己最后的悲剧!令人唏嘘!

而黄忠,虽然晚年也有点急,但那是为了关公报仇。总体来看,黄忠比魏延要沉稳不少,也正是这份沉稳,让他真单挑魏延的话,胜率要高上不少。

(本文主要参考《三国演义》)

诸位看官,你们看62回的时候,有没有想过黄忠和魏延单挑的场面?要是魏延真的沉下心来打,会不会有不一样的结果?

欢迎评论区煮酒论英雄,友善交流!

评论列表