编者按

慢性乙型肝炎(CHB)临床治愈的关键在于清除或永久沉默乙肝病毒共价闭合环状DNA(cccDNA),达成乙型肝炎表面抗原(HBsAg)血清学转换与HBV DNA持续阴性,这不仅能显著降低终末期肝病风险,更能为患者带来生活质量的根本性改善。当前,以核苷(酸)类似物(NAs)为主的主流治疗虽能有效抑制病毒载量,却因无法彻底清除cccDNA等局限,难以实现真正治愈。在此背景下,免疫治疗成为突破现有瓶颈的重要方向。

近日,在中华医学会第二十二次病毒性肝炎及肝病学术会议暨2025年中华医学会感染病学分会年会、中华医学会肝病学分会年会上,解放军总医院第五医学中心福军亮教授围绕CHB临床治愈免疫治疗新方案展开深入阐述,系统梳理了以干扰素为基础的联合治疗、免疫检查点抑制剂(ICIs)、细胞治疗及新药研发等领域的最新进展与突破,为CHB临床治愈提供了极具价值的思路与证据。《国际肝病》特将报告内容整理如下,以飨读者。

当前临床主流治疗方案以NAs为主,其通过抑制HBV逆转录酶有效降低病毒载量,延缓肝纤维化进展并减少并发症风险。然而,NAs治疗存在显著局限性:该类药物无法清除肝细胞内cccDNA这一病毒复制的“分子模板”,也不能彻底清除整合到宿主基因组中的病毒DNA片段,导致患者需长期甚至终身用药维持病毒抑制。停药后,cccDNA的持续转录活性易引发病毒反弹,部分患者可能迅速进展为严重肝损伤,因此NAs治疗难以实现真正意义上的“治愈”,仅能达到“病毒学抑制”的阶段性目标。目前,乙肝治愈研究正从单一靶点干预向多机制联合治疗模式转变,旨在突破现有治疗瓶颈,为CHB患者提供实现临床治愈的新希望。

以干扰素为基础的临床治愈方案

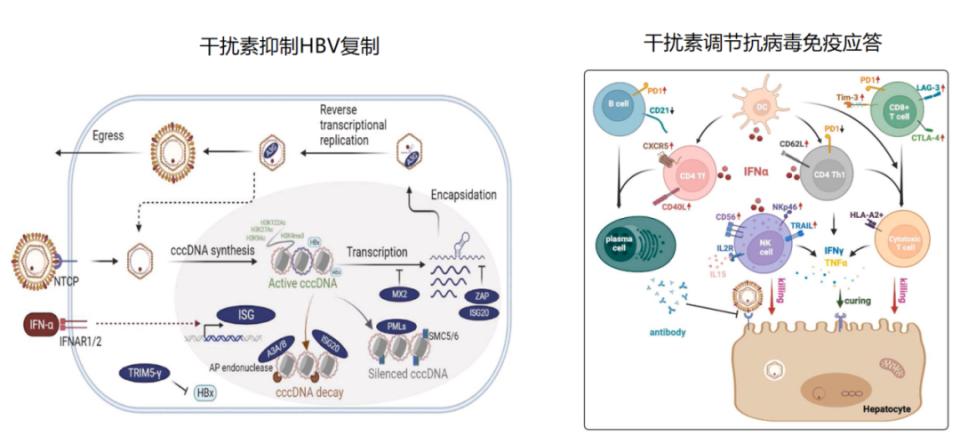

干扰素是CHB临床治愈的重要手段,具有双重作用机制[1]:一方面通过激活多种抗病毒蛋白(如MX2、ZAP、ISG20等)直接抑制HBV复制,包括阻断cccDNA合成与转录;另一方面通过调节免疫细胞功能(如增强NK细胞杀伤活性、恢复T细胞功能)重建宿主抗病毒免疫应答(图1)。这种“直接抗病毒+免疫调节”的协同效应,使其在实现HBsAg清除及降低远期并发症风险方面具有独特价值。

图1. 干扰素的双重作用机制

(引自讲者幻灯)

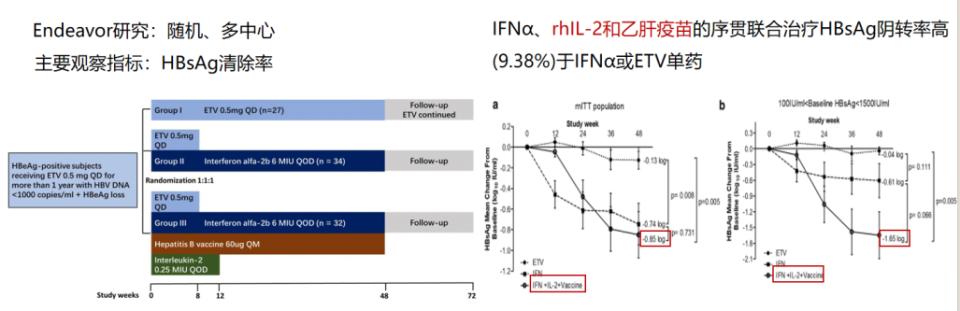

多项国际多中心研究证实,以干扰素为基础的联合治疗方案在功能性治愈及长期预后改善方面优于NAs单药治疗。全球最大的CHB临床治愈研究队列——珠峰项目最新结果显示,NA经治患者序贯PEG-IFNα治疗48周,HBsAg清除率超30%;Endeavor研究(随机、多中心研究)表明[2],IFNα联合rhIL-2和乙肝疫苗治疗促进HBsAg下降(图2)。

图2. Endeavor研究最新结果

(引自讲者幻灯)

此外,干扰素的疗效与安全性已在不同临床特征的CHB人群中得到验证,例如,研究表明7岁以下儿童对干扰素治疗应答更敏感,联合治疗方案可进一步提升HBsAg清除率,更易获得功能性治愈(表1)。

表1. 干扰素为基础的联合治疗方案在多个优势人群中显示了较高的疗效

(引自讲者幻灯)

在干扰素疗效预测方面,最新单细胞RNA测序与流式细胞术结果显示[3],CD300A在功能性治愈患者的CD8+T细胞中高表达;CD300A+CD8+T细胞具有克隆扩增能力强、细胞毒性增强、HBV抗原特异性富集的特点,且该细胞丰度高的患者,干扰素功能治愈概率更大,其预测价值不受基线HBsAg影响,为干扰素治疗的优势人群筛选提供了新的生物标志物(图3)。

图3. CD300A+CD8+T细胞预测干扰素疗效

(引自讲者幻灯)

免疫检查点抑制剂的临床治愈作用

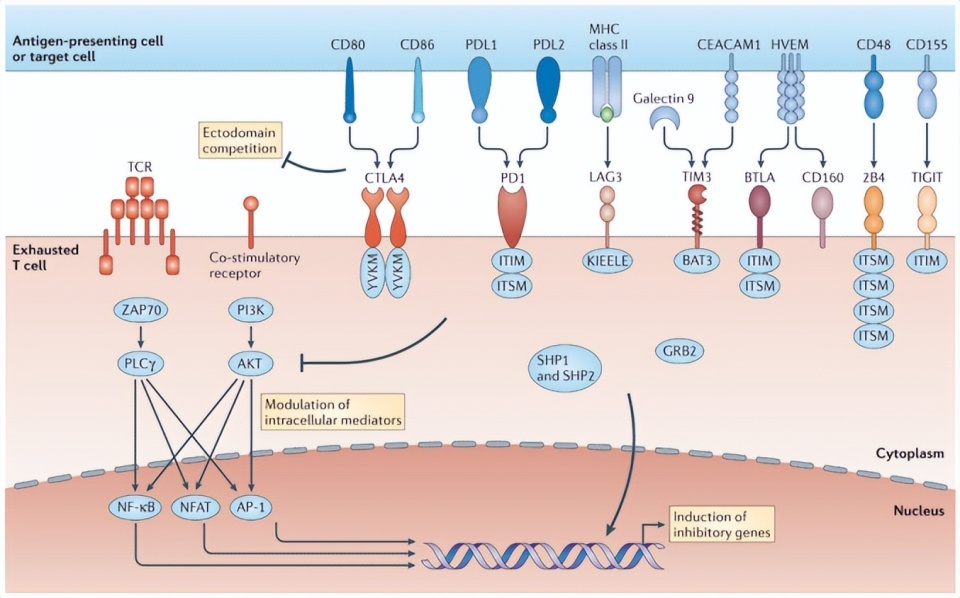

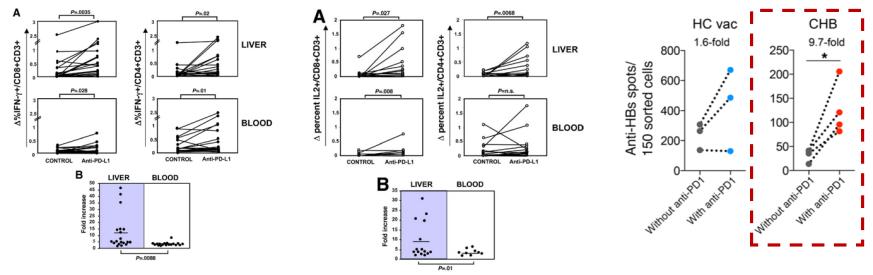

在CHB的免疫病理机制中,HBV特异性T细胞功能耗竭是病毒持续感染的核心环节,而PD-1/PD-L1通路的过度激活被证实是导致这一现象的关键机制之一(图4)[4]。体外研究表明[5-6],通过阻断PD-1/PD-L1通路可有效逆转免疫耗竭状态,增强HBV特异性T细胞的增殖能力与细胞因子(如IFN-γ、TNF-α)分泌功能,同时促进B细胞产生抗病毒抗体,为实现临床治愈提供了免疫学基础(图5)。

图4. 免疫检查点治疗的靶点

(引自讲者幻灯)

图5. 阻断PD-1/PD-L1后可增强HBV特异性T细胞应答

(引自讲者幻灯)

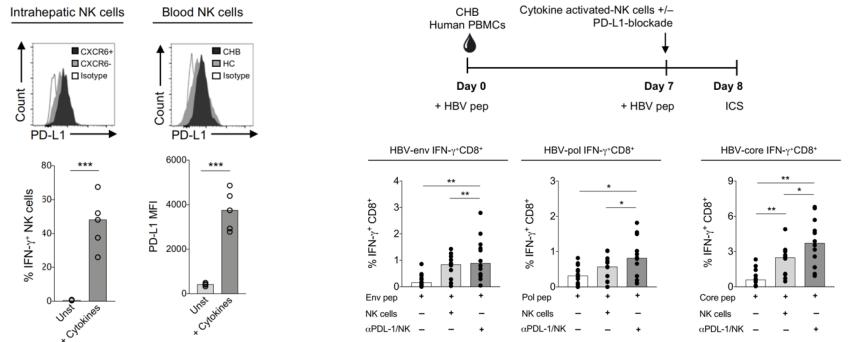

最新数据表明[7-8],CHB患者肝内外NK细胞(尤其是激活的NK细胞)PD-L1表达增高,激活NK细胞的同时阻断PD-L1可进一步促进HBV特异性CD8+T细胞功能的恢复(图6);ICIs治疗的HBV阳性肿瘤患者与未使用ICIs患者相比,HBsAg累积清除率较高,且基线HBsAg<100 IU/mL的患者HBsAg清除率更高(图7)。

图6. 阻断PD-1/PD-L1可通过NK细胞促进特异性T细胞功能的恢复

(引自讲者幻灯)

图7. 接受ICIs治疗乙肝相关HCC患者HBsAg清除率更高

(引自讲者幻灯)

近年来,PD-1/PD-L1抑制剂单药和联合治疗CHB的临床试验均取得可喜突破。PD-L1单抗Ⅱb期临床结果显示,治疗24周后随访24周,在基线HBsAg≤100 IU/mL的患者中,1.0mg/kg治疗组HBsAg清除率达43%,且治疗期间无严重不良事件发生。重庆医科大学任红教授团队正在进行的NA+aPD-1联合后序贯干扰素治疗的临床试验正在进行中,初步显示了一定的效果。这种“免疫-抗病毒”联合方案通过多维度抑制病毒复制、激活免疫系统,为实现HBsAg清除提供了新的治疗思路。此外,真实世界研究数据初步验证了ICIs联合干扰素治疗肿瘤患者的安全性较好,为尝试干扰素与ICIs初始联合治疗慢性乙肝提供了可借鉴的安全性数据[9-11]。

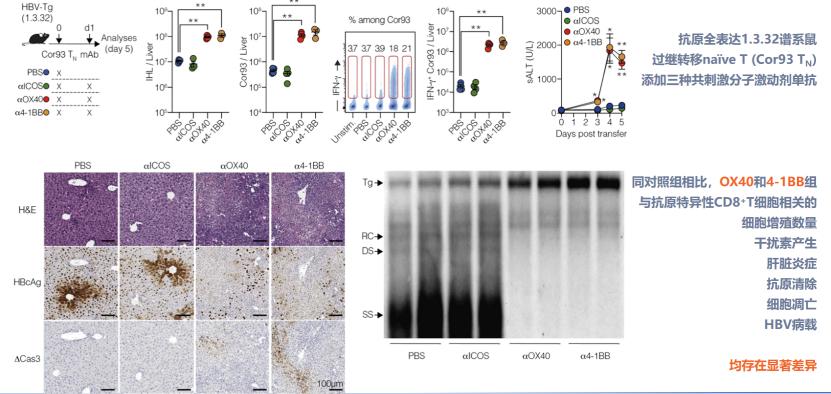

值得注意的是,动物模型试验结果显示[12],靶向共抑制分子(如PD-1、LAG-3、CTLA-4)无法恢复肝内启动CD8+T细胞的功能低下,而靶向共刺激分子(如OX40、4-1BB、ICOS)的激动剂单抗,可显著提升抗原特异性CD8+T细胞的增殖数量,促进肝脏炎症消退与HBV抗原清除(图8)。这提示,慢性HBV感染导致的CD8+T细胞功能低下由多因素导致,T细胞库存在明显异质性,当ICIs治疗无效时,可尝试靶向4-1BB和OX40激活来恢复T细胞功能。这为今后的新药研发提供了思路。

图8. 靶向共刺激分子可以恢复肝内启动CD8+T细胞的功能低下

(引自讲者幻灯)

总体而言,目前ICIs治疗仍存在未明确问题:治疗时机、疗效预测标志物、联合治疗方案的优化、长期用药的安全性等,需更多前瞻性研究进一步探索。

细胞治疗的临床治愈潜力

细胞治疗通过基因工程技术改造免疫细胞,增强其靶向杀伤HBV感染细胞的能力,为CHB临床治愈提供了“精准打击”的新策略,其中HBV-specific TCR-T细胞疗法是近年来的研究热点[13-14]。HBV-specificTCR-T细胞通过基因工程技术,表达针对HBV抗原(如HBsAg、HBcAg)特定表位的TCR,可特异性识别并杀伤HBV感染肝细胞及HBV相关肝癌细胞,同时清除整合到宿主基因组中的病毒DNA片段。

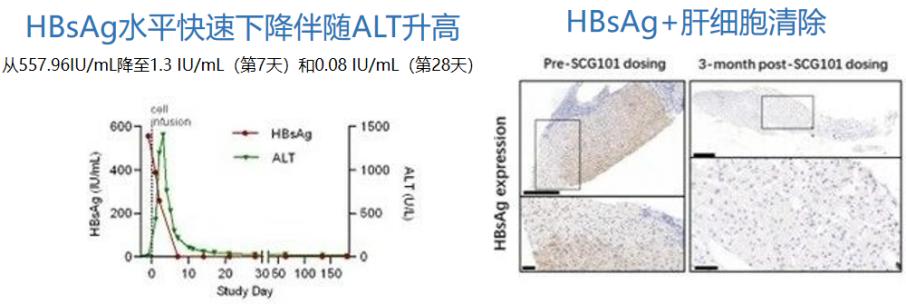

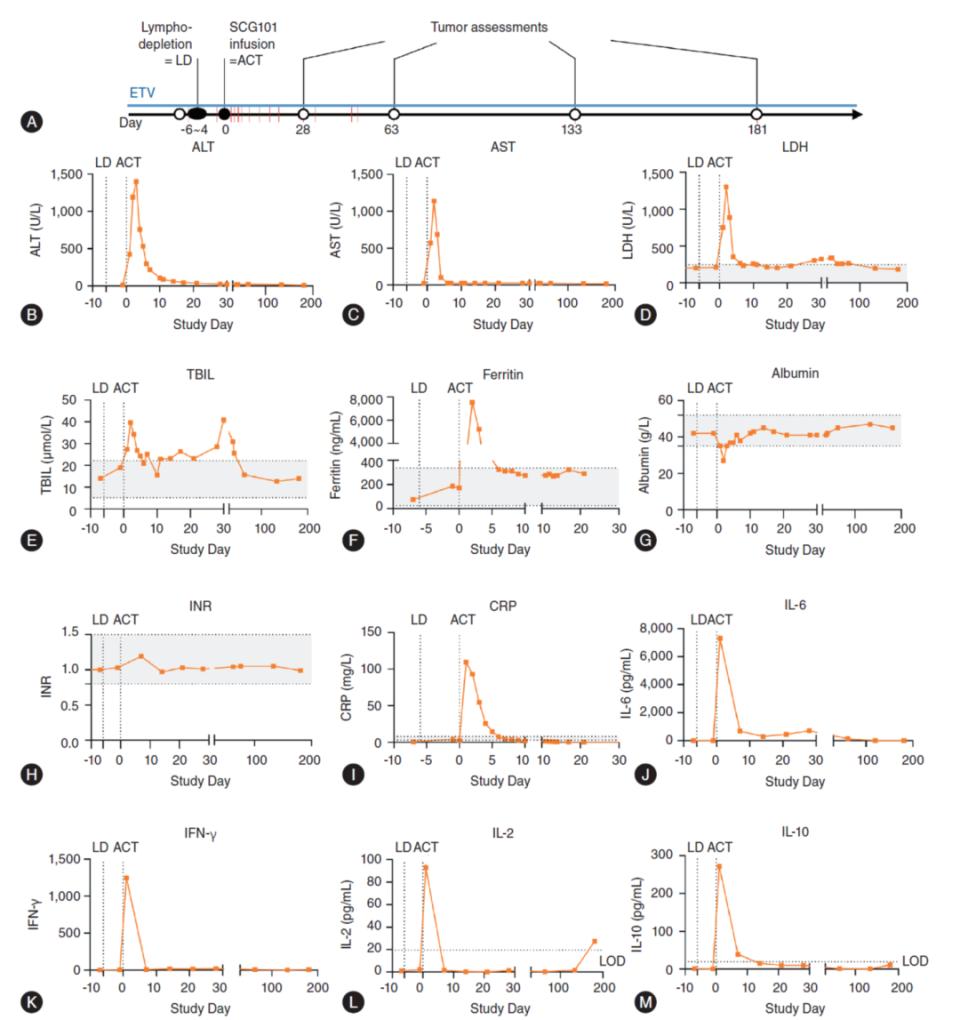

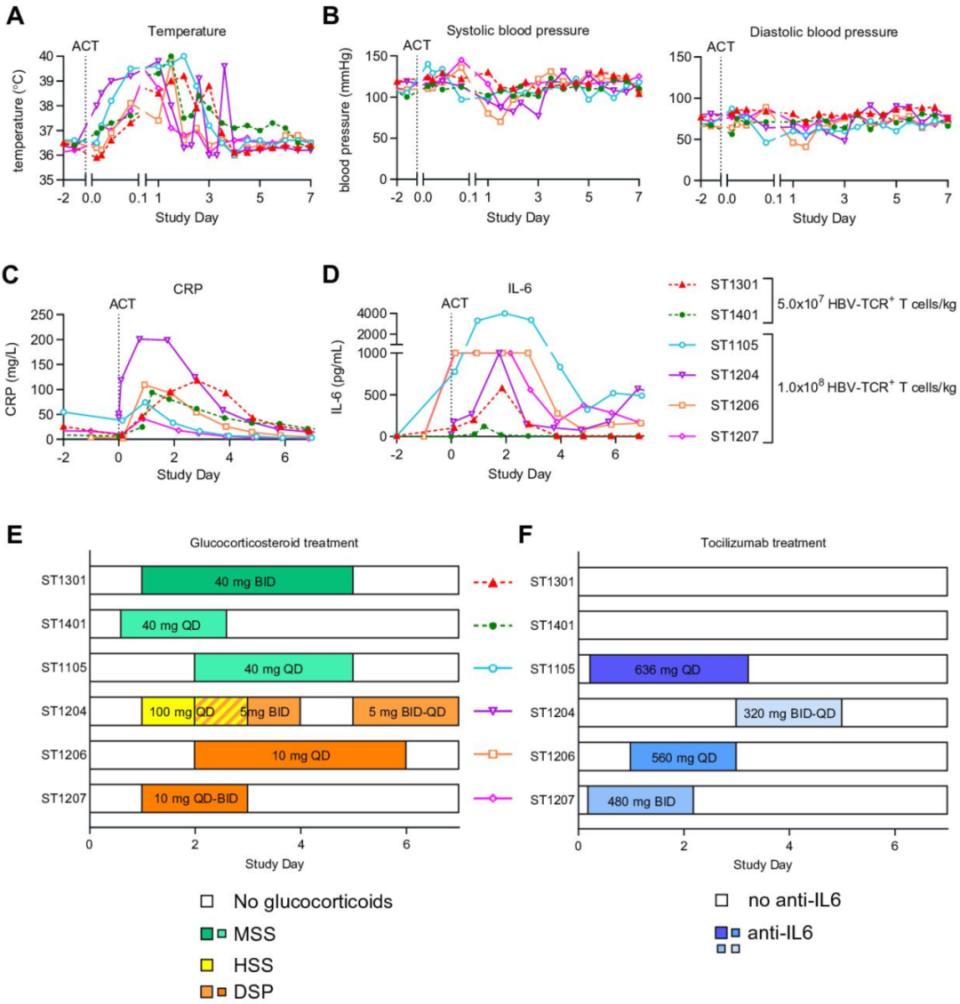

一项关于新型自体TCR-T细胞疗法SCG101的I期临床数据显示[15-17],该疗法针对HBsAg特定表位,展现出优异的抗病毒和抗肿瘤双重活性。16例患者(94%)在28天内HBsAg下降1.0-4.6log10,并在长达1年内持续保持≤100 IU/mL;47%患者出现可测量的肿瘤缩小,中位总生存期(OS)尚未达到,显示出持久生存获益潜力(图9);94%患者出现短暂ALT升高,14天内可恢复;可管理的不良事件包括细胞因子释放综合征(CRS)、中性粒细胞减少及血小板减少,均通过对症治疗后逆转,证实SCG101的安全性可控(图10)。

图9. TCR-T疗法促肝脏中HBsAg+肝细胞完全被根除

(引自讲者幻灯)

图10. TCR-T疗法SCG101伴随显著但可控的免疫炎症反应

(引自讲者幻灯)

临床治愈新药研发

除免疫治疗外,直接靶向HBV生命周期关键环节的新药研发也在快速推进,涵盖抑制复制、降低抗原、免疫调节三个维度,与免疫治疗联合有望进一步提高临床治愈率。在复制抑制方面,有进入抑制剂(如Bulevirtide)、HBV聚合酶抑制剂(如HS-10234)、衣壳抑制剂(如GLS4、Canocapavir等),通过不同作用机制抑制乙肝病毒的复制过程。降低抗原策略中,REP 2139可抑制HBsAg释放,反义寡核苷酸(ASOs)、小干扰RNA(siRNAs)则能从基因层面减少抗原产生。免疫调节方面,包括免疫激活(如Selgantolimod、RG7854等)、免疫刺激(如HepTcell、TG-1050/T101等)以及针对HBV的单克隆抗体,旨在调节机体免疫应答,增强对乙肝病毒的清除能力。

HBsAg过量分泌会诱导免疫耐受,抑制HBV特异性免疫应答,因此降低HBsAg水平是重建免疫功能的重要前提。HBsAg抑制剂主要通过抑制HBsAg合成或分泌发挥作用,代表药物包括RNA干扰(RNAi)药物、反义寡核苷酸(ASO)药物等。一项关于ASO药物(AHB-137)的IIb期研究结果显示[18],队列A(AHB-137治疗24周)和队列B(安慰剂8周+AHB-137治疗16周)分别有75%(24/32)和66%(21/32)的患者达到主要终点(实现HBsAg清除且HBV DNA<LLOQ),其中在治疗12周内实现HBsAg清除的患者分别占83%和81%。在达到主要终点的患者中,队列A和队列B分别有54%(13/24)和33%(7/21)的患者实现HBsAg血清学转换。不过,AHB-137停药后的随访数据仍需持续关注。

小 结

NAs与干扰素作为当前助力慢性乙肝临床治愈的核心基础治疗药物,在乙肝治疗领域发挥着重要作用。而各类新药以及其他新型治疗手段的研发与应用,仍需高度依赖于对乙肝发病机制更深入、透彻的阐明,这是推动新型疗法发展的根本前提。需要注意的是,在新药开展临床试验的过程中,完善且科学的临床研究设计至关重要,同时,适宜治疗人群的精准筛选、适应症的合理界定、治疗时机的精准把握、治疗疗程的科学设定,以及不同药物联合治疗方案的优化组合等,都是影响新药临床试验能否取得成功、能否为临床治疗提供有效依据的关键因素。

参考文献:

1. AntiviralRes.2024Jan;221:105782.

2. HepatolInt.2019Sep;13(5):573-586.

3. ZhangP.AlimentPharmacolTher.2025.

4. E.JohnWherry,MakotoKurachi,NatRevImmunol.2015August;15(8):486–499.

5. PaolaFisicaroetal.,Gastroenterology.2010Feb;138(2):682-93,693.e1-4.

6. AntonioBertolettietal.,JClinInvest.2018Oct1;128(10):4573-4587.

7. MarianaODinizetal.,SciTranslMed.2022Apr13;14(640):eabi4670.

8. Hsien-ChenMonetal.,2024Jul29:S0168-8278(24)02425-5.

9. AtkinsMBetal.,ClinCancerRes.2018Apr15;24(8):1805-1815.

10. DavarDetal.,JClinOncol.2018Oct25;36(35):JCO1800632.

11. HuBetal.,CancerDiscov.2022Jul6;12(7):1718-1741.

12. FrancescoAndreataetal.,Cell.2024Jul25;187(15):4078-4094.e21.

13. ClinMolHepatol.2024Oct;30(4):735-755.

14. MengF,etal.HepatolInt.2021;15(6):1402-1412.

15. EASL 2025,LBP-017;Clin Mol Hepatol. 2024 Oct;30(4):735-755.

16. Gut. 2025 Aug 22:gutjnl-2025-335456.

17. Clin Mol Hepatol. 2024 Oct;30(4):735-755.

18. Gao YH, et al. EASL2025, Late-breaker Poster (LBP-014).