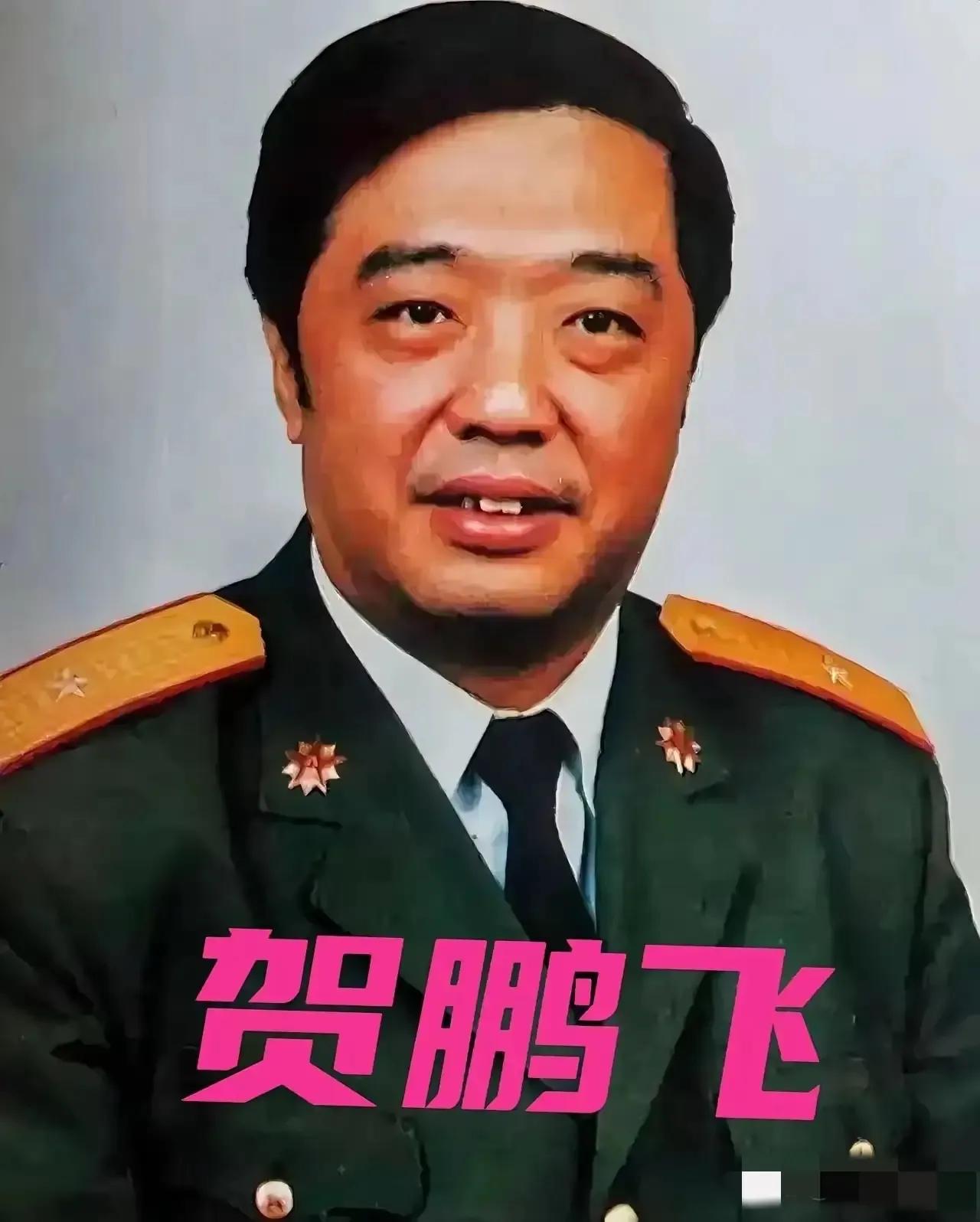

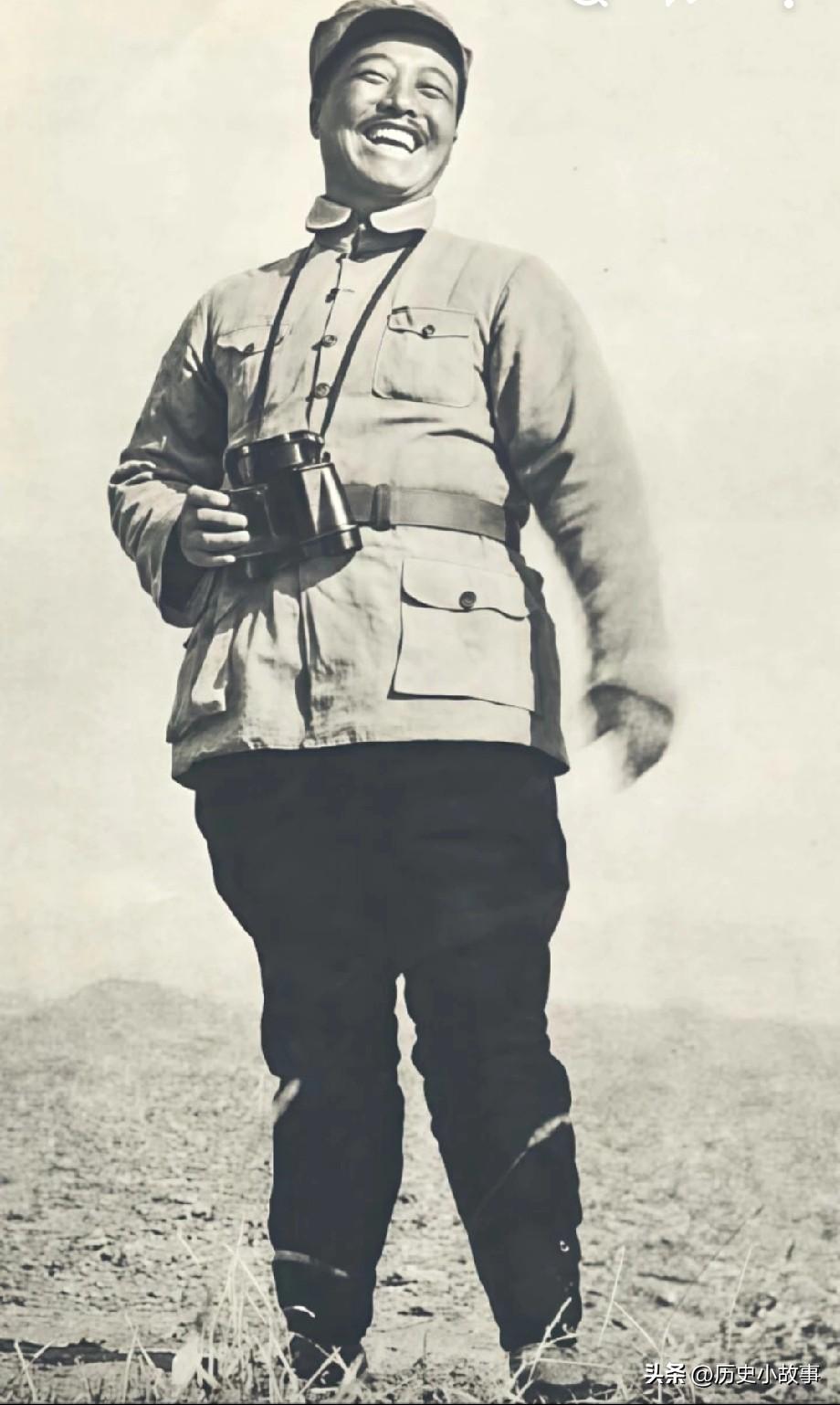

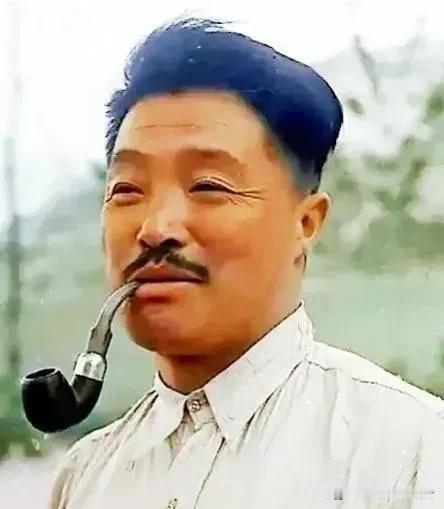

标签: 贺龙

我一直以为,抗美援朝是彭老总从头打到尾。今天才知道,错得有多离谱。你知道当时我们

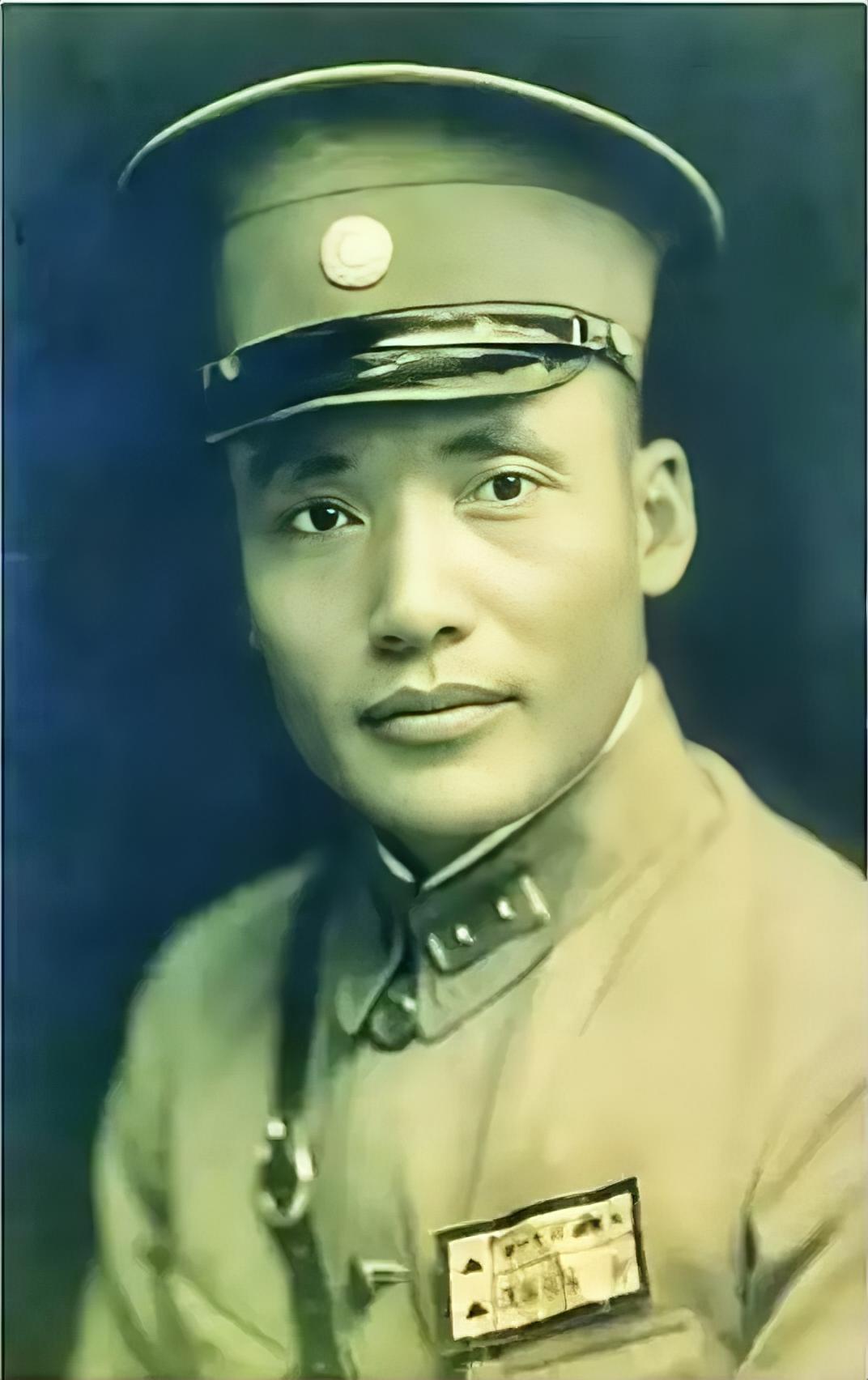

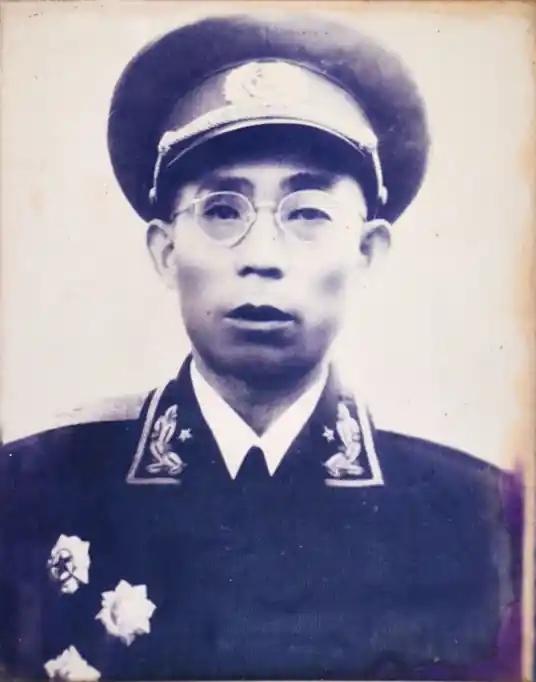

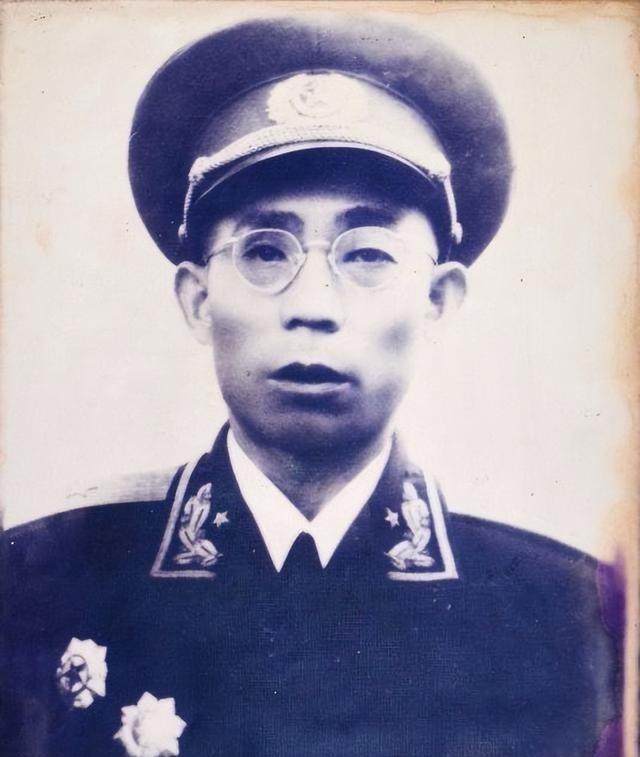

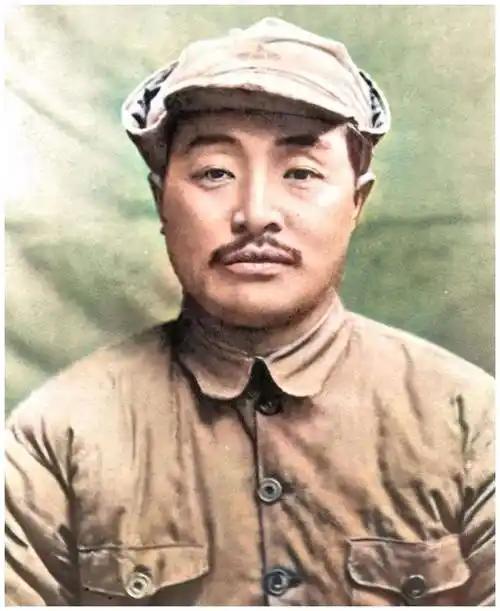

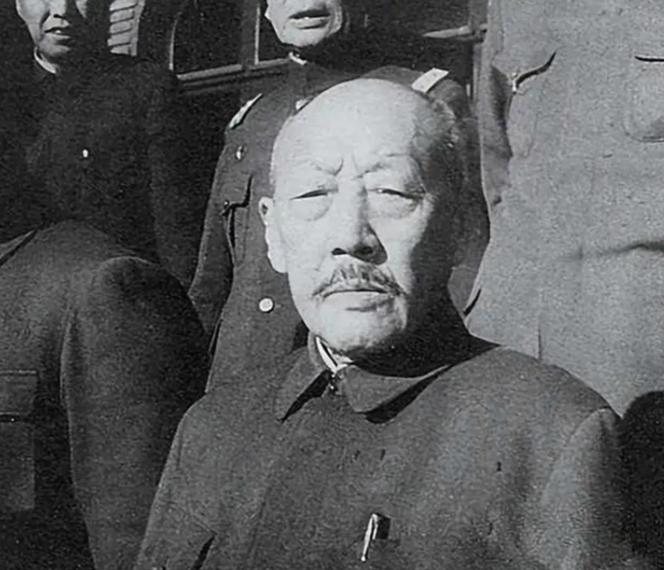

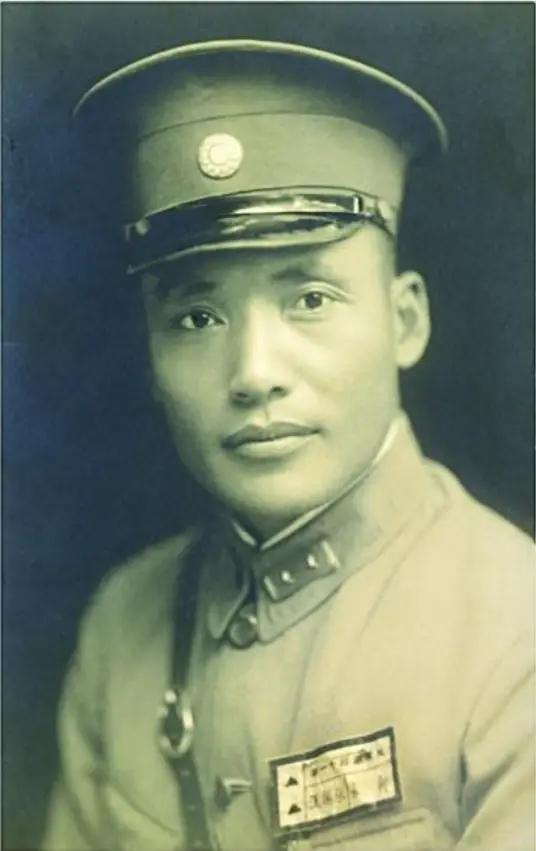

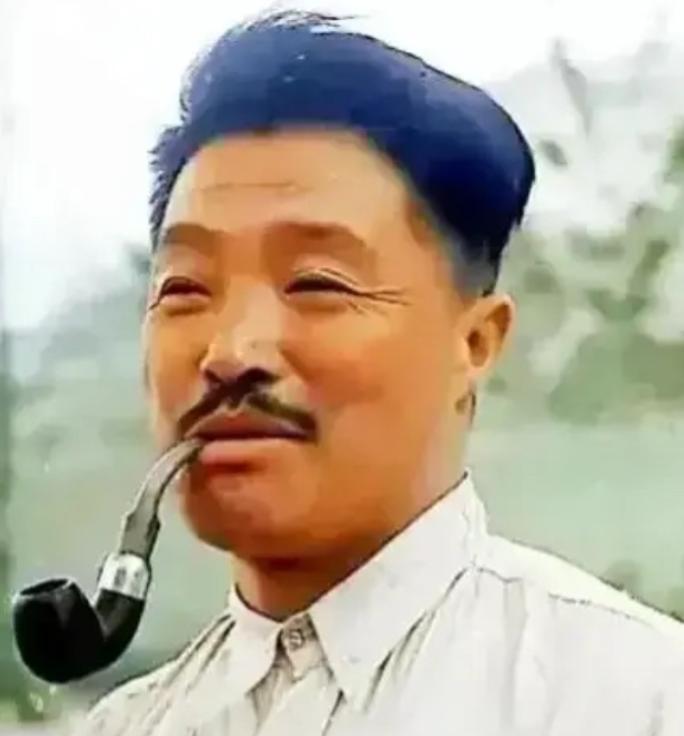

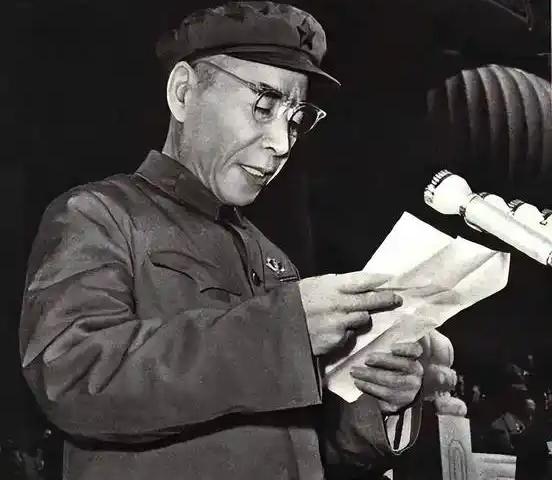

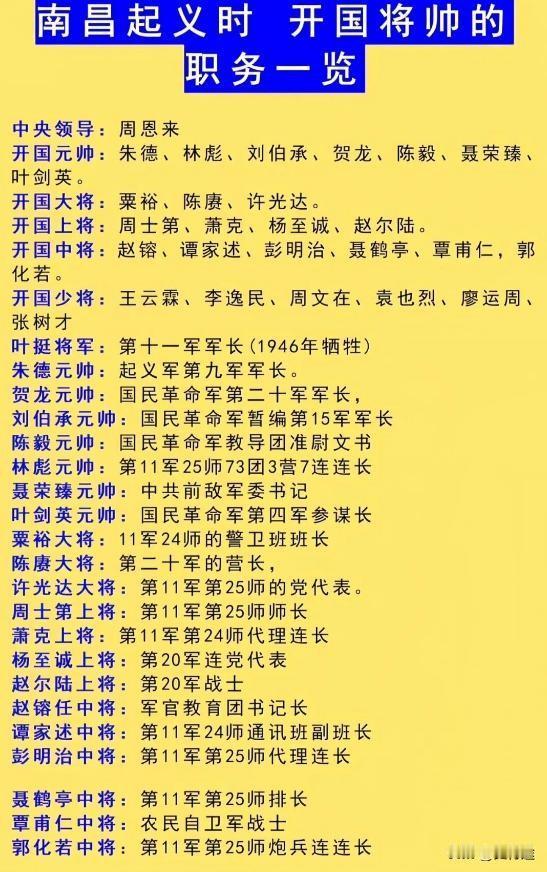

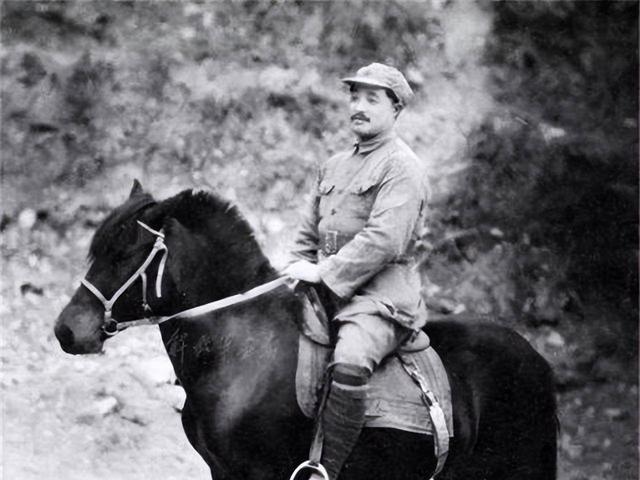

我一直以为,抗美援朝是彭老总从头打到尾。今天才知道,错得有多离谱。你知道当时我们10个元帅10个大将,最顶配的20位战神,派了几个去朝鲜吗?就俩。而且,彭总后来因为身体原因回国了,接替的陈赓大将也就代理了俩月,也被一纸调令叫回去办军校了。然后呢?然后就没了。顶层的帅、将,就都没在了。很多人都有这个印象,觉得抗美援朝全靠彭德怀一个人扛到底,其他顶级将领基本没去前线。说实话,刚开始我也是这么想的,后来查了资料才发现,十大元帅和十大将里,直接到朝鲜担任志愿军最高指挥职务的,就彭德怀和陈赓两人。彭德怀是主力司令员,从1950年10月入朝一直干到1952年4月,因为身体原因回国。陈赓是1952年4月到6月短暂代理了两个月,就被调回国内创办哈尔滨军事工程学院。之后指挥权就交给邓华、杨得志、杨勇这些上将了。为什么顶级元帅大将去得这么少?新中国刚成立,国内百废待兴,一边要打朝鲜这场硬仗,一边要搞建设、稳经济、建军队体系。不能把所有顶尖将领都扔到前线去,得留人守家啊。朱德作为总司令,留在国内统筹全军建设。聂荣臻负责后勤协调,确保弹药粮食能及时运过鸭绿江。刘伯承在军事学院整理实战经验,培训新一批指挥员。徐向前带病去苏联谈武器采购,叶剑英、陈毅在南方管经济和物资筹集。林帅、粟裕、刘伯承这些人身体都有老毛病,没法上前线。说白了,当时国家就像一个刚站稳的家庭,前线守门,后方挣钱,两头都得有人顶着。还有个容易忽略的,贺龙元帅1953年率第三届慰问团去朝鲜,带了五千多人,待了四十多天,深入阵地考察工事和作战经验,虽然没直接指挥打仗,但也算上前线了解实情了。这点很多人没注意到,所以觉得顶级将领一个都没了。其实指挥层面,彭德怀走后,邓华接手最久,他从入朝开始就是副司令,全程参与五次战役,对美军战术摸得透。1952年上甘岭战役,就是邓华代理司令时指挥的,那仗打得极艰苦,志愿军硬是顶住了美军海量炮火,守住阵地,彻底稳住了战线。后来杨得志、杨勇轮换上阵,指挥阵地战,一步步拖住对方,直到1953年7月停战协定签订。陈赓那两个月代理,也不是轻松事。他本来就旧伤未愈,赶上前线部队有些波动,赶紧稳住局面。但中央看准了抗美援朝暴露出的问题:光靠步兵血肉之躯扛飞机大炮不行,得培养技术人才。于是调陈赓回国办哈军工,这学校后来成了国防科技重要基地,出了不少两弹一星功臣。彭德怀回国后,继续主持军委工作,1955年授衔时排元帅第二,主要靠的是从红军时期到解放战争的积累,抗美援朝是重要加分,但就算没这仗,他的资历职务战功也稳坐前列。说到底,这场仗赢得不光靠前线几位司令员换班指挥,更靠全军上下配合,后方将领各守岗位,全国人民支援。志愿军装备起步差,没制空权,还面对联合国军联合作战,能把战线推回三八线附近,签停战协定,靠的就是这种整体力量。很多人觉得顶级将领没去就乱了套,其实正好相反,前线中层将领顶上来,后方老将稳大局,才打出这场立国之战的底气。