标签: 金光闪

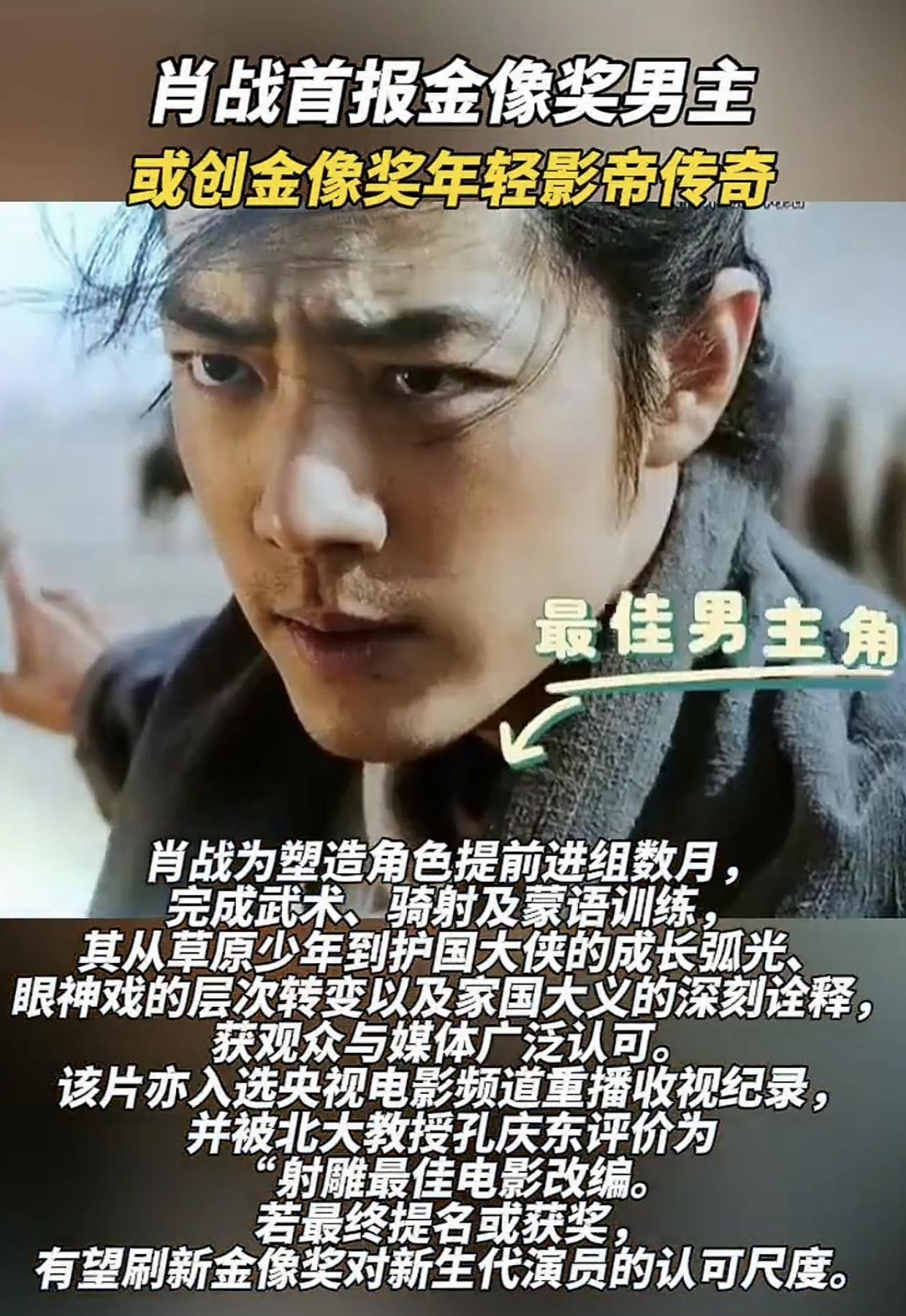

香蜜里锦觅的儿子高烧不退浑身泛金光,旭凤怀疑是血脉有问题,月下仙人验血后跪地不起,真相震撼九重天

锦觅与旭凤之子棠樾高烧不退,周身迸发诡异金光。药王诊脉后惊退三步,声音发颤: “世子体内竟有三股灵力冲撞—火系、木系,还有一股精纯至极的水系。凤凰宫中死寂蔓延,这来历不明的水系灵力令旭凤眸色骤深。润玉立于璇玑宫...

支教四年,这个运动员卖掉了自己拼命夺来的36块金牌,谈了7年的女朋友也因此和他分

支教四年,这个运动员卖掉了自己拼命夺来的36块金牌,谈了7年的女朋友也因此和他分手,而背后的原因令人泪目!网友:看哭了!这个绝对感动中国!在这个浮躁的社会里,我们习惯了被快节奏的生活裹挟,似乎“成功”就是金钱、名利和耀眼的奖牌。而他,却用一场支教,撕开了一幅截然不同的画面——那是一份关于责任、关于梦想、关于人性的深刻诠释。他曾是赛场上的传奇,36块金牌见证了他的天赋与努力,也曾让无数人为之喝彩。然而,当他站在巅峰时,他选择了卖掉所有的金牌,把曾经拼搏的荣耀变成了赠予贫困山区孩子的希望火种。有人说,这是“退役”,有人说这是“放弃”,但真正的答案,远比我们想象得更深。七年的爱情长跑,他用心呵护,却在支教的那一年,逐渐明白了人生的另一种价值——那是无私奉献的快乐,是用行动去温暖那些渴望光明的眼睛。最终,他选择了离开爱情,迎接更广阔的使命感。网友们看完这个故事,泪水止不住地流:这不仅仅是一场支教,更是一场关于“爱”的升华,是对自我最深层次的超越。有人会问:“他为什么要卖掉金牌?为什么要放弃爱情?”答案或许很简单:因为他懂得,人生的价值,远远不止于金光闪闪的奖牌和短暂的感情。真正的伟大,是在自己有限的生命里,去点亮更多人的生命。这份牺牲,令人动容,也让我们重新审视了“成功”的定义。或许,他的故事告诉我们:人生的意义,未必在于站在最高的领奖台,而在于用自己的行动,去影响、去温暖那些需要帮助的人。这才是真正的“金牌”,那份无私奉献的精神,才是最值得我们敬佩的。网友们纷纷留言:“看哭了,这才是真正的英雄!”“他用行动告诉我们,人生的价值不在于拥有多少,而在于付出多少。”有人说:“他卖掉金牌,换来的是更长久的感动和尊敬。”也有人感叹:“爱情或许会逝去,但那份善良与奉献,会在时间的长河中永远闪耀。”这个故事,让我们看到:真正的强者,不是永远站在领奖台上的人,而是在平凡中坚持,用心去温暖世界的那个人。或许,我们每个人都可以从他的故事中汲取力量,去追寻属于自己的那份“伟大”。因为,真正的幸福,或许就是在我们付出的那一刻,感受到生命的真正价值。

特朗普通告全球,美军将造超级战舰,但五角大楼貌似发现,中国动作更大 海湖庄园

特朗普通告全球,美军将造超级战舰,但五角大楼貌似发现,中国动作更大海湖庄园的聚光灯在12月22日这天显得格外刺眼,美国当选总统特朗普选择在这里抛出了一枚震动全球军界的“重磅炸弹”。这一次,他不光是过过嘴瘾,而是直接要把自己的名字刻在战舰上,一项被称为“特朗普级”的全新战舰建造计划正式获批,并被纳入了他宏大的“黄金舰队”构想中。这场发布会透露出的信号相当直白:美军不打算再玩所谓的战略防守了,而是要彻底重塑海上霸权,用实打实的钢铁巨兽把各大洋变成美国的“自家后院”。按照特朗普在发布会上眉飞色舞的描述,这种被冠以“特朗普级”的新型水面舰艇,吨位将直接突破3万吨。这个体量相当惊人,它早已超越了现役的所有驱逐舰,甚至一脚跨进了中型巡洋舰乃至轻型航母的门槛。不仅个头大,胃口也大,首批虽然只定下两艘,但他心中的蓝图是迅速扩充到20至25艘。加上同步推进的12到15艘新潜艇,以及加速用“福特”级替换日益老迈的“尼米兹”级航母,这约260亿美元的启动资金要在两年半内烧出个响动来。特朗普话里话外都在传递一个焦虑,自1994年以来,美军在全新级别的大型水面战舰上留下了几十年的空白,这种“战略断档”是他绝对无法容忍的。这支舰队听起来确实像是从科幻大片里直接开出来的。特朗普许诺这些战舰将搭载人工智能中枢、能发射激光的定向能武器,甚至具备核打击能力,战斗力号称是现在的上百倍。但如果剥开这层“让美国再次强大”的金光闪闪的外衣,真正的工业现实却相当骨感。这些所谓的定向能武器和AI系统,在现有的军工文件中更多还是实验室里的“能力模块”,想把它们稳定地集成在一艘船上,还要解决散热、电力供应等一堆工程噩梦,完全不是乐高积木那么简单。更尴尬的是谁来造的问题。美国本土的造船业近年来其实颇显疲态,产能严重萎缩,甚至到了部分舰艇维护得不得不依赖日本和韩国盟友援手的地步。对于这一点,商人出身的特朗普倒也没藏着掖着,他在发布会上直接把矛头对准了国内的防务承包商,点名批评F-35战机项目就是典型的“又贵又慢”。为了防止他的“超级战舰”重蹈覆辙,他甚至放话下周就要把几大军工巨头的高管叫来“喝茶”,要好好查查他们的股票回购和分红账目,看看到底是谁在拖累美军的效率。就在海湖庄园的香槟泡沫升起之时,五角大楼也非常“默契”地递上了一份关于对手的评估报告,这种时间上的精准配合,让原本单纯的军事计划多了一层政治意味。报告声称监测到中国已在三个导弹发射井群装载了超过100枚洲际导弹,并预测到2030年中国的核弹头库存将突破1000枚。尽管报告承认目前数量大概在600枚左右且增长在放缓,也承认没抓到这些导弹具体的部署证据,但这并不妨碍美军用“2027年具备收台能力”这样的预测来为新的扩军计划背书。显然,特朗普把国防部改称为“战争部”不仅仅是个名称的变动,而是一种赤裸裸的进攻性宣示。看看最近美军在中东叙利亚的一连串空袭,以及在加勒比海对委内瑞拉展现出的强硬姿态,就能明白这股“主动出击”的风潮正在成型。这种咄咄逼人的态势立刻引发了连锁反应:委内瑞拉倍感压力,开始寻求向中国和俄罗斯靠拢以获取外交和技术支持;拉美原本团结的政治生态被硬生生撕裂成选边站队的阵营。然而,军事威慑这把双刃剑,砍向对手的同时,也必然激起反作用力。面对美国如此大张旗鼓地要搞“不对称优势”,甚至指责他国拒绝核军控谈判,中国外交部则淡定地重申了“不首先使用核武器”的承诺,并强调核力量维持在国安最低需求。可从全球视角看,猜疑链一旦形成就很难打破。当一个超级大国试图通过激进扩军来追求绝对安全时,其他的地区大国不可能坐以待毙,结果往往是把大家都不情愿地拖入新一轮的军备竞赛漩涡中。现在,球踢到了特朗普脚下,但他面临的阻力远比想象中复杂。技术瓶颈能否突破?习惯了“磨洋工”赚快钱的承包商肯不肯配合?哪怕是美国国内,对于这种带有强烈军事冒险色彩的战略也不是铁板一块。这种用数百亿美元堆砌起来的“肌肉展示”,究竟能成为其口中稳固霸权的“王炸”,还是会在充满不确定性的国际博弈中变成一步风险极高的“险棋”,只能留给时间去验证了。

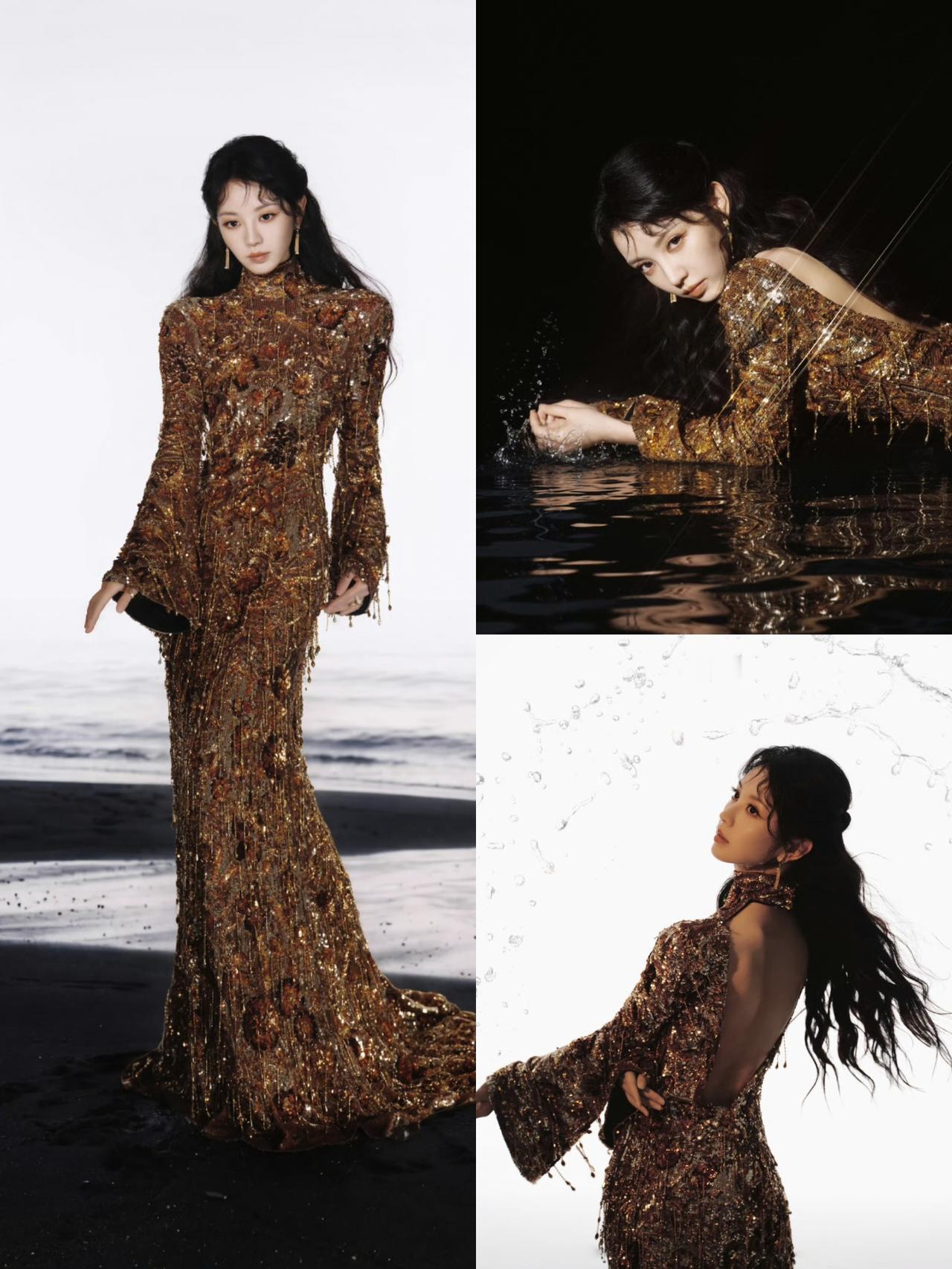

![@杨幂金光闪闪,魅力无限[比心]](http://image.uczzd.cn/15938042318783388465.jpg?id=0)