标签: 飞行员

【#伊朗1军机发生事故1名飞行员死亡#】当地时间19日晚,伊朗哈马丹空军基地表示

【#伊朗1军机发生事故1名飞行员死亡#】当地时间19日晚,伊朗哈马丹空军基地表示,当晚一架军用飞机在执行飞行训练任务时发生事故,导致一名飞行员死亡。事故原因正在调查中。(央视新闻)

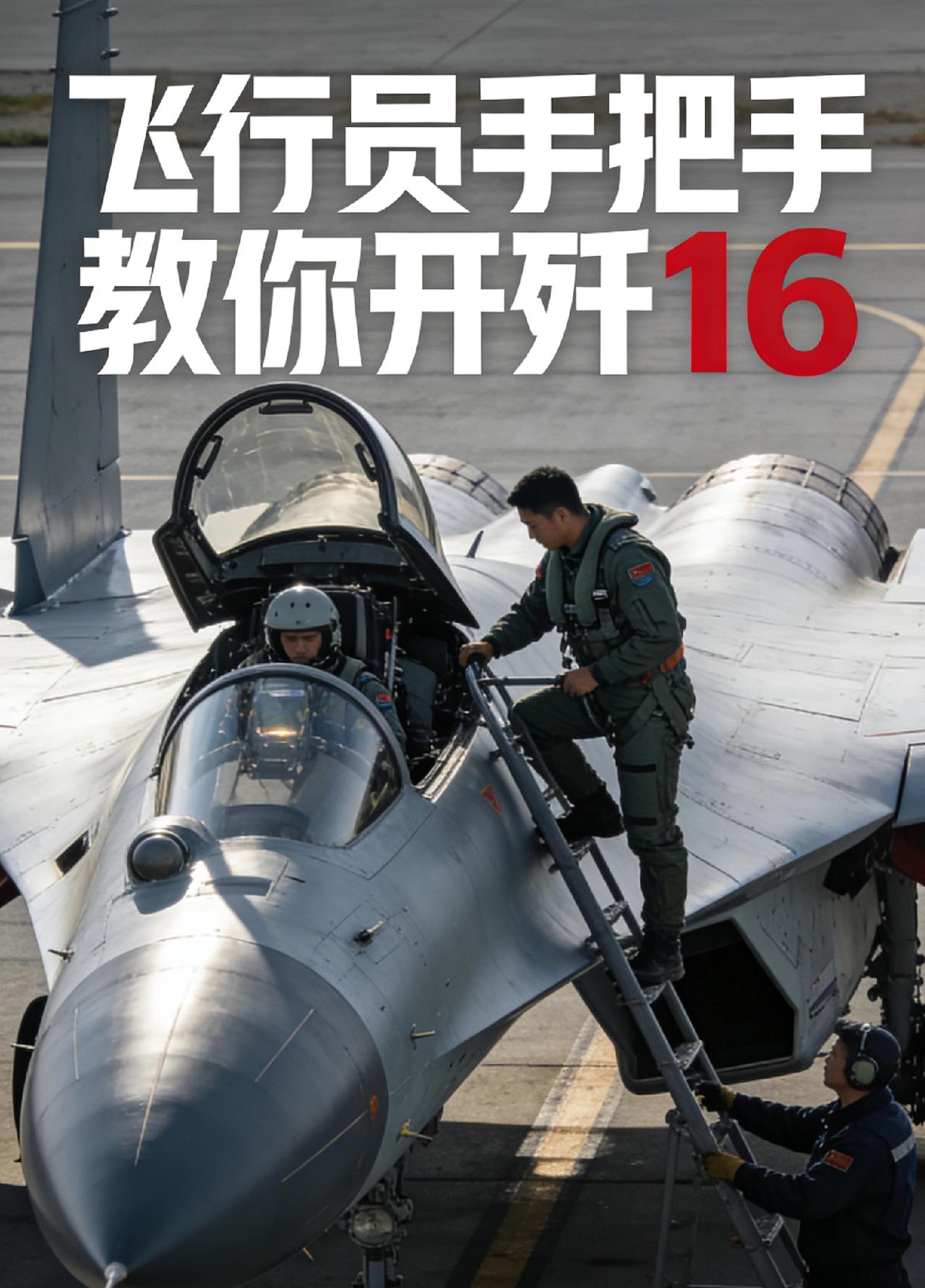

飞行员手把手教你开歼-16走进空军航空开放活动的模拟训练舱,现役飞行员现场

飞行员手把手教你开歼-16走进空军航空开放活动的模拟训练舱,现役飞行员现场讲解歼-16操作流程,全程只讲公开知识、不涉及涉密内容,带你直观感受驾驭国产重型战机的严谨与专业。登机前,飞行员会先讲解准备流程:穿戴抗荷服、连接氧气面罩与通讯装置,校准头盔显示系统,由地勤协同完成检查。歼-16为串列双座布局,前舱负责驾驶操控,后舱负责武器与态势管理,分工明确、配合严密。进入座舱,飞行员逐一介绍关键设备:集成化大屏清晰显示飞行参数,侧杆操作更符合人机工程,油门与操纵杆配合完成姿态控制。飞行员强调,每一步都要按标准程序执行,先通电自检、确认各系统正常,再接收塔台指令,绝不随意操作。滑跑与起飞环节,飞行员示范油门控制与姿态保持:推油门、增速、抬前轮、离地,动作平稳连贯。空中飞行时,通过杆舵协调完成转弯、爬升、下降,依托先进航电保持稳定与态势感知。飞行员特别说明,实战化训练会加入大载荷机动,但每一个动作都经过严格训练与安全评估。降落同样考验精准度:对准跑道、控制速度与高度,平稳接地后打开减速伞,顺利滑回停机位。全程下来,最深刻的感受是:驾驶歼-16不靠“炫酷”,而靠严谨、协同与纪律。这堂手把手教学,让我们看到国产战机的先进性能,更看到飞行员日复一日的严格训练。蓝天卫士的每一次安全起飞与凯旋,都源于专业与坚守,这就是中国空军的底气与风采。

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪象,每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼2

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪象,每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼20、更不是歼35,总是用歼11伴飞或拦截他们!更让他们费解的是,这款看似不算最顶尖的战机,每次伴飞拦截都从容不迫,动作专业利落,不管他们怎么变换航线、试探边界,歼11都能牢牢跟上,寸步不让,丝毫没有逊色于先进战机的表现。美军飞行员的疑惑,根源在于他们不懂中国空军的部署智慧,更误解了歼11的真实实力。很多人觉得歼11不如歼20、歼16先进,可实际上,如今的歼11早已不是当年的仿制机型,经过全面的国产化升级,不管是航电系统、雷达设备,还是武器配置,都实现了质的飞跃,早已成为一款性能强悍的主力战机。而且,中国选择歼11伴飞拦截,从来不是因为落后,反而是经过深思熟虑的最优选择,每一个考量都贴合实际需求,既实用又高效。最关键的一点,就是歼11的滞空能力得天独厚,完全适配伴飞拦截任务。美军的侦察机大多是在民航客机基础上改进的,滞空时间特别长,常常能在目标空域盘旋好几个小时,这就对伴飞战机的航程和续航能力提出了极高要求。而歼11的内油容量很大,不需要频繁挂副油箱或者空中加油,就能在东海、南海等空域长时间执行任务,稳稳跟着美军侦察机,全程监控其动向,这一点,是很多机型都比不了的。反观歼20,作为隐身战机,设计初衷是隐蔽突防和超视距打击,长时间低速伴飞反而会限制其优势,还容易增加损耗。再者,就是战略层面的考量,这也是中国不轻易动用歼20、歼35的核心原因。歼20、歼35的隐身涂层、先进传感设备,都是国家的顶级军事机密,而美军的侦察机本质上就是“电子吸尘器”,专门搜集各种战机的信号特征。如果频繁用歼20、歼35伴飞,很可能让这些核心机密被美军捕捉,得不偿失。而歼11的信号特征,美军早已有所了解,即便被搜集,也不会影响整体战略安全,用它来执行伴飞拦截任务,既安全又稳妥。除此之外,经济性和安全性也是重要因素。歼20、歼16的飞行和维护成本很高,尤其是歼20,隐身涂层娇气,每次飞行后都需要复杂的维护,长期高频次执行伴飞这种常态化任务,成本太高,也没必要。而歼11的技术成熟,零部件供应充足,维护成本低,适合长期打“车轮战”,高频次执行伴飞拦截任务。同时,歼11是双发重型战机,就算其中一台发动机出现问题,另一台也能保证战机安全返航,大大提升了任务的安全性,也给飞行员增添了信心。很多人不知道,歼11每次伴飞都不是单打独斗,它的背后,是中国空军完整的体系化支撑。空中有空警500预警机提前锁定目标、传输情报,地面有反隐身雷达网全程配合,还有电子战设备随时干扰美军侦察机的信号,让歼11能够“先敌发现、先敌占位”,从容应对各种突发情况。而且,升级后的歼11,还能挂载先进的空空导弹,近距离伴飞时,机身挂载的实弹清晰可见,这种直观的威慑力,比远距离的警告更有效果,五角大楼也曾承认,歼11这种精准克制的伴飞,给美军机组带来了很大的心理压力。说到底,美国飞行员的百思不解,本质上是用自己的思维模式,误解了中国空军的战术智慧。中国不用先进战机伴飞,不是舍不得,也不是没能力,而是“好钢用在刀刃上”,把歼20、歼16、歼35这些“王牌”,留给真正需要的高强度实战场景,而歼11,就是最适合常态化伴飞拦截的机型,既能够高效维护国家空域主权,又能合理控制成本、保护核心机密。这不是落后的表现,恰恰是中国空军成熟、理性的体现,也是我们守护家国空域的底气所在。

终于有了消息?很早以前乌克兰好像就已经收到了北约国家援助的F-16战斗机,但乌

终于有了消息?很早以前乌克兰好像就已经收到了北约国家援助的F-16战斗机,但乌克兰的飞行员在此之前似乎并没有接触过F-16战斗机,更不要说熟练驾驶F-16战斗机升空进行作战了。虽然西方国家也早就在培训乌克兰飞行员驾驶F-16战斗机,但培养一个技术熟练的飞行员的,也不是那么简单容易的。因此,虽然乌克兰目前拥有F-16战斗机数量不明,但基本上可以肯定是乌克兰现在拥有最多的战斗机。可能正是因为乌克兰能够熟练驾驶F-16战斗机的飞行员十分有限,所以F-16战斗机在乌克兰战争中的出勤率似乎并不高。这种情况,好像已经有了改变。法国媒体《情报在线》有消息说,美国和荷兰熟练的、甚至是参加过实战的F-16战斗机的飞行员,似乎已经在乌克兰驾驶F-16战斗机,执行战斗任务。由于有美国和荷兰飞行员参加的F-16战斗机中队是在秘密的情况下组建的,这些美国和荷兰的F-16战斗机飞行员,虽然是退伍的F-16战斗机飞行员,但他们是受官方派遣,还是个人行为,目前不得而知。他们大概与乌克兰签有一定时间的服务合同,最有可能是以志愿者身份参加在乌克兰的军事行动。并且传闻说,他们还有后备的F-16战斗机飞行员,在以后进行轮换。

空管未能及时提醒飞行员注意湍流,三名乘务员重伤!

周三(2月11日),美国国家运输安全委员会(NTSB)发布了关于这起事故的最终报告,报告认定,空中交通管制员未能及时提醒飞行员注意该区域的湍流是造成事故的原因之一。三名空乘人员伤势严重,包括脊柱骨折、股骨粉碎性骨折、...

印尼一架飞机遭枪击坠毁,已致两名飞行员遇难

当地时间2月11日,印尼政治、法律和安全事务统筹部官员哈瓦那表示,一架载有12人的飞机当天在南巴布亚省遭枪击后坠毁,两名飞行员遇难,其余人员伤亡情况尚不清楚。哈瓦那表示,相关部门已就事件展开进一步调查,并正等待当地...

印尼一架载12人飞机遭枪击坠毁,现场画面公布,2名飞行员遇难,其余人员伤亡情况未知

当地时间2月11日,印尼政治、法律和安全事务统筹部官员哈瓦那表示,一架载有12人的飞机当天在南巴布亚省遭枪击后坠毁,两名飞行员遇难,其余人员伤亡情况尚不清楚。哈瓦那表示,相关部门已就事件展开进一步调查,并正等待当地...

印尼一架载有12人的飞机遭枪击坠毁,两名飞行员遇难

当地时间2月11日,印尼政治、法律和安全事务统筹部官员哈瓦那表示,一架载有12人的飞机当天在南巴布亚省遭枪击后坠毁,两名飞行员遇难,其余人员伤亡情况尚不清楚。哈瓦那表示,相关部门已就事件展开进一步调查,并正等待当地...

2005年5月,我国一架研发数十年的特殊战机,突然在试飞中"倒扣下坠"直冲地面,

2005年5月,我国一架研发数十年的特殊战机,突然在试飞中"倒扣下坠"直冲地面,驾驶杆也失去控制,两位飞行员根本无法跳伞逃生。2005年5月20日,李中华驾驶着中国第一架"三轴变稳战机",也是当时国内唯一一架能够通过计算机模拟各种飞行故障的"空中实验室",这玩意儿身价过亿,凝聚了科研人员几十年的心血。当时飞机刚完成试验科目,准备返航,谁也没料到,计算机系统突然失灵,战机瞬间倒扣过来,在500米高空以每秒80米的速度砸向地面。前舱战友瞬间慌了神,驾驶杆完全不听使唤,仪表全部乱跳,这种高度、这种姿态,别说跳伞,连反应的时间都没有,眨眼间就要机毁人亡。这架三轴变稳机可不是普通战机,它是中国航空工业的“空中大脑”,能模拟所有机型的飞行特性,新机试飞、技术验证全靠它,全国就这一架,一旦坠毁,我国航空研发至少要滞后8到10年,几代科研人的心血直接归零。李中华在后舱看得真切,他没喊没慌,脑子里只有一个念头:必须把飞机保住!他凭着十几年试飞的本能,瞬间判断出是电传系统卡死,常人根本想不到的操作,他抬手就做——一把切断飞机的电传控制,强行切换到最原始的机械操纵模式。就这一个动作,耗时不到7秒!失控的战机突然有了反应,李中华咬牙猛拉操纵杆,硬生生把倒扣的飞机改平,油门推到最大,战机嘶吼着从离地不足200米的地方拉起,擦着死神的指尖重回蓝天。落地后,战友们围过来,手心全是汗,李中华却只是喝了口水,简单记录下故障数据,转头就准备下一场试飞。他不是不怕死,而是他比谁都清楚,试飞员的命,从来都和国家的航空事业绑在一起。从业几十年,他处置过15起空中险情、5起重大险情,从没让一架科研战机报废,从没浪费一次试飞架次。别人试飞是求稳,他试飞是敢闯极限,歼-10的多项飞行纪录,都是他用命飞出来的。很多人不理解,明明可以跳伞求生,为什么非要赌上性命保飞机?答案很简单,这架飞机里装的不是燃油和零件,是中国航空追赶世界的希望,是科研人员一辈子的坚守,李中华守住的,不只是一架战机,更是一个国家的蓝天梦想。和平年代没有硝烟,可试飞员的战场,就在万米高空,每一次升空都是生死考验。他们用勇气和专业,为中国战鹰铺就飞天路,这样的英雄,才最值得我们铭记。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

这张照片是歼-10飞行员视角下的空中加油,与运油-20加油机进行空中软管加油的场

这张照片是歼-10飞行员视角下的空中加油,与运油-20加油机进行空中软管加油的场景,整个过程对飞行员的技术和心理素质都是极大的考验。飞行员需要驾驶歼-10从加油机后方下方缓慢接近,需要将速度、高度、姿态与运油-20完全匹配(保持相对静止)。此时,加油机尾部的加油吊舱会放出软管和伞状的加油锥套(画面右侧那个圆盘状装置),歼10飞行员要通过座舱瞄准具,将战机机头右侧的受油口对准锥套中心。对接阶段是最危险的环节,加油机的尾流和空气湍流会让锥套持续晃动,这个过程有可能会损伤战机,对飞行员造成安全隐患,歼10飞行员需要通过微调油门和舵面,让受油口精准插入锥套中心。一旦成功对接,锥套会自动锁定受油口,防止脱落。从这个视角看,飞行员需要全程紧盯锥套,整个过程要承受长时间的精神高度集中。锁定之后,燃油会通过软管从运油-20输送到歼-10的油箱,整个过程将会持续几分钟。飞行员必须保持战机与加油机的相对位置稳定,哪怕微小的姿态变化都可能导致软管脱落或断裂。加油完成后,飞行员会收到加油机的脱离指令,先要缓慢减小油门,让战机与加油机拉开距离,受油口与锥套会自动分离。随后,加油机收回软管,战机加速脱离受油编队,返回预定航线。战斗机的空中加油也被称为“空中穿针”,要求飞行员在时速数百公里的状态下,保持两架飞机的相对误差不超过半米,这对飞行员的反应速度和精细操控能力都是极致的考验。运油-20的列装让歼-10等战机的航程大幅度提升,歼-10经一次空中加油后,作战半径可扩展至1500公里以上(不同的作战任务和不同的武器载具会有相应的差距),这对维护台海、南海主权至关重要。运油-20作为中国首款大型加油机,目前已实现与歼-10、歼-16、歼-20等主力战机的常态化加油训练,助力中国空军的远海作战能力和战略威慑力迈上新台阶。

航天女侠刘洋,在出征太空之前,丈夫竟突然失踪,在她完成航空任务以后,才得知丈夫竟

航天女侠刘洋,在出征太空之前,丈夫竟突然失踪,在她完成航空任务以后,才得知丈夫竟然骗了自己整整半年,可是她并没有生气,甚至说自己嫁了个好丈夫!刘洋1978年出生在河南郑州,从小就对蓝天充满向往。1997年,她考入空军长春飞行学院,成为空军第七批女飞行员。起初体能基础薄弱,她每天坚持长跑等训练,逐步达标。毕业后分配到空军航空兵某师某团,驾驶运-8运输机,安全飞行1680小时,获空军二级飞行员称号。2004年,她与同在部队系统的张华结婚,两人都是军人,生活低调朴实。张华性格稳重,长期承担家庭事务,让刘洋能专注事业。2009年,中国载人航天工程启动第二批航天员选拔,刘洋报名参加,通过严格考核入选,成为我国首批女航天员。2010年5月,她进入中国人民解放军航天员大队,开始系统训练。2012年,神舟九号任务确定为我国首次载人交会对接,她入选乘组,与景海鹏、刘旺组成三人小组。这次任务意义重大,技术难度高,任何差错都不允许。进入酒泉卫星发射中心封闭训练后,刘洋每天高强度训练,从离心机到低压舱、水下失重环境,反复演练操作。训练间隙,她常联系丈夫张华。过去几年,无论多忙,他总保持稳定沟通。可从那段时间起,电话越来越少,回复越来越短,有时干脆不回。她追问,对方只说“没事,你安心训练”。没有争执,只是这份安静让她不安。发射前夜,她拨通电话,平静交代身后事:如果任务出意外,父母需要照顾,生活要继续。张华沉默片刻,只说“你放心飞,家里有我”。6月16日,神舟九号发射升空,刘洋在轨13天,完成我国首次载人手动交会对接。6月29日,返回舱在内蒙古四子王旗草原着陆,任务圆满成功。任务结束后,刘洋最想知道的就是丈夫这半年的情况。张华告诉她真相:她的父母先后住院,母亲牛喜云先因身体不适入院,父亲刘世林随后病情加重需手术。他请假回郑州,独自办理手续、陪护、照料老人,日夜守在病床前。为了不影响她备战和执行任务,他和双方父母商量一致,选择全部隐瞒。医院里接到她电话时,他压低声音快速结束,怕泄露消息。从父母生病到任务完成,整整半年,他一人扛下所有,没让她知道半个字。刘洋听完,没有生气。她明白航天任务需要全神贯注,任何牵挂都可能影响状态。张华把地面风险全部挡在身前,让她心无旁骛完成国家使命。这份担当让她感动,她说自己嫁了个好丈夫。航天员不是一个人在飞,背后是整个家庭的配合与付出。任务归来后,刘洋在家休养两年,恢复体能。2014年起,她进入清华大学社会科学学院攻读社会学专业,2018年获得博士学位。期间,她成为两个孩子的母亲,家庭生活逐步完整。张华继续在航天保障岗位工作,承担大部分家务,支持她兼顾事业和家庭。2022年,刘洋再次入选神舟十四号乘组,与陈冬、蔡旭哲组成三人小组。6月5日,神舟十四号发射,她在轨驻留183天,参与空间站组装建设、科学实验,与神舟十五号乘组完成在轨交接。返回后,她继续从事航天相关工作,担任全国妇联副主席等职务,参与科普和青年指导。父母在郑州家中,通过电视观看女儿第二次飞天,表达支持。夫妻两人携手面对事业与家庭责任。刘洋两次飞天,展现了中国女性在航天领域的担当与贡献。她与张华的婚姻,在平凡岗位上默默支撑航天梦想,体现了航天人家庭的奉献精神,是载人航天工程取得成就的重要力量。

南海一线的交战规则,已经彻底变天了!过去我们拿飞行员的命去博弈,现在我们用机器去

南海一线的交战规则,已经彻底变天了!过去我们拿飞行员的命去博弈,现在我们用机器去碾压。翼龙-10的出现就是给五角大楼发出的最强信号:我们不需要休息,也没有恐惧,随时准备陪你们玩这场永不落幕的“猫鼠游戏”,直到把你们的机队拖垮为止。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持!南海地理位置重要,是世界最繁忙的航运路线之一,每年有大量的货物通过这里。南海的争议不仅限于其丰富的资源,更因其战略位置而成为全球大国争夺的目标。美国长期以来以“航行自由”为借口,频繁派遣军舰和侦察机在南海活动,进行军事侦察。这种行动使得南海成为中美军事博弈的前沿。过去,中美之间的空中对抗,尤其是发生在南海的空中摩擦,通常由飞行员与有人战机主导。每一次空中拦截,不仅考验飞行员的技能和胆识,也伴随着高昂的成本和巨大的政治压力。在这种背景下,双方的对抗往往具有很高的风险和不确定性。近年来,中国的无人机技术取得了突破性进展,翼龙-10无人机的出场,标志着南海博弈规则的重大改变。这种无人机具备了长时间滞空、远程侦察和电子战能力,且作战成本远低于传统的有人战机。与美军的RC-135U等高价侦察机相比,翼龙-10的出场让整个作战模式发生了转变。翼龙-10作为中国自主研发的高端无人机,具备先进的侦察、电子干扰等能力,它的出现意味着中国不仅可以用无人机代替飞行员执行任务,还能在不增加战机人员伤亡风险的情况下,进行更加高效的侦察与打击。这不仅是战术层面的进步,更是战略思维的革新。随着无人机的引入,南海的军事博弈已不再是单纯的飞行员与战机的较量,而是转向了无人机与高科技设备的竞争。美军曾经依赖的RC-135U侦察机,现在面临着无人机的挑战。这种侦察机曾经是冷战时期的代表,主要任务就是利用先进的电子设备搜集信号。然而,这次,它遇上了中国的翼龙-10无人机。在战术上,翼龙-10的优势在于其“电磁欺骗”能力。它不仅能够有效地干扰美军侦察机的信号,还能够通过定向干扰、发射虚假信号等方式,迷惑敌方,使其得到毫无价值的垃圾数据。美军依赖的RC-135U侦察机,是一款高耗能、高成本的设备,每一次出动都需要耗费巨大的资源,而翼龙-10则是一款“白菜价”的高效机器,不仅成本低,而且能够长期滞空,随时准备进行“持久战”。这种“电磁欺骗”战术直接使得美军的侦察行动变得无效,美军的高成本侦察机面对中国低成本的无人机,形成了明显的不对称消耗。美军需要投入大量的资源和人员,而中国只需利用无人机的优势就能做到同样的工作,甚至通过“空手套白狼”的方式,用低成本换取美军的高价值资源。传统的空中拦截,尤其是在南海这样的敏感区域,通常伴随着巨大的风险和不确定性。飞行员需要冒着政治和生命的双重压力,执行任务。尤其是在发生空中摩擦时,稍有不慎就可能引发国际争议,甚至是军事冲突。而无人机的使用完全改变了这一局面。无人机的最大优势在于“零伤亡”的作战模式。中国的翼龙-10无人机能够在长时间内持续执行任务,且不需要飞行员的生理支撑。即使发生损失,所付出的代价也仅仅是一些零部件的损坏,而不会导致人员伤亡。相反,如果美军在南海与中国的无人机发生冲突,除了可能面临损失昂贵的装备外,还要承担外交压力和人员伤亡的风险。这一点在心理博弈中至关重要。过去,美方通过频繁的侦察行动,试图通过“压迫”中国来达成其所谓的“航行自由”。而现在,中国通过无人机建立起一层“铜墙铁壁”,不仅能够有效回应美方的侦察,还能够通过技术手段反制美军的行动,形成了对美方的心理压力。无人机的崛起,改变了南海的军事格局,也对中美两国的战略博弈产生了深远的影响。美军的侦察活动不再像过去那样轻松,频繁抵近侦察的行为不仅会面临更加严密的监控,还可能面临无人机的持续“陪伴”。中国通过不断提升无人机技术,正在逐渐占据南海的战略主动。无人机的使用让中国在南海的军事行动不再依赖昂贵的有人战机和飞行员,而是通过高效、低成本的无人机群体作战,形成了独特的战略优势。与此同时,技术优势也让中国能够在南海持续进行空中监控和打击行动,而不必担心资源的过度消耗。随着无人机技术的不断发展,中国在南海的战略布局和资源控制能力将越来越强。而这种新型的空中作战模式,也可能成为未来军事冲突中的主流,改变全球战略格局。

1951年,志愿军飞行员刘玉堤在返航途中,无意间发现,自己身下竟有一群黑压压的敌

1951年,志愿军飞行员刘玉堤在返航途中,无意间发现,自己身下竟有一群黑压压的敌机,足有六七十架!换谁遇上这场景不得心头一紧?当时刘玉堤的战机已经完成作战任务,燃油剩得寥寥无几,身边没有僚机掩护,没有战友支援,就这么孤孤单单一架飞机,直面六七十架美军战机,这差距简直是天壤之别!可他半点退缩的念头都没有,志愿军飞行员的血性,在这一刻直接顶到了脑门。他心里门儿清,这群敌机要是放任不管,转头就会扑向我方地面阵地和运输线,无数战友就要直面空中打击。他当即操控战机,借着高空云层的掩护,悄无声息地摸进敌机群。要知道,美军飞行员全是二战下来的老牌飞行员,飞行时长动辄上千小时,而刘玉堤那批志愿军飞行员,飞行训练也就几十小时,可论敢打敢拼,美军差得远了。敌机压根没发现这头“孤狼”,刘玉堤死死咬住一架落单的美军F-84战斗轰炸机,瞄准、锁定,毫不犹豫扣动扳机!炮弹精准命中敌机引擎,这家伙立马冒着黑烟栽了下去,第一架!美军瞬间炸了营,六七十架战机立刻调转机头,把刘玉堤围得水泄不通,子弹和炮弹密密麻麻朝他射来。战机被震得剧烈颠簸,刘玉堤却稳如磐石,靠着练到极致的飞行技巧,左闪右突、钻云翻筋斗,硬是在密集的火力网里撕开缺口。他根本没管燃油警报已经刺耳作响,瞅准空隙再次出击,第二架、第三架、第四架敌机接连被他击落!单机闯敌阵,面对几十倍于己的敌人,愣是打出了四战四捷的战绩。直到燃油彻底见底,他才驾着战机,潇洒冲出敌机包围圈,平稳降落在机场。这波操作,直接把美军打得晕头转向,他们做梦都想不到,一个年轻的志愿军飞行员,敢单枪匹马硬撼整支机群。这可不是影视剧的桥段,是实打实的空战奇迹!刘玉堤用一场硬碰硬的战斗,打破了美军空中无敌的神话,也让世界看到了志愿军空军的铁血胆魄。在抗美援朝的长空之上,正是这群平均年龄二十出头的飞行员,用生命拼出了制空权,护佑了后方的平安。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

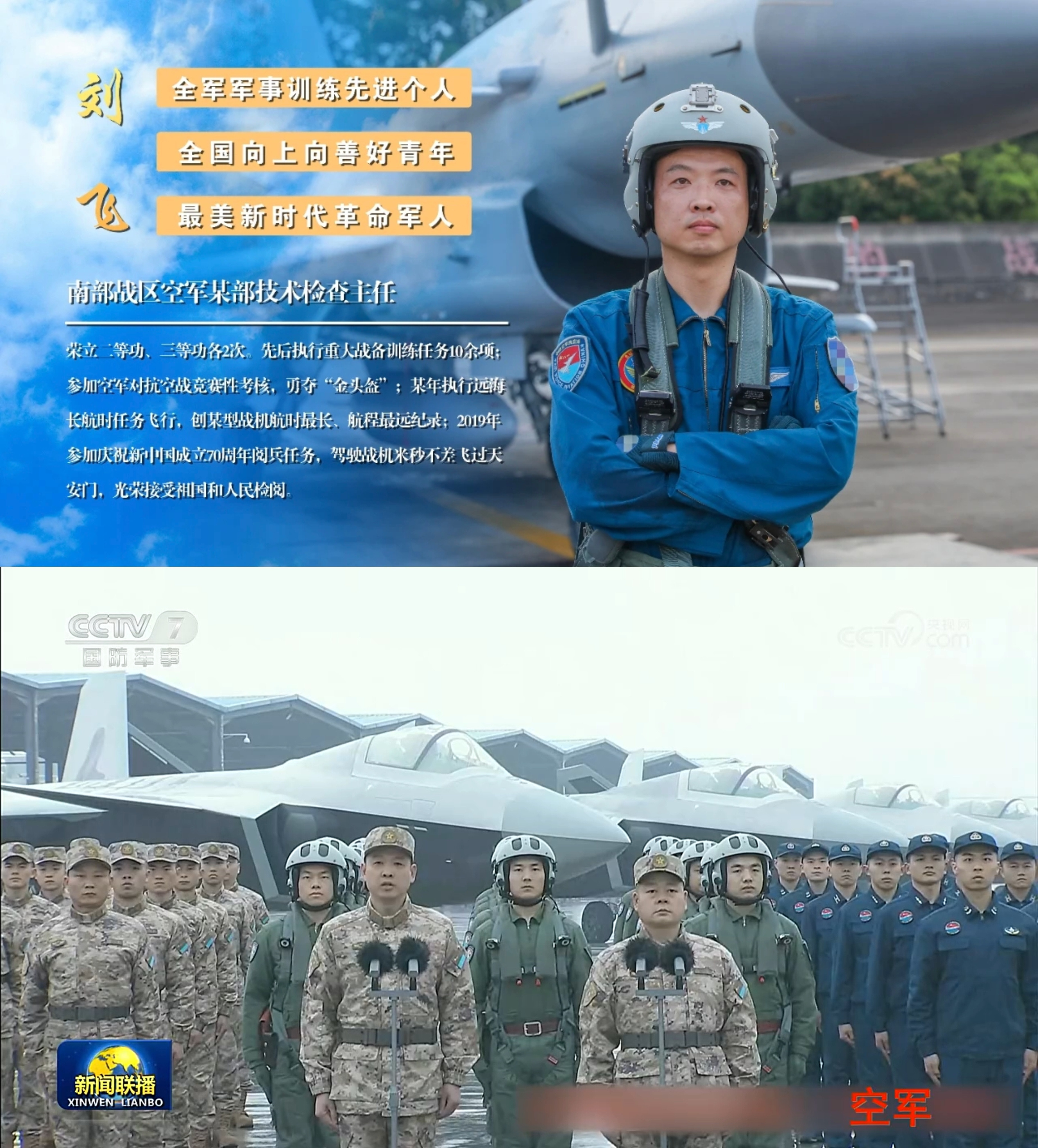

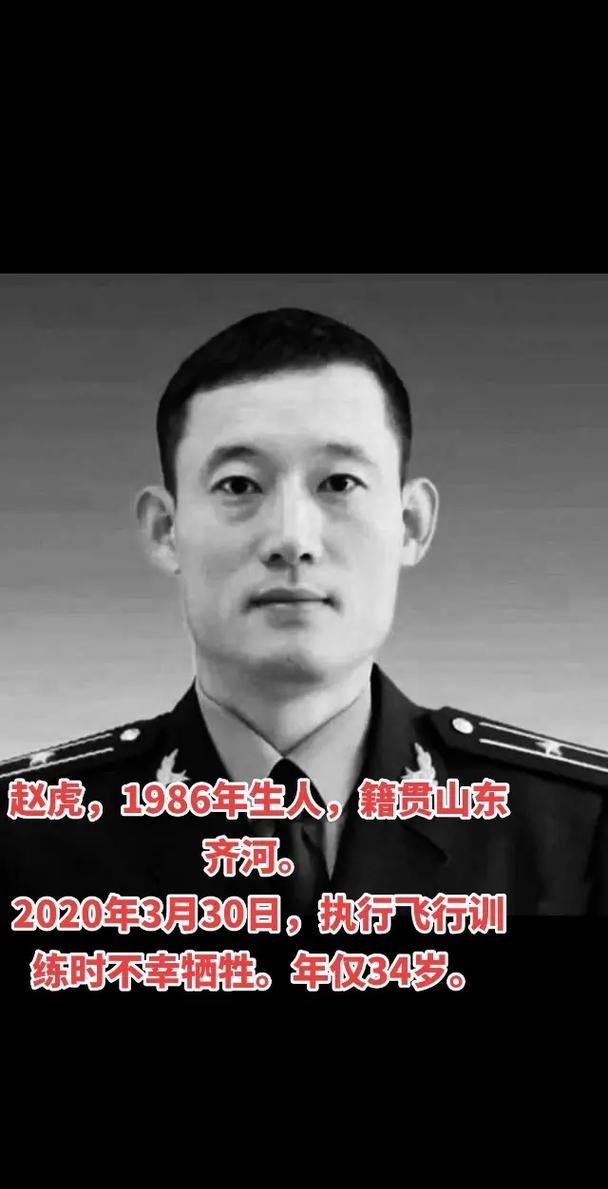

牺牲6年烈士墓前,幼子哭喊戳心,梦想竟与父亲一模一样。驻港部队飞行员赵虎烈士

牺牲6年烈士墓前,幼子哭喊戳心,梦想竟与父亲一模一样。驻港部队飞行员赵虎烈士的妻子,在丈夫牺牲6年后,终于鼓足勇气带着两个儿子来到墓前祭扫,孩子们抱着冰冷的墓碑失声痛哭,撕心裂肺的哭声揪紧了所有人的心。小儿子嘟嘟在父亲牺牲时还是襁褓中牙牙学语的婴儿,从未亲口喊过一声爸爸,却将对父亲的思念刻进了成长的每一刻。幼儿园毕业册上,他一笔一划写下梦想:要做空军飞行员,守护爸爸曾守护的蓝天,去看看爸爸保卫过的香港。母子三人翻看网盘里的旧视频,画面里爸爸将三岁的哥哥高高举起,笑声爽朗。嘟嘟盯着屏幕,脸上的笑容骤然凝固,下一秒放声大哭,哽咽着问妈妈:“为什么没有爸爸抱我的视频?哥哥都有……”这份从未拥有的父爱,成了孩子心底最深的期盼。如今在墓碑前,嘟嘟紧紧抱着冰冷的碑身,这是他第一次如此靠近“爸爸”,积攒了六年的思念尽数宣泄。英雄的生命虽已定格,但他的家国情怀早已化作种子,在孩子心中生根发芽,这份守护与传承,终将跨越山海,照亮前路。英雄的忠魂护佑山河,赤子的传承从未止步。嘟嘟稚嫩的梦想里,藏着对父亲最深的思念与敬仰,这便是英雄精神最动人的延续。哪一个瞬间让你忍不住红了眼眶?这样的家国传承,是否也触动了你心底的柔软?

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪现象每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼2

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪现象每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼20、更不是歼35,总是用歼11伴飞或拦截他们!歼11这机型,看着不是最顶尖的,但胜在实用。它是重型战机,航程够远,留空时间长,南海、东海那片空域广阔,美国的侦察机一来就是大半天,歼11飞上去能稳稳跟着,不用动不动就返航加油,刚好能应对这种长时间的伴飞拦截任务。要是换了别的机型,可能飞不了多久就得往回赶,根本没法全程盯着那些侦察机的动向,总不能让人家侦察机在咱们家门口晃悠半天,咱们的战机却中途掉链子吧。而且歼11的维护简单,成本也低,咱们装备的数量还不少,全国在册的就得有几百架。美国的侦察机几乎天天来晃悠,跟打卡上班似的,要是每次都派歼20这种隐身战机出去,不光维护起来费钱费力,零件供应也没那么方便,要是在高频次的出动中损耗了,那可太不划算了。歼11就不一样了,国内的生产线早就成熟了,备件库房堆得满满当当,坏了随时能修,修好了立马就能飞,哪怕天天出动也扛得住,完全能满足这种常态化的伴飞拦截需求。再说了,美国那些P-8A、RC-135,看着个头大,其实速度慢,机动性也差得很。歼11的机动性完全够用,飞上去能轻松贴近它们,做出各种拦截动作,逼它们改变航线。伴飞拦截这事儿,本来就不是要偷偷摸摸打仗,而是要明明白白告诉对方“这儿是我们的地盘,别瞎逛”,所以根本用不着隐身能力。歼20是隐身战机,要是频繁出动,很容易被对方捕捉到雷达信号特征,泄露隐身参数,反而得不偿失。毕竟隐身战机的核心优势就是隐蔽性,平常用不着拿出来对付这些侦察机,省着点用在刀刃上才对。可能有人觉得歼11有点老了,但经过这么多年的改进,现在的歼11B早就今非昔比了,换装了国产的发动机和雷达,还能兼容自家的导弹,超视距空战、近距格斗都没问题,对付美国那些没什么空战能力的侦察机,简直是绰绰有余。而且咱们的歼11飞行员,大多是经验丰富的老手,飞这款机型的时间长,上手熟练,不管是近距离逼近,还是贴身监控,都能做得又稳又专业,既能形成威慑,又不会过度激化矛盾,拿捏的分寸刚刚好。歼16虽然也是侧卫系列,性能也不错,但它的定位更偏向多功能,打击能力强,成本也比歼11高,用来执行伴飞拦截这种常规任务,有点大材小用。歼35则是舰载机,主要部署在航母上,专注于航母编队的防空和制空任务,没必要特意调过来对付这些侦察机。所以综合来看,歼11是执行伴飞拦截任务的最佳选择,没有之一。美国飞行员之所以百思不得其解,说白了就是没看透这里面的门道,总觉得非得用最先进的机型才算厉害。他们忘了,军事行动讲究的是实用主义,适合的才是最好的。对付一群来搞侦察的“不速之客”,犯不着动用最顶尖的战机,歼11就足够解决问题,既省钱又省心,还能达到目的,何乐而不为?更何况,咱们不是没有更先进的战机,歼20、歼16、歼35这些机型,都是咱们空军的宝贝疙瘩,平时都藏着掖着,不到关键时刻不会轻易出动。美国飞行员没见到这些机型,就觉得奇怪,其实是他们想多了,这不过是咱们根据任务需求,合理调配兵力而已。现在的情况就是,美国的侦察机天天来晃悠,咱们的歼11就天天出去“打招呼”,久而久之,歼11就成了美国飞行员最熟悉的对手。他们或许还在琢磨,中国是不是故意藏着掖着,不用好飞机对付他们,但实际上,这只是咱们务实的选择罢了。毕竟,能高效完成任务,又能节省成本,还能保护先进机型的机密,这样的好事,换谁都会这么做。所以说,美国飞行员也别再百思不得其解了,与其琢磨为啥总是歼11,不如好好想想,自己的侦察机天天跑到别人家门口晃悠,到底合不合适。要是他们不搞这些小动作,也就不会天天见到歼11了。咱们的原则很简单,人不犯我,我不犯人,谁要是敢来咱们家门口挑衅,不管是歼11,还是别的机型,都会让他们有来无回。

男子冒充飞行员同时与100多名女性暧昧,称为保护歼-16受伤,一人分饰3个角色用私密视频敲诈勒索“女友”被抓...

冒充现役飞行员,编造驾驶歼-16战斗机受伤的“英雄故事”,步步设局,层层伪装,欺骗多位女性,骗子中的“海王”被抓了!假冒“现役飞行员” 一人分饰三个角色实施诈骗 山东烟台的陈女士与“空军战斗机飞行员”男友徐某通过...

与100多名女性保持暧昧关系!“空军战斗机飞行员”落网

冒充现役飞行员 编造驾驶歼-16战斗机受伤的 “英雄故事” 步步设局,层层伪装 欺骗多位女性 骗子中的“海王” 抓了!假冒“现役飞行员” 一人分饰三个角色实施诈骗 山东烟台的陈女士 与“空军战斗机飞行员”男友徐某 通过介绍...

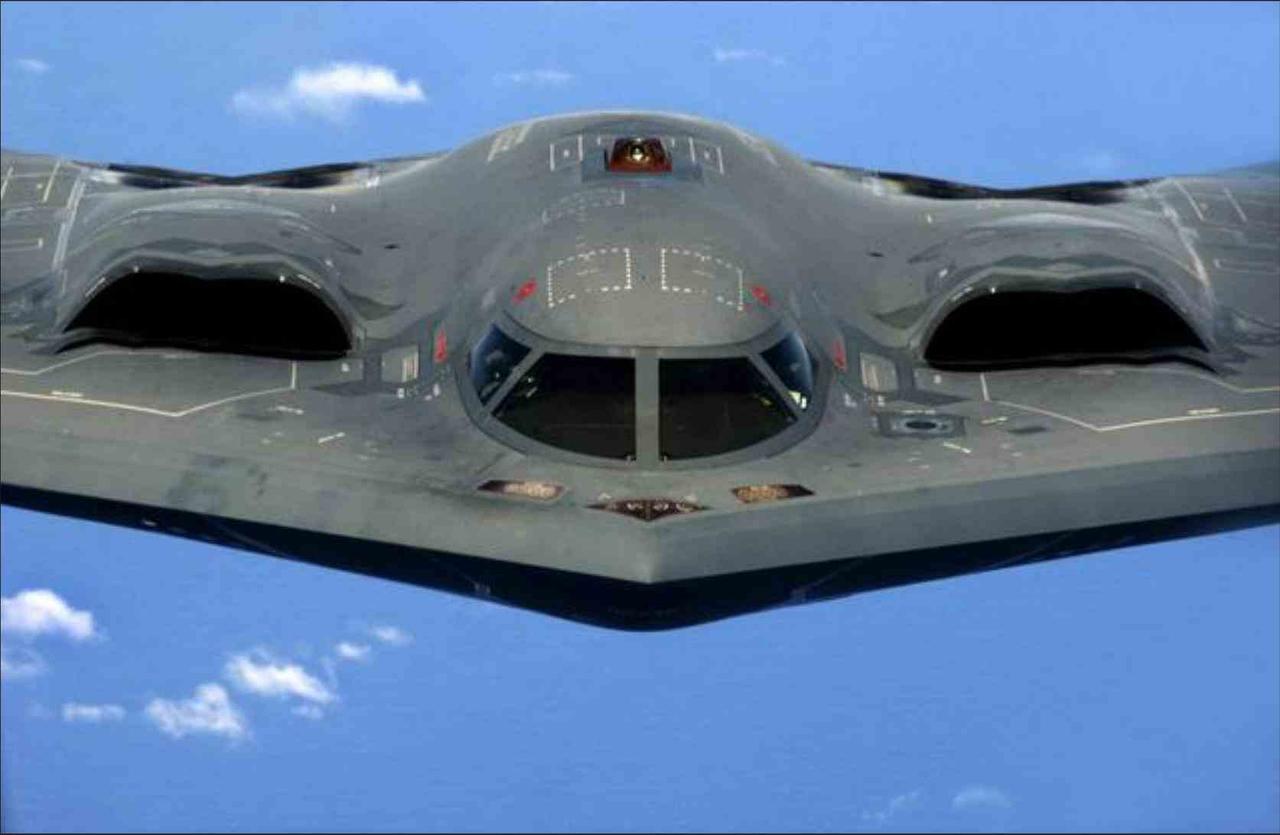

飞行员困得睁不开眼,B-2却还在飞,两个大脑硬扛44小时不睡,钢铁蝙蝠背后是人肉

飞行员困得睁不开眼,B-2却还在飞,两个大脑硬扛44小时不睡,钢铁蝙蝠背后是人肉在撑B-2轰炸机执行远程任务时,驾驶舱里只有两个人,一个是飞行员,另一个是任务指挥官,整个任务持续30到44小时,中间不换班,2023年一次飞往阿富汗的任务用了整整44个小时,两个人都没有合眼休息,这种飞机不像民航客机那样可以长时间使用自动驾驶系统而不用人管,它的雷达有21种工作模式,包括地形跟踪、电子干扰和目标锁定等,都需要人工随时调整监控,自动系统只是提供辅助,真正遇到问题还得依靠飞行员和指挥官的判断反应。导航系统听着先进,它把星光、惯性和GPS合在一起用,误差能保持在三百米以内,但这个精度不能单靠机器维持,飞行员每隔一阵就要手动核对位置数据,检查有没有偏移,电子战的情况更复杂,敌方雷达开机时,飞行员得判断信号真假,决定要不要压制频率或者转向,这些都得靠人当场做决定,美军在2024年的报告里提到,任务中出现的延误有百分之七十八不是设备故障造成的,而是因为人的脑子处理不过来了。空中加油是最关键的一环,跨太平洋任务一般要加三次油,对接点在飞机顶部上方十米左右,加油杆悬在黑夜中,飞行员只能靠几盏小灯和平时练出的肌肉记忆去接近,没有夜视设备帮忙,完全凭借手感,2022年在北冰洋那次任务,因为人太疲劳,两架B-2都擦到了加油机,幸好没出大事,这种操作,就像蒙着眼睛跳交谊舞,还得保证每一步都不踩错。飞行员提前几周就得安排伙食,火鸡三明治不能放奶酪和面包,因为吃了容易胀气,饮料只选运动型的那种,随身带着葵花籽,嚼着能让精神好一点,空军做过研究,咀嚼这个动作确实能刺激肾上腺素分泌,飞机上只有一个简易马桶,没有帘子遮挡,蹲下之前得先喊一嗓子打个招呼,睡觉就用折叠垫子铺在地上,大家轮流躺一会儿,总共也睡不到四个钟头,有人试过戴着耳塞和眼罩硬要睡着,结果梦里还在调整雷达的参数。能够驾驶B-2轰炸机的飞行员非常少,一百个里挑不出两个,他们要完成超过一百五十小时的模拟训练,一个人得负责开飞机、看雷达、进行电子对抗、投炸弹、处理加密通讯以及校准导航这些任务,从2025年开始新的考核增加了一项硬性要求,就是证明在长期隔离环境下仍然能保持思维清晰,意思是你得让人相信即便关在密闭空间好几天,大脑还能正常运转。后勤工作常常不引人注意,就拿一次北极飞行来说,需要调动北美、欧洲和中东三个地方的加油机轮流配合,从2023年到2025年,美军每年为B-2轰炸机安排320架次加油任务,这个数字比支援F-35机群的次数还要多,加油机的机组人员同样要连续飞行十几个小时,没有人替换他们,大家只能一起坚持下来,这种状态可以称作疲劳共振——你累我也累,整个保障链条都在跟着晃动。中国轰-6N的航程超过一万公里,飞到白令海再返航至少需要十二个小时,央视在2024年提到它换了新的座舱系统,但没有说明是否安排轮班,也没提有没有监测飞行员身体状况的功能,飞行员长时间连续飞行,待在封闭机舱里执行高负荷任务,战略轰炸机的关键不是比谁的飞机更贵,而是看哪边的飞行员更能坚持。

#F16失事后台空军防寒衣首曝光#【亡羊补牢!台媒:F-16失事后台空军防寒飞行

#F16失事后台空军防寒衣首曝光#【亡羊补牢!台媒:F-16失事后台空军防寒飞行衣首度曝光,还有俩月才交货……】#台飞行员竟笑容满面展示空军防寒衣#台空军一架F-16战机于本月6日晚间训练时失事坠海,飞行员疑似跳伞后失联,目前台空军仍在搜寻失联的飞行员辛柏毅。据了解,防寒飞行衣能大幅延长飞行员跳伞落海后的存活时间,此前外界关注其筹获进度时,台防务部门负责人顾立雄称这一飞行衣“去年才采购,正陆续交货”,被质疑“F-16服役近30年,防寒衣去年才买”。据联合新闻网、中时新闻网等台媒1月27日最新报道,台军当日首度公开F-16战机飞行员使用的OTS-600防寒飞行衣,并称预计3月底全数交货。联合新闻网为此形容这一举动是亡羊补牢。不仅如此,在台媒体人发布的防寒衣展示视频中,展示防寒衣的飞行员“笑容满面”,被岛内网友批评“(台军方)丧事喜办”。网友表示,“看了心痛,不知道在笑什么”“飞行员至今还下落不明”“失去一名飞行员换来的,有什么好笑的”。据台媒此前报道,台空军F-16V战机1月6日发生重大事故,花莲基地编号6700的F-16V单座战机失事坠海,这也是台军提升F-16V性能后,失事的第二架战机。对于失事原因,目前台湾媒体猜测与飞行员夜间飞行迷航和战斗机机载设备故障有关。台湾今日新闻网称,美国政府1992年批准售台150架F-16A/B战斗机,并从1997年起陆续交付,首批战机于1998年返台服役,28年来已有11架坠毁。

有自媒体账号假冒飞行员卖蜂蜜,国航发布声明

抖音账号“米莱传媒”等)陆续发布“从万米高空到深山养蜂女机长的逆袭”“前国航机长拒飞被解雇真相被掩盖了整整8年”等视频内容,视频中当事人声称为国航前飞行员,因航空不安全事件被国航解聘后开始养蜂卖蜜。经认真核实...