在红色记忆与传统艺术的交汇处,有这样一幅作品,它以笔墨为矛,刺破岁月的尘埃;以诗词为旗,扬起精神的风帆 —— 它就是《七律・长征》书法作品。

一、红色史诗:《七律・长征》里的精神密码

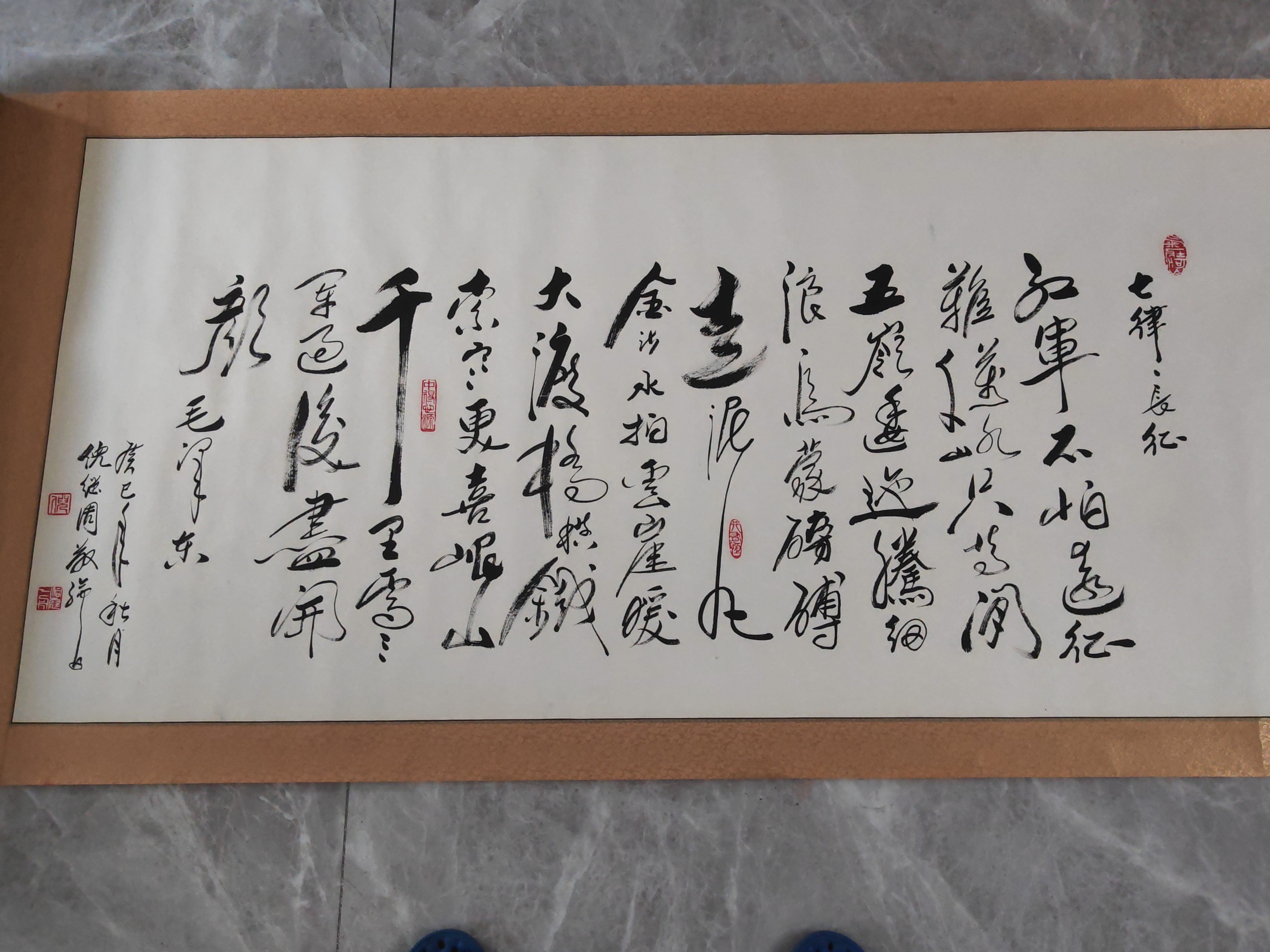

1935 年,毛泽东挥毫写下《七律・长征》,将红军二万五千里长征的壮举凝练成 “万水千山只等闲” 的豪迈。“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”,是对艰难险阻的蔑视;“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,是对胜利曙光的笃定。这首诗,是中国革命的精神史诗,每一句都刻着红军 “不怕牺牲、百折不挠” 的灵魂印记。

二、笔墨传情:行草间的豪迈与灵韵

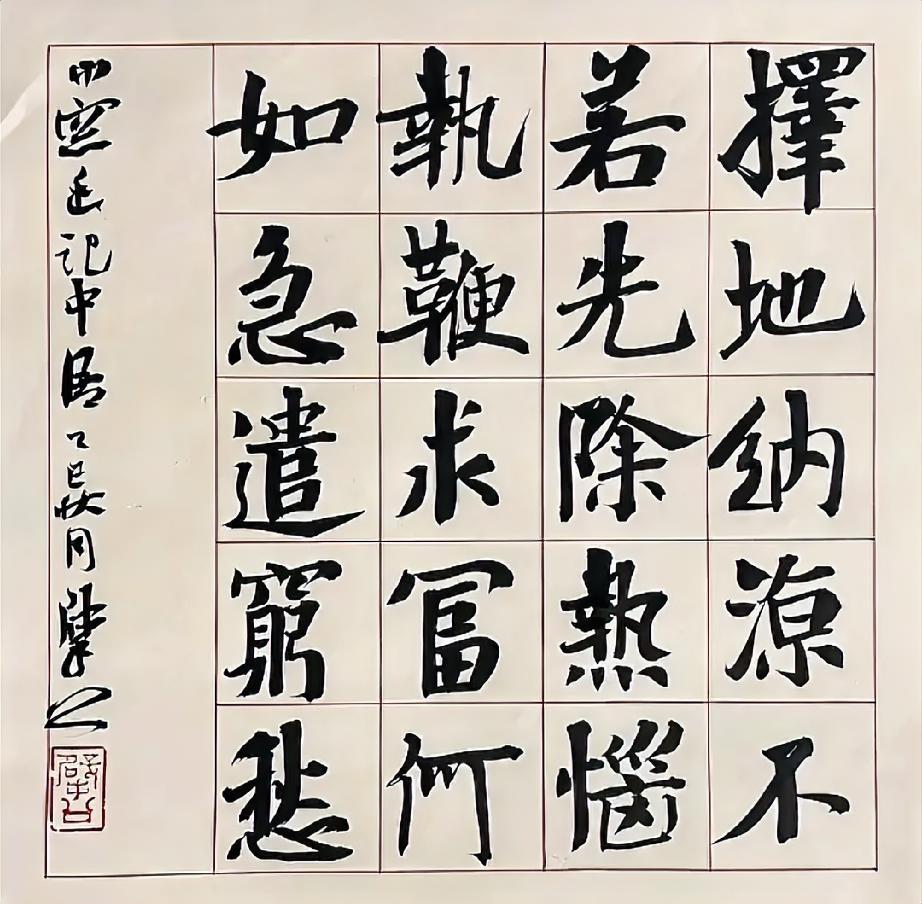

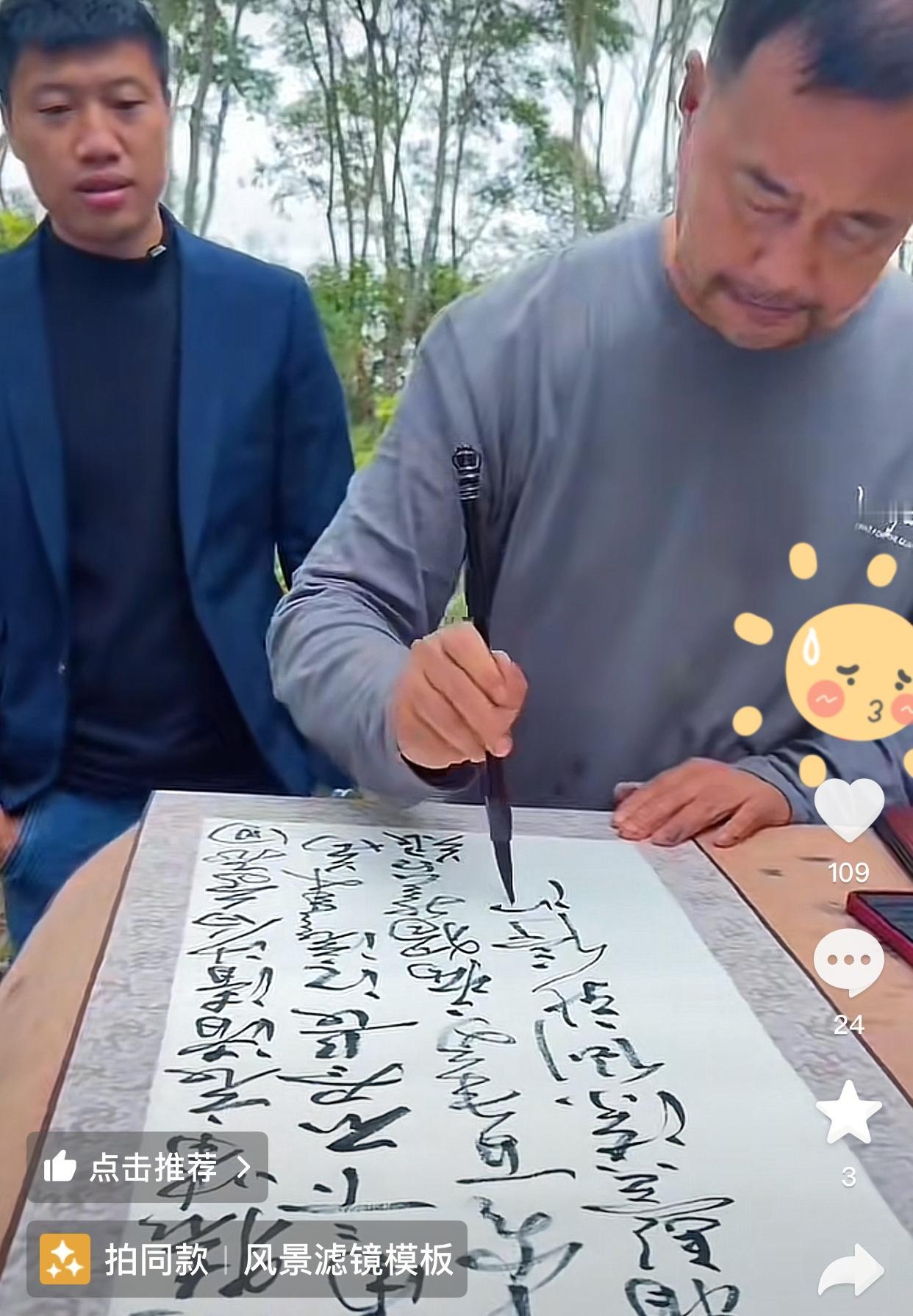

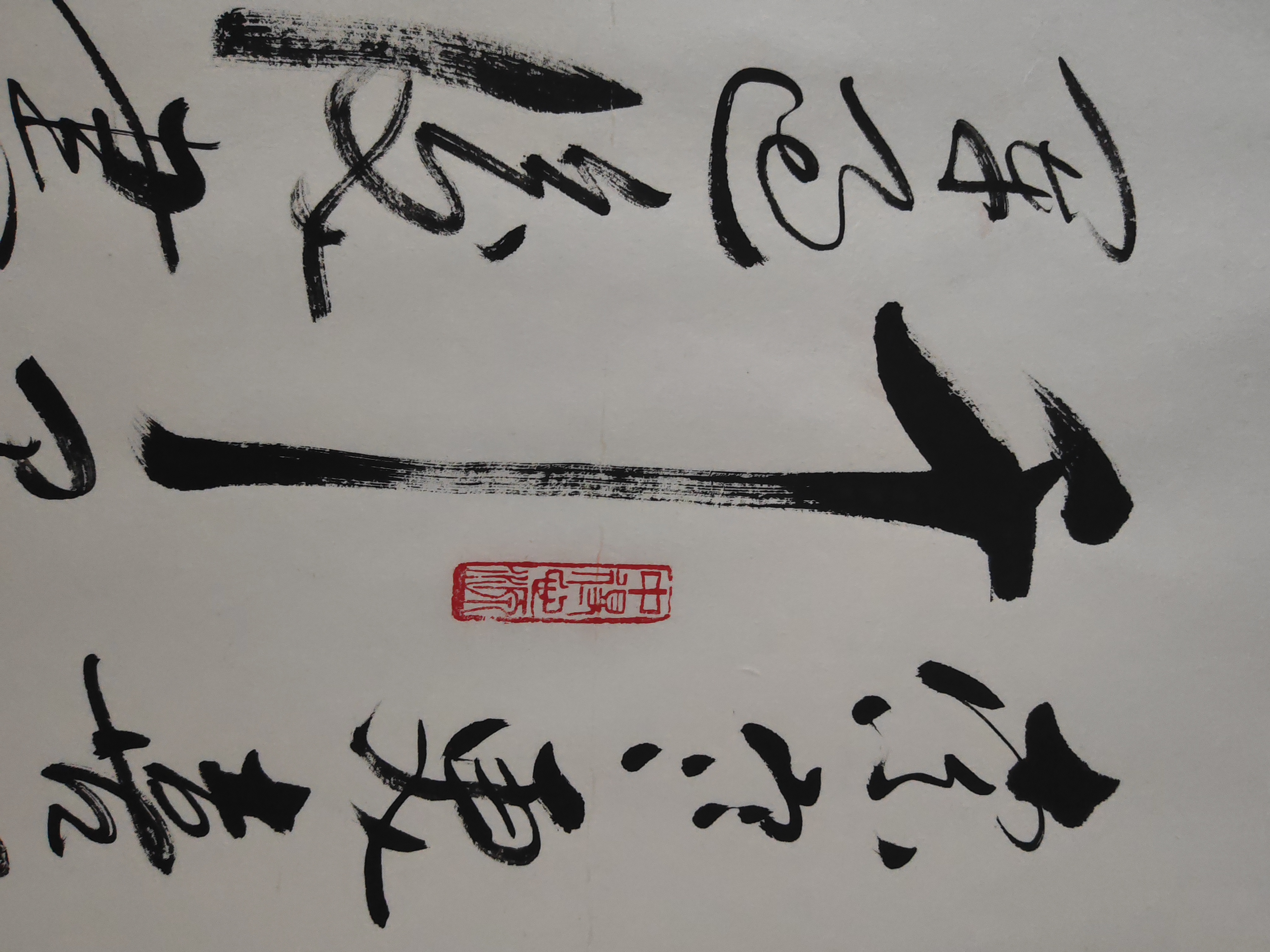

书家倪继周以行草结合的笔法演绎经典:笔锋时而如长征路上的冲锋号,刚劲凌厉;时而如红军过草地的溪流,婉转灵动。墨色浓淡相间,似长征途中的光影变幻 —— 浓墨是飞夺泸定桥的热血,淡墨是翻越雪山时的孤影。整幅作品气韵贯通,将诗歌的铿锵节奏化作笔墨的起伏韵律,让 “长征精神” 在宣纸上活了过来。

请点击输入图片描述(最多18字)

三、时空对话:当经典诗词遇见传统书法

癸巳年(2013 年)秋月,倪继周挥毫落墨,完成了这场 “时空对话”。他以传统书法艺术为媒介,让八十年前的长征精神穿越到当代 —— 当你凝视作品时,看到的不仅是 “红军不怕远征难” 的笔走龙蛇,更是两代中国人对 “坚韧与信仰” 的隔空共鸣。这种融合,让红色文化有了笔墨的温度,让传统书法有了精神的厚度。

四、价值永存:从艺术鉴赏到精神传承

这幅作品的价值,早已超越 “书法” 或 “诗词” 的单一维度:于艺术爱好者,它是行草书法 “豪放不失雅致” 的鉴赏范本;于红色文化追随者,它是触摸长征精神的具象载体;于时代而言,它是 “传统与当代对话、精神与艺术共生” 的生动注脚。

不妨把它挂在书房,让 “万水千山只等闲” 的豪迈常伴左右;也可将它作为文化信物,让长征精神在笔墨流转中,代代传承。

#红色文化传承 #书法艺术之美 #长征精神不朽 #经典与当代的碰撞