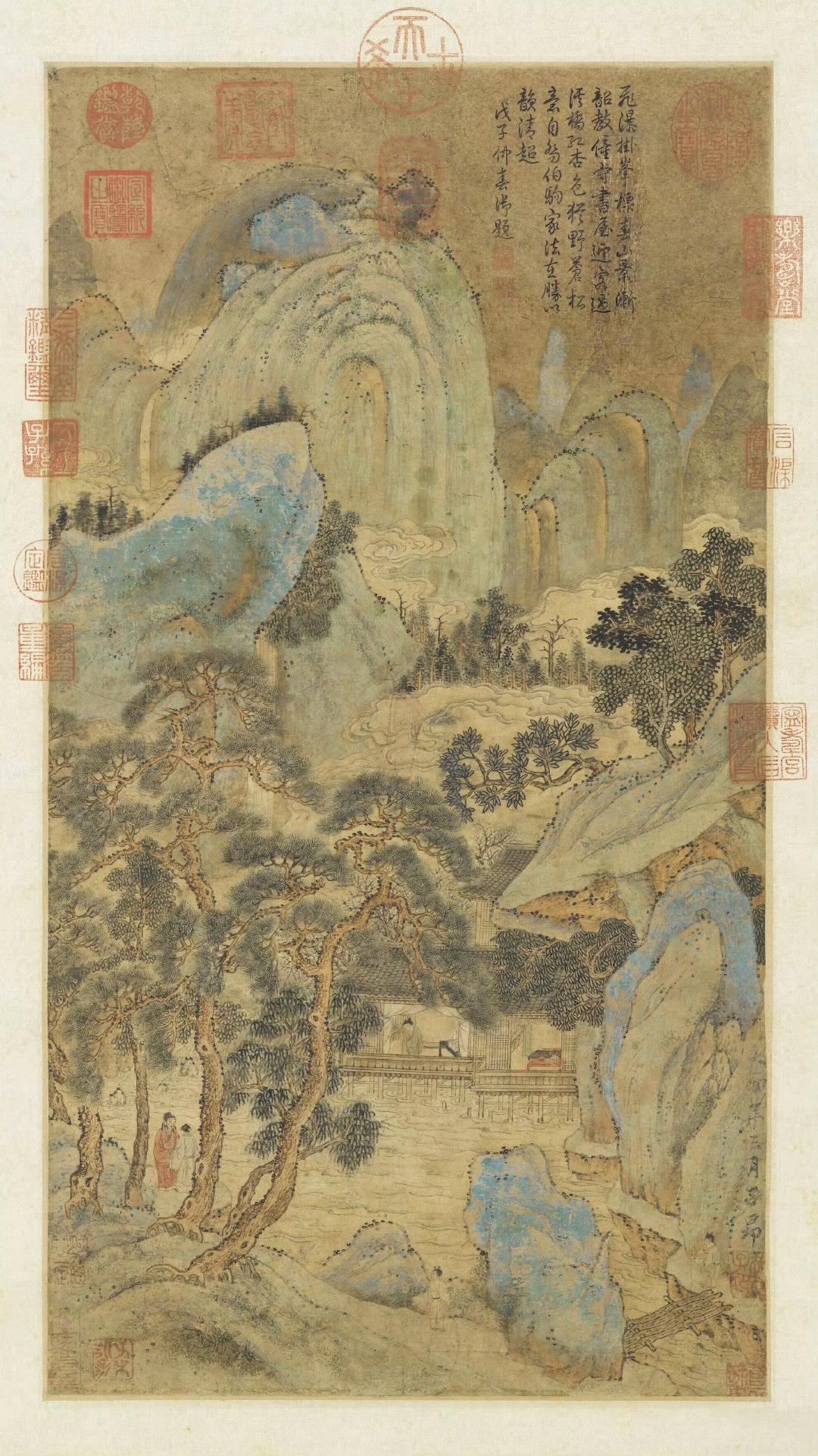

参观博物馆,我们总会被那些绿锈斑驳的青铜器吸引。它们静静躺在展柜中,形态各异的鼎、爵、簋,仿佛在无声诉说着遥远的故事。

然而,当我们翻阅历史长卷会发现一个有趣的现象:商周时期青铜器占据绝对主导,而到了秦汉以后,铁器、金银器和玉器逐渐成为主角,青铜器似乎悄然退出历史舞台。这背后究竟隐藏着怎样的历史变迁?

青铜时代的鼎盛辉煌

公元前1600年左右,商汤灭夏,建立商朝。在这片广袤的土地上,青铜技术开始蓬勃发展。位于今天河南安阳的殷墟,向我们展示了当年青铜文明的灿烂景象。

商王武丁在位时(约公元前1250-前1192年),青铜冶炼技术达到第一个高峰。现藏于中国国家博物馆的司母戊鼎,就是这一时期的杰出代表。这个重达832.84公斤的庞然大物,需要上百名工匠协同合作才能完成。当时,要铸造这样一件青铜器,首先要在今天的江西、湖北等地开采铜矿和锡矿,然后通过水路和陆路运输到都城附近的工作坊。

青铜作坊通常设在都城周边,由王室直接控制。工匠们首先用黏土制作内范和外范,然后在内外范之间留出空隙,将熔化的青铜液注入其中。这个过程看似简单,实则充满挑战。铜锡比例需要精确控制,温度要恰到好处,任何细微的差错都可能导致前功尽弃。

商朝人发明了独具特色的合金配方:铜占84.77%,锡占11.44%,铅占2.76%。这个比例既能保证青铜器的硬度,又使其具备良好的铸造性能。要知道,当时的工匠们完全依靠经验来判断这些比例,他们通过观察熔液的颜色和流动性来调整配方,这种技艺需要数十年的磨练。

在商代,青铜器不仅是实用器物,更是身份与地位的象征。根据《礼记·礼器》记载,天子用九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎。这种严格的等级制度,使得青铜器成为维系社会秩序的重要工具。商王盘庚迁殷后,青铜器的使用更加规范化,不同形制、纹饰的青铜器对应着不同的社会等级。

技艺登峰造极的西周青铜

公元前1046年,周武王伐纣,建立周朝。青铜器的制作在这一时期达到新的高度。西周早期的毛公鼎,内壁铸有499字铭文,是现存铭文最长的青铜器。这些铭文记载了当时的社会制度和历史事件,成为研究西周历史的重要资料。

周康王时期(约公元前1020-前996年),大盂鼎被铸造出来。这件青铜器高101.9厘米,重153.5公斤,腹内壁有291字铭文,记载了周康王对贵族盂的训诂和赏赐。从这些铭文中我们可以了解到,当时的青铜器不仅用于祭祀,还承担着记录历史、传达政令的重要功能。

西周时期的青铜器制作工艺更加精细。工匠们发明了失蜡法,先用蜂蜡制成模型,再用黏土包裹,烘烤后蜡模融化流出,形成空腔,然后注入青铜液。这种方法可以制作出更加复杂精美的器物。现藏于陕西历史博物馆的牛尊,就是运用这种技术的典范,其造型生动逼真,纹饰细腻流畅。

周人还改进了青铜合金的配方。根据对西周中期青铜器的分析,这时期的铜锡比例更加科学,普遍采用铜85%、锡12%、铅3%的配比,使得青铜器更加坚硬耐用。周懿王时期(约公元前899-前892年)的青铜器,表面开始出现精美的错金银工艺,显示出制作技术的不断进步。

变革前夜的春秋青铜

公元前770年,周平王东迁洛邑,历史进入春秋时期。这个时期,青铜器开始从王室专属走向诸侯共用,各诸侯国都发展出具有地方特色的青铜文化。

位于今天山西的晋国,其青铜器以造型雄伟著称;南方的楚国青铜器则纹饰繁复,充满神秘色彩;东方的齐国青铜器工艺精湛,往往镶嵌着绿松石和宝石。这种地域特色的形成,反映了周王室控制力的减弱和地方势力的崛起。

春秋中期,青铜器的实用功能逐渐增强。公元前550年左右,郑国的子产推行改革,青铜器的使用不再严格遵循周礼的规定。一些新兴的贵族开始使用青铜器,虽然这在当时引起了守旧派的不满,但确实推动了青铜器的普及。

这个时期,青铜农具开始出现。在今天的河南新郑出土的青铜铲、青铜锄等农具,说明青铜已经开始应用于农业生产。不过,由于青铜的珍贵,这些农具很可能只是象征性的仪式用具,或是供贵族庄园使用。

青铜兵器在这一时期达到鼎盛。吴王阖闾(约公元前547年-前496年)命令干将、莫邪铸造的宝剑,传说能够“削铁如泥”。虽然这可能是夸张的说法,但确实反映了当时青铜兵器制作的高超水平。现代科学检测显示,这些青铜剑的表面经过特殊处理,形成了一层极薄的铬盐氧化层,具有很好的防锈效果。

铁器时代的悄然来临

就在青铜文明达到顶峰之时,一场材料革命正在悄然发生。公元前8世纪左右,中国开始出现人工冶铁技术。最早的人工冶铁制品发现于今天河南三门峡的虢国墓地,是一把铜柄铁剑,经测定制作于公元前8世纪左右。

这把铁剑的发现具有里程碑意义。它告诉我们,当时的人们已经开始尝试用铁来制作兵器。不过,早期的铁是块炼铁,质地较软,性能还不如青铜。所以这把剑只在刃部使用铁,其他部分仍然用青铜制作。

真正的突破发生在春秋晚期。公元前6世纪,吴国工匠掌握了炼钢技术。他们发明了块炼渗碳钢,通过反复加热锻打,使铁中的碳含量均匀分布,从而得到性能优良的钢材。这项技术的出现,彻底改变了金属材料的格局。

公元前513年,晋国铸造刑鼎,将法律条文铸在铁鼎上公之于众。这是中国历史上最早关于铁器使用的明确记载。铁鼎的出现,说明当时的冶铁技术已经能够铸造大型器物。不过,这时的铁器仍然昂贵,主要用于制作兵器和重要礼器。

战国时期,铁器开始普及。齐国的临淄、燕国的下都、楚国的宛等地都成为重要的冶铁中心。公元前5世纪,发明了鼓风装置,使炉温能够达到1300摄氏度以上,为生铁冶炼创造了条件。生铁质地坚硬,适合铸造农具,这为铁器的普及奠定了基础。

秦汉之际的材质革命

公元前221年,秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权制国家。统一后,秦始皇推行“车同轨,书同文”的政策,同时也对金属资源进行统一管理。当时,铁已经成为重要的战略物资,由国家专营。

秦朝在各地设立铁官,管理铁矿开采和铁器生产。陕西临潼出土的秦代铁权(秤锤),重30.75公斤,说明当时已经能够铸造大型铁器。不过,青铜器在这一时期仍然占有重要地位,秦始皇陵出土的铜车马就是明证。

汉代是铁器真正取代青铜器的关键时期。汉武帝元狩四年(公元前119年),实行盐铁官营,在全国49处重要冶铁地点设置铁官。山东滕县出土的汉代冶铁画像石,生动描绘了当时冶铁作坊的实景:多人协作,使用皮囊鼓风,炉火熊熊。

汉代冶铁技术的最大突破是炒钢法的发明。这种方法能够将生铁炒炼成熟铁或钢,大大提高了铁器的质量。河北满城汉墓出土的刘胜佩剑,就是采用炒钢法制成,历经两千多年仍然寒光闪闪。

与此同时,青铜器的地位逐渐被其他材质的器物取代。皇室和贵族开始青睐金银器,河北定县汉墓出土的金缕玉衣,用了1100克金丝编缀玉片,显示出当时金银加工技术的高超。玉器也重新受到重视,江苏徐州狮子山楚王墓出土的玉器,雕工精细,造型优美。

技术革新的内在逻辑

为什么铁器能够取代青铜器?这首先要从原料说起。青铜的主要原料是铜和锡。中国境内的铜矿分布有限,主要集中在今天的江西、湖北、云南等地。锡矿更为稀少,主要产自今天的云南、湖南。这些矿产资源的稀缺,限制了青铜器的大规模生产。

相比之下,铁矿分布广泛,几乎各地都有储藏。据统计,中国已探明的铁矿储量是铜矿的20倍以上。这就为铁器的普及提供了物质基础。

从性能来看,铁器也具有明显优势。青铜的硬度在HB80-100之间,而经过淬火处理的铁器硬度可达HB200以上。这意味着铁制工具更耐用,铁制兵器更锋利。战国时期的铁剑长度可达1米以上,而青铜剑一般不超过60厘米,这在战场上具有明显优势。

生产成本也是重要因素。制作一件青铜器需要经过采矿、冶炼、铸造等多个环节,每个环节都需要专业工匠。而铁器的制作相对简单,特别是发明生铁冶炼技术后,可以直接铸造铁器,大大降低了生产成本。

社会需求的变化同样推动了材料革命。春秋战国时期,各国争霸,战争频繁,对兵器的需求量大增。铁兵器因为性能优越,逐渐成为军队的首选。与此同时,农业生产的发展也需要更多、更好的农具。铁农具的普及,极大地提高了农业生产力。

文化审美的时代变迁

材料变革不仅仅是技术问题,也反映了社会文化和审美观念的变化。商周时期,青铜器是礼制的重要载体。那些威严庄重的青铜礼器,体现了当时人们对天地神灵的敬畏,也彰显了贵族阶层的权威。

到了春秋战国时期,随着社会变革,人们的观念也在改变。孔子(公元前551年-前479年)曾说:“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”这说明当时的人们已经开始思考礼制的本质,不再过分注重外在形式。

汉代社会更加务实。汉武帝(公元前156年-前87年)时期,社会经济发展,商品经济活跃。人们对器物的需求更加多样化,既要有实用性,也要有观赏性。铁器坚固耐用,金银器华丽贵重,玉器温润典雅,各自满足了不同层面的需求。

审美趣味的变化也很明显。商周青铜器多以饕餮纹、夔龙纹为主题,给人以神秘威严之感。而汉代的器物纹饰更加生活化,出现了宴饮、狩猎、农耕等场景。河北满城汉墓出土的错金博山炉,以金银错出云气纹,既精美又富有生活气息。

此外,葬俗的改变也影响了器物的使用。商周时期盛行用青铜器随葬,而汉代逐渐改用陶俑、木俑等明器。这个转变既节约了金属资源,也反映了人们对死后世界观念的改变。

最后的辉煌与悄然退场

青铜器退出历史舞台是一个渐进的过程。汉代以后,青铜器虽然不再占据主导地位,但在某些领域仍然延续着生命。

唐代是我国铜镜制作的黄金时期。当时的扬州是铜镜制作中心,生产的螺钿镜、金银平脱镜等精美绝伦。唐玄宗开元年间(公元713-741年),扬州进贡的江心镜被视为宝物,传说能在镜中看见神灵。

宋代金石学兴起,文人雅士开始收藏和研究古代青铜器。吕大临编著的《考古图》(成书于1092年),收录了当时宫廷和私人收藏的青铜器,开创了中国青铜器研究的先河。这种学术兴趣使得青铜器以另一种形式延续着文化生命。

明清时期,青铜器主要用作祭祀礼器和宫廷陈设。明宣德三年(1428年),明宣宗朱瞻基下令铸造宣德炉,虽然主要使用黄铜,但工艺和造型都继承了青铜器的传统。清乾隆皇帝(1711-1799年)酷爱收藏古物,宫廷中收藏了大量商周青铜器,并命人编纂《西清古鉴》等图录。

晚清以来,随着现代工业的发展,青铜最终退出了实用领域,成为艺术收藏和学术研究的对象。道光年间(1821-1850年),陕西岐山出土的毛公鼎,后来成为清末四大国宝之一,见证了青铜器从实用器到艺术品的身份转变。

回顾青铜器兴衰的历史,我们看到的不仅是一部材料更替史,更是一部社会进化史。每一种材料都有自己的时代,当社会条件发生变化时,材料的更替就成为必然。

青铜器的衰落,从根本上说是因为它已经不能适应社会发展的需要。在那个战争频繁、生产发展的时代,社会需要的是能够大规模生产、性能优越的材料。铁器正好满足了这些要求,自然就成为时代的选择。

当我们理解了这个过程,就会明白:没有永恒的材质,只有不断进步的时代。青铜器退出日常使用的舞台,不是因为它不够优秀,而是因为社会发展需要更高效、更实用的材料。这正是人类文明不断向前发展的生动体现。

历史的车轮永远向前,每一个时代都有属于自己的材料革命。