“最近总觉得胃不舒服,吃点药好点,但总反复,会不会拖出大问题啊?”

相信不少人都有过类似的困扰,身体某个部位反复发炎,总想着“忍忍就过去了”,却不知道,有些炎症如果长期不处理,可能悄悄埋下癌症的隐患。

一、炎症是癌症的祸根吗?

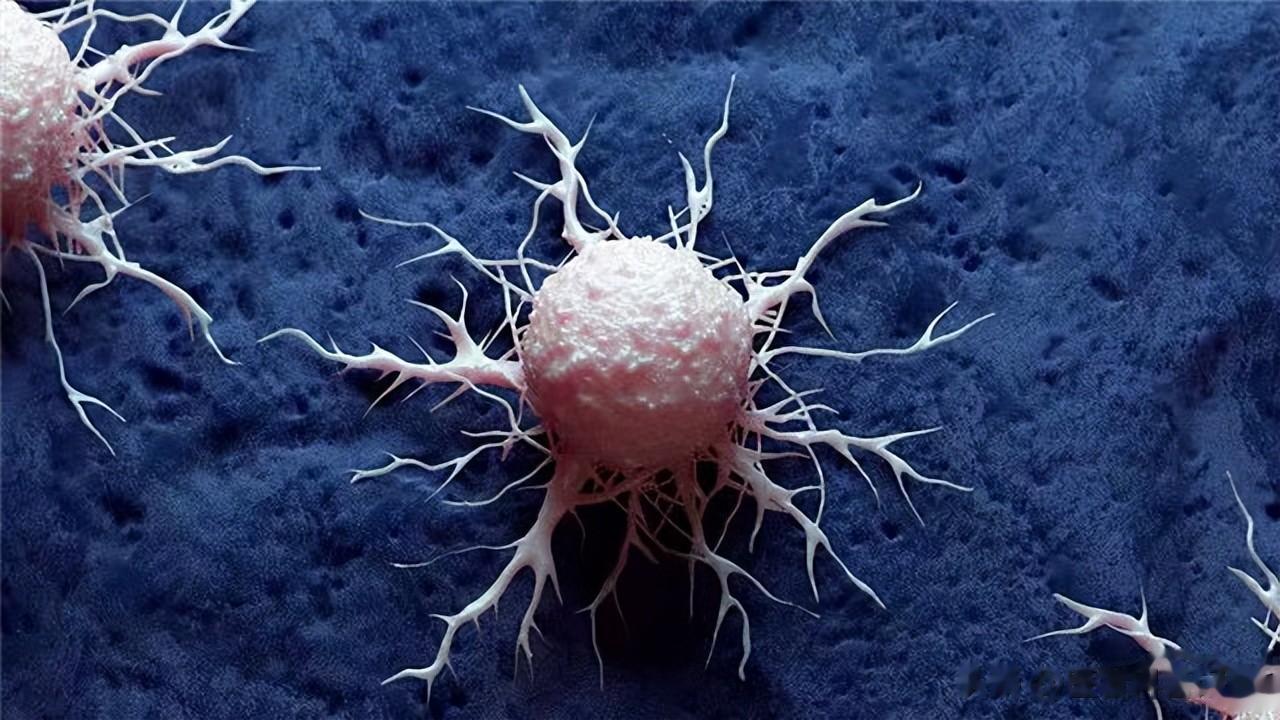

一、炎症是癌症的祸根吗?炎症,本质上是一场身体抵御外界侵害的“防御战”。诸如细菌、病毒的侵扰,或是身体遭受的损伤,都会触发这场捍卫健康的战斗。当手指被划破,伤口周围会发红、肿胀、发热,这是白细胞在集中“火力”消灭细菌。

感冒之际,常伴有喉咙疼痛、体温升高之症。其实,这乃是身体采取的防御举措,通过提升体温来抑制病毒的复制,以此抵御外邪的侵袭。这种急性炎症,恰似身体奏响的“自我保护”序曲。免疫系统迅速响应、果断出击,通常在短短几天至几周内,炎症便会悄然消退,展现出机体强大的自愈之力。

问题的症结在于慢性炎症。一旦刺激持续,像长期受感染、反复遭损伤或是免疫系统失调等情况出现,炎症便会陷入“持久战”的泥沼。免疫细胞会不断释放炎性因子,这些因子原本是为了修复损伤,但长期过量,反而会误伤正常细胞,导致细胞DNA突变,甚至激活癌基因,让原本健康的细胞走上恶化。

世界卫生组织(WHO)旗下的国际癌症研究机构(IARC)早有明确论断:在全球范围内,约六分之一的癌症与慢性炎症存在关联。这可不是危言耸听,从全球数据来看,IARC统计显示,约20%的癌症,包括肝癌、胃癌、宫颈癌等)与慢性感染或炎症直接相关。

在中国,国家癌症中心2022年报告指出,我国肝癌患者中,几乎一大半人群是有乙肝或者其他肝性疾病,可以说肝脏部位的慢性炎症是导致肝脏部位癌变的重要诱因。而胃部癌症患者,也有六成人群被查出曾经发生过胃部慢性炎症,或者是存在胃部细菌感染现象,而此细菌又与慢性胃炎、胃溃疡关联密切,是不可小觑的健康隐患。

机制研究也进一步证实了炎症与癌症的关联,动物实验发现,长期注射炎性因子的小鼠,肿瘤发生率比对照组高3 - 5倍。人体细胞研究也表明,慢性炎症环境会加速细胞异常增殖,就像给癌细胞的生长提供了营养,尤其是三种炎症,更容易发展为癌症,我们需要格外注意!

二、发现这3种高危炎症,不要拖!

二、发现这3种高危炎症,不要拖!第一种:慢性肝炎

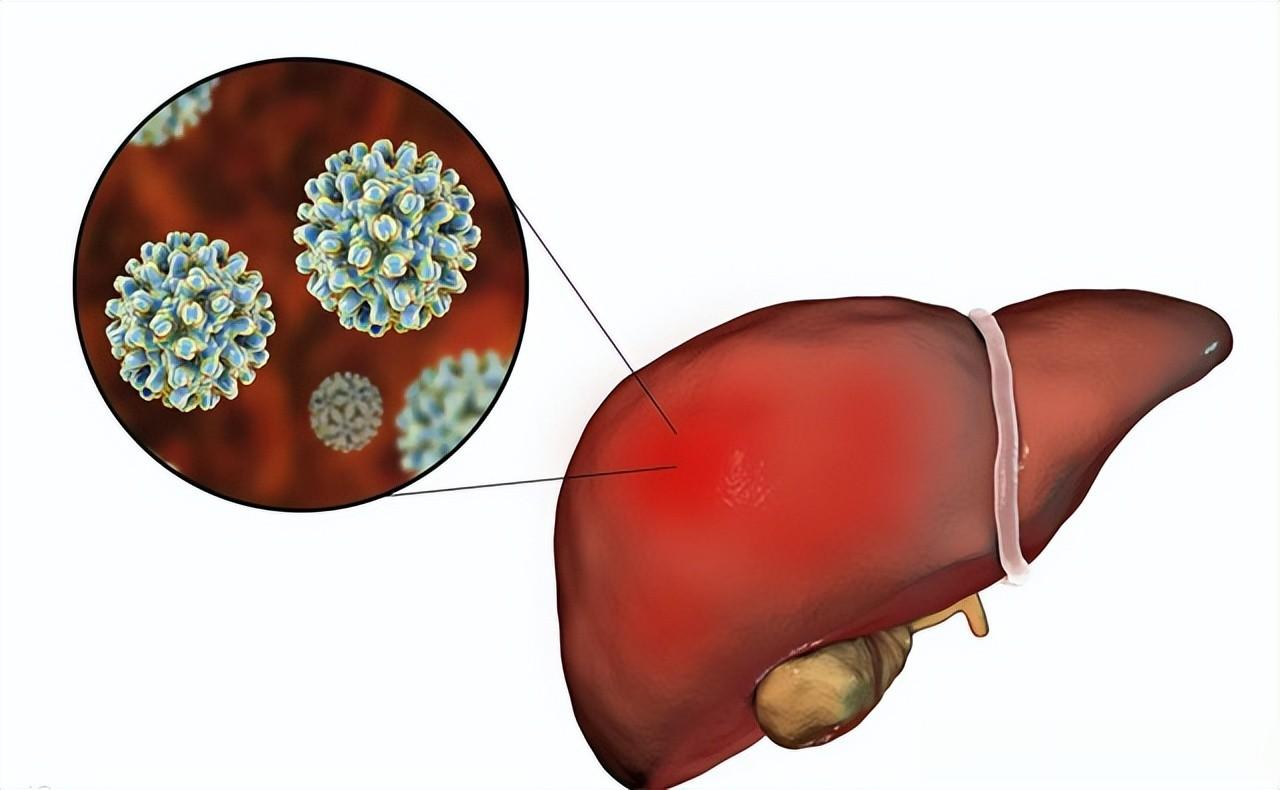

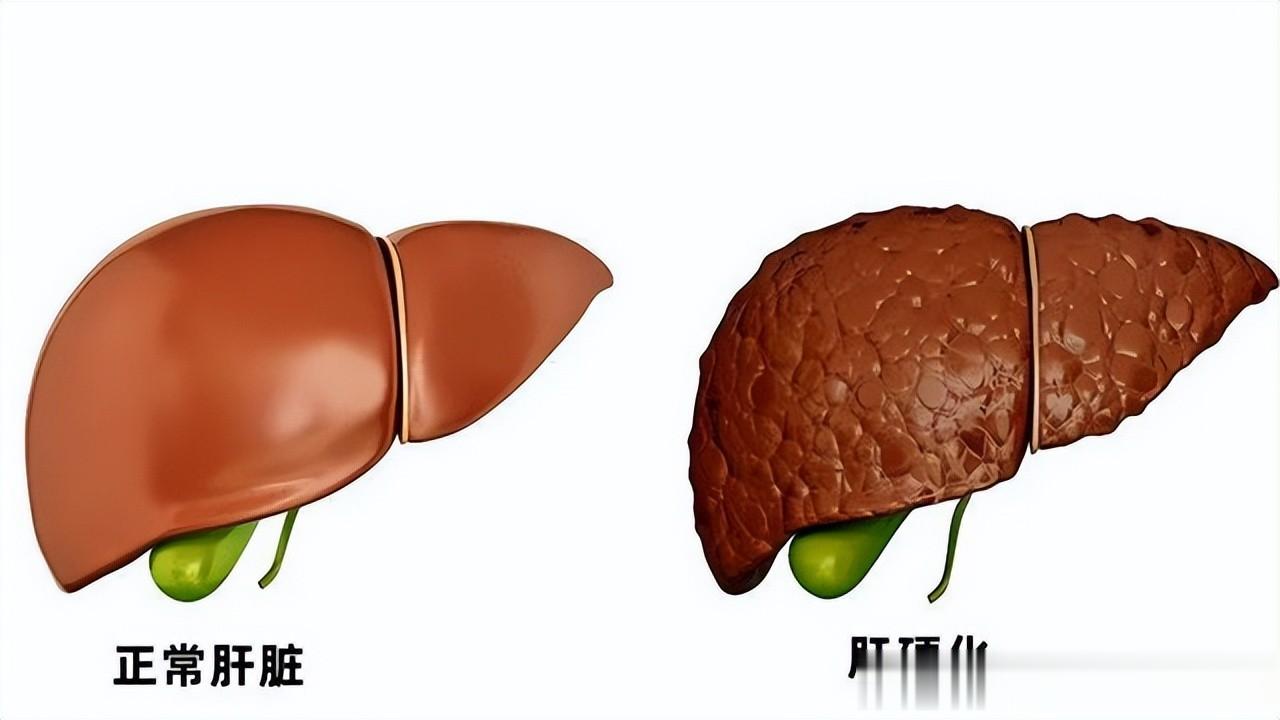

肝脏是身体的解毒器官,但也是最容易受伤的器官之一。乙肝或是丙肝病毒感染后,不加以控制,长期就可能导致慢性炎症反应,此时肝脏细胞反复被病毒破坏、再生,免疫系统持续攻击受损细胞,导致炎症长期存在。肝脏细胞不断受损又试图修复,但长期的战斗让肝脏不堪重负。

慢性乙肝患者中不加以控制,任其发展,那么可能会发生肝脏硬化现象,而这种病理硬化现象又有可能发展为肝脏癌症。在我国肝癌患者群体中,乙肝病毒携带者所占比例颇为惊人,高达八成以上。这一数据凸显了乙肝病毒与肝癌之间不容忽视的关联。丙肝患者如果未治疗,约20%会在20年内发展为肝硬化,肝硬化患者肝癌风险是普通人的170倍。

应对慢性肝炎,我们定期监测病毒数量是非常有必要的,如果已经感染了肝脏方面的病毒,我们还需要定期监测病毒的活性,如果检查出机体内的病毒比较活跃,我们需在医生指导下进行相关抗病毒治疗,帮助我们有效控制病毒的活性,同时减少炎症反应。

同时要避免饮酒,也不能自己乱用药物,也不要相信一些偏方,滥用药物,这些都会加重肝脏负担,让肝脏这个解毒功能更加疲惫。

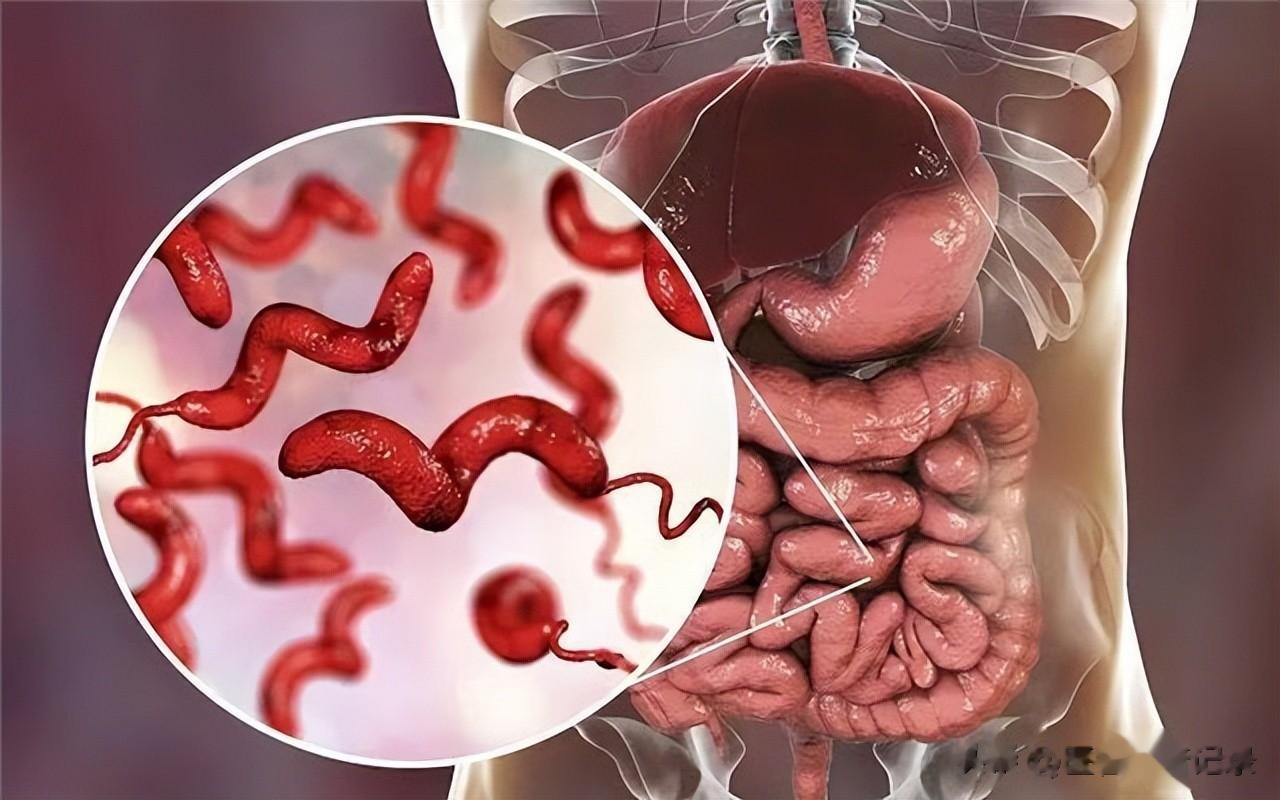

第二种:慢性胃炎伴幽门螺杆菌感染

幽门螺杆菌,堪称“胃酸勇士”,是迄今所知唯一能于胃酸环境中存活的细菌。其感染范围惊人,全球约半数人口都在它的“侵袭”之下。它如同狡黠的“挖掘者”,于胃黏膜之上悄然“凿洞”,致使胃黏膜的防御屏障受损,进而诱发慢性胃炎,危害胃部健康。更可怕的是,我们不及时控制,该疾病会发展为萎缩性慢性胃炎,这就离癌变又近了一步!

感染幽门螺杆菌本身就是胃部癌变的高危因素,但是不用太过忧心,如果我们成功完全治愈幽门螺杆菌,那么胃部癌变风险会大大的降低。研究显示,这一举措可使胃癌风险下降幅度介于34%至53%之间。在我国的胃癌患者群体里,幽门螺杆菌感染情况较为普遍。经相关数据显示,约百分之六十的患者存在该菌感染。

发现和处理幽门螺杆菌,40岁以上人群,或长期有上腹不适、反酸、口臭者,建议做碳13/碳14呼气试验查Hp。如果结果呈阳性,需进行“四联疗法”(2种抗生素 + 1种质子泵抑制剂 + 1种铋剂),疗程10 - 14天,根除率超90%。治疗告一段落后,务必进行复查。

此举旨在确保细菌被全面、彻底地清除,以防病情反复,保障身体恢复至健康无虞之态。同时,要避免共用餐具、口对口喂食,减少交叉感染,有效切断了传播的途径。

第三种:慢性溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎作为一种自身免疫性病症,肠道黏膜屡遭溃疡与出血之扰,致使炎症迁延不愈,逐渐演变成慢性炎症状态,给患者健康带来诸多隐患。长期遭受炎症侵扰,肠道细胞易出现异常增殖现象。

这种异常变化犹如埋下隐患,会显著提升结直肠癌的发病风险,需引起人们足够重视。这就像肠道里进行着一场没有尽头的“修复战争”,肠道细胞在反复受损和修复中逐渐失去控制。

更重要的是我国发病率呈上升趋势,不过早期规范治疗可使癌变风险降低。若有人长期遭受腹泻、便血、腹痛之苦,切不可掉以轻心,我们建议及时去筛查相关危险因素。确诊者需在医生指导下使用氨基水杨酸制剂、免疫抑制剂或生物制剂控制炎症。定期进行肠镜复查至关重要。

肠道状况复杂多变,定期复查可敏锐捕捉肠道动态。一旦察觉异常增生迹象,便能及时妥善处理,将隐患扼杀于萌芽,守护肠道健康。同时,要避免高脂、低纤维饮食,多吃蔬菜、全谷物,保持肠道健康。除了这三种高危炎症,其他炎症我们也要积极预防。

三、日常生活中如何抗炎?

三、日常生活中如何抗炎?炎症的可怕之处就在于它的“隐蔽性”。很多人觉得“忍忍就过去了”,等到出现明显症状时,往往已经到了癌症中晚期。把炎症扼杀在摇篮里,定期体检是关键。诸多慢性炎症在早期往往毫无征兆,即便有症状也较为轻微。正因如此,它们极易被人们所忽视,待察觉时或许已造成更严重的健康隐患。

定期体检堪称察觉炎症的“首道防线”。它宛如敏锐的哨兵,能在炎症初萌之际便有所警觉,为我们及时干预、守护健康奠定基础。40岁以上人群,可以两三年检查一次肠镜,但是有家族史的人群我们建议提高检查频率。

若长期受消化道症状困扰,切不可掉以轻心。建议尽早进行碳13或碳14呼气试验,以此精准检测幽门螺杆菌,做到早发现、早干预,呵护肠胃健康。这些检查就像给身体做一次“全面体检”,能及时发现隐藏的炎症问题。

规范治疗也不容忽视。有些人觉得“抗生素伤身体”“中药能根治”,于是拒绝正规治疗,转而用偏方、保健品。但事实是,慢性炎症需要长期、规范的管理。比如,幽门螺杆菌必须用抗生素根除,乙肝需要抗病毒药物抑制病毒复制,溃疡性结肠炎需要免疫调节治疗。盲目拒绝药物,只会让炎症持续,增加癌变风险。

饮食方面,要少吃高糖、高脂、加工食品,这些食物会促进炎性因子释放,就像给炎症“火上浇油”,多吃富含抗氧化剂的食物,如深色蔬菜、浆果、坚果,它们能中和自由基,减少炎症。运动至关重要。每周进行150分钟的中等强度运动,像快走、游泳这类,可降低体内炎性因子水平,焕发身体活力,使机体维持良好状态。

睡眠方面,长期熬夜会升高皮质醇,促进炎症,保证7 - 8小时睡眠,有助于免疫系统修复,就像给身体充了一次电。戒烟限酒同样关键,烟草中的有害物质会直接损伤黏膜,酒精会加重肝脏负担,两者都是炎症的“帮凶”,远离它们,就是给身体减负。

别等炎症变成癌症才后悔,别用“拖延”赌自己的健康。身体发出的每一个信号,我们都需要关注,每一次体检、每一次规范治疗、每一次健康生活的选择,都是为我们的健康上保险。

文献参考:[1]《从炎症到癌症只有两三步!给身体“抗炎”,做好这3点!》.健康时报.2024-09-24.

[2]《医生提醒:从炎症到癌症,可能只有两三步!》 .科普中国.2022-05-23.