在神经外科领域,脑脊液疾病尤其是复杂性脑积水的治疗,始终是对外科技术与团队经验的极致考验。2025年7月,一位来自河北承德市的54岁男性患者王先生,带着一根植入体内长达31年的脑室腹腔分流管,步入了北京航空总医院肖庆教授的门诊。他的故事,不仅是一段跨越三十年的疾病抗争史,更是中国软性神经内镜技术在脑脊液病治疗领域发展的生动注脚。

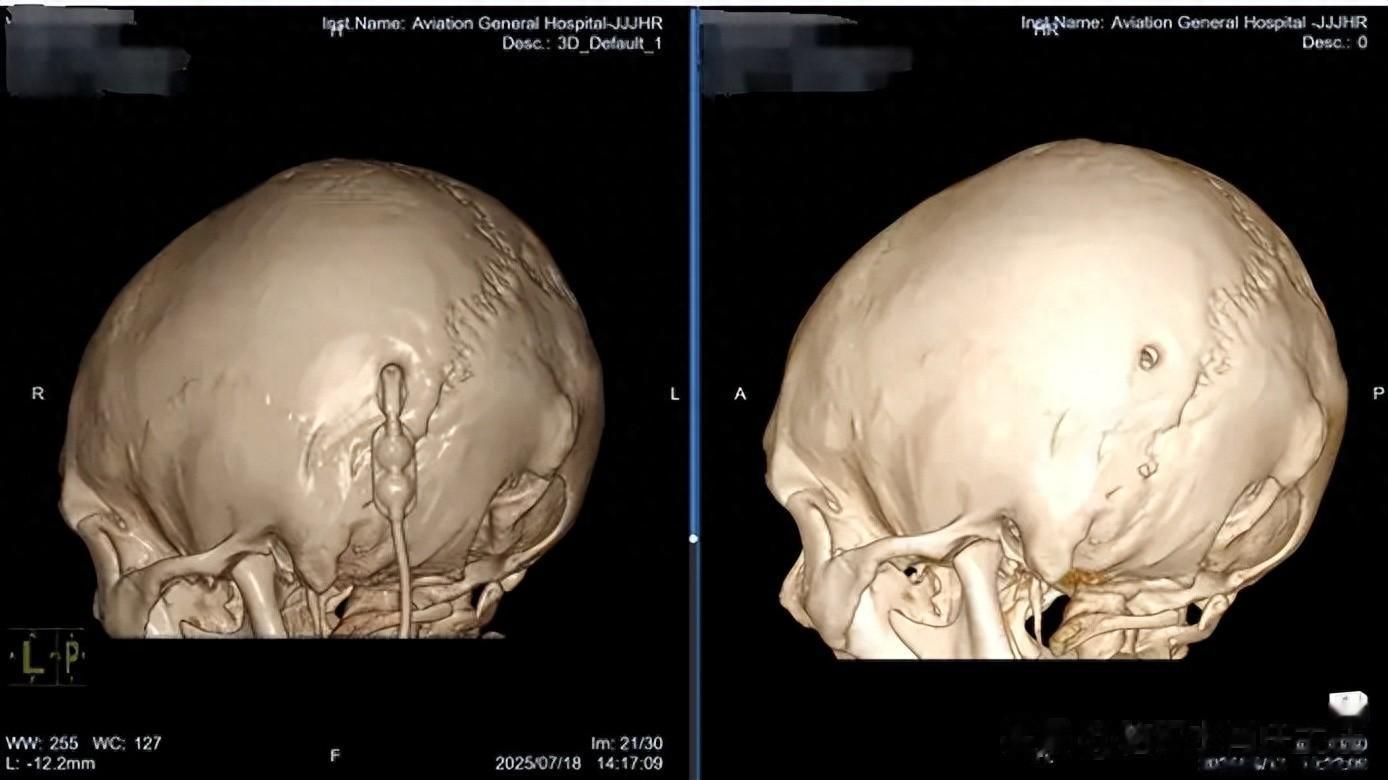

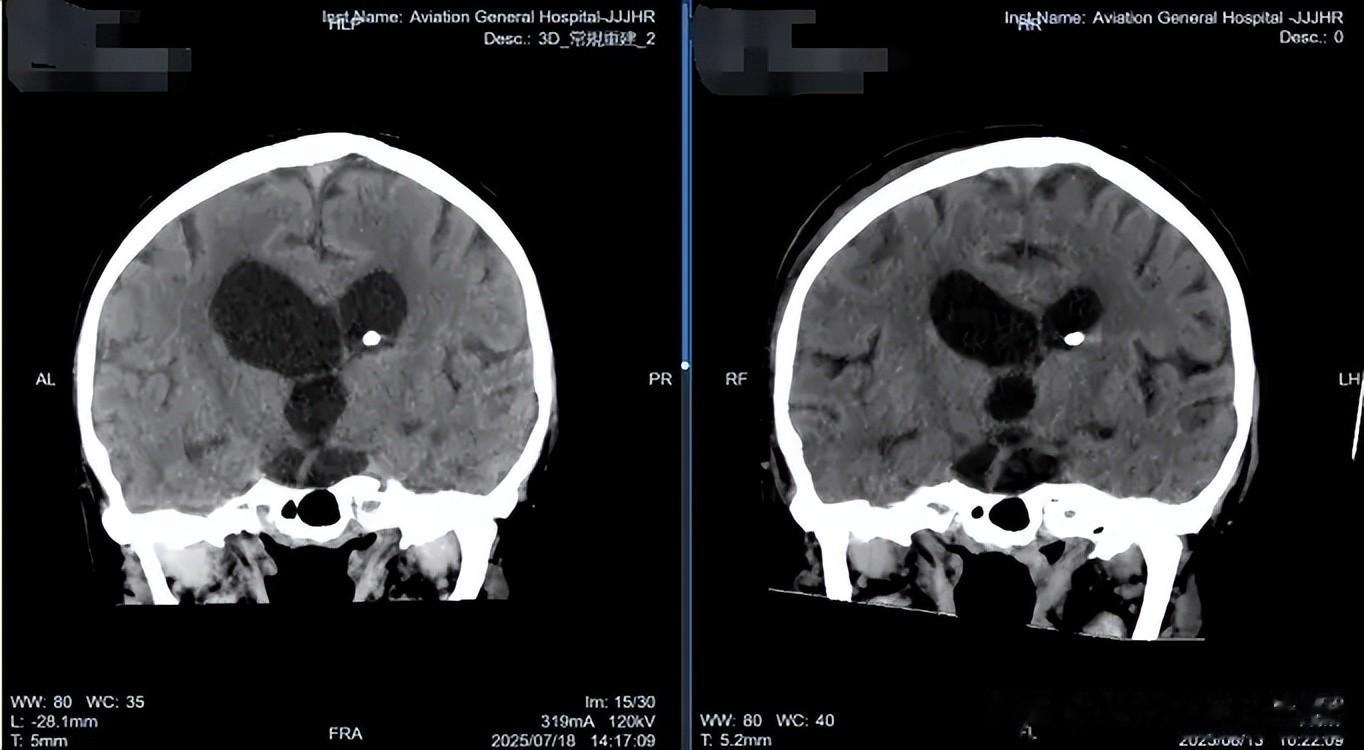

软性神经内镜术前术后对比

病例回溯:漫长的等待与技术的曙光

2025 年 7 月 中旬,来自河北的王先生带着满心的期待与不安踏入了医院的大门。31 年前,他因头痛、呕吐被诊断为脑积水,经历了脑室外引流、枕部开颅造瘘等一系列手术,最终植入了不可调压的进口分流管。多年来,这根分流管虽在初期一定程度上缓解了他的症状,但始终如影随形地影响着他的生活。3 个月前,头晕、走路不稳、头痛等症状再次袭来,经过多方求医,他最终在医生的推荐下到航空总医院找到了肖庆教授。

王先生带来的外院头颅 CT、MRI 、腰穿等检查化验结果显示,王先生的脑室系统存在诸多问题:脑积水、脑脊液分流状态、孤立性第四脑室、脑室粘连、局限性颅内压增高、脑干受压、脑脊液异常等,此外,还伴有胃术后、喉术后、电解质紊乱、高纤维蛋白原血症等情况。面对如此复杂的病情,肖庆教授凭借丰富的经验,迅速制定了周密的手术方案,并指出:此类长期分流术后并发症的处理极为棘手:颅内多发性粘连、孤立脑室形成、分流管纤维包裹及潜在感染风险,传统开颅手术创伤大、效果不确定。而软性神经内镜技术,以其灵活、微创、直视化的特点,成为突破此类难题的关键。

软性神经内镜术前术后对比

技术实现:内镜下的脑脊液空间重建

于既定手术日,肖庆教授团队为王先生施行了“神经内镜检查术+透明隔造瘘术+三脑室底造瘘术+分流管取出术+脑室腹壁外引流术”。手术全程在软性内镜引导下进行,步骤精准而清晰:经过直径不到1cm骨孔,软性神经内镜如同一位灵巧的探险者,穿梭于脑室之间,清晰地呈现出了脑室内的细微结构:脑脊液清亮,脑室壁苍白,微小血管显影不清,透明隔明显左偏,室间孔膜性封闭,三脑室底下疝,导水管欠通畅。肖庆教授凭借精湛的技术,利用球囊导管对室间孔、三脑室底、liliequist 膜等关键部位进行扩张成型,成功打通了脑脊液的正常循环通道。手术过程中,脑脊液的每一次搏动都仿佛在诉说着生命的顽强与希望,而肖庆教授团队的每一步精准操作,都在为王先生的康复铺就坚实的基石。

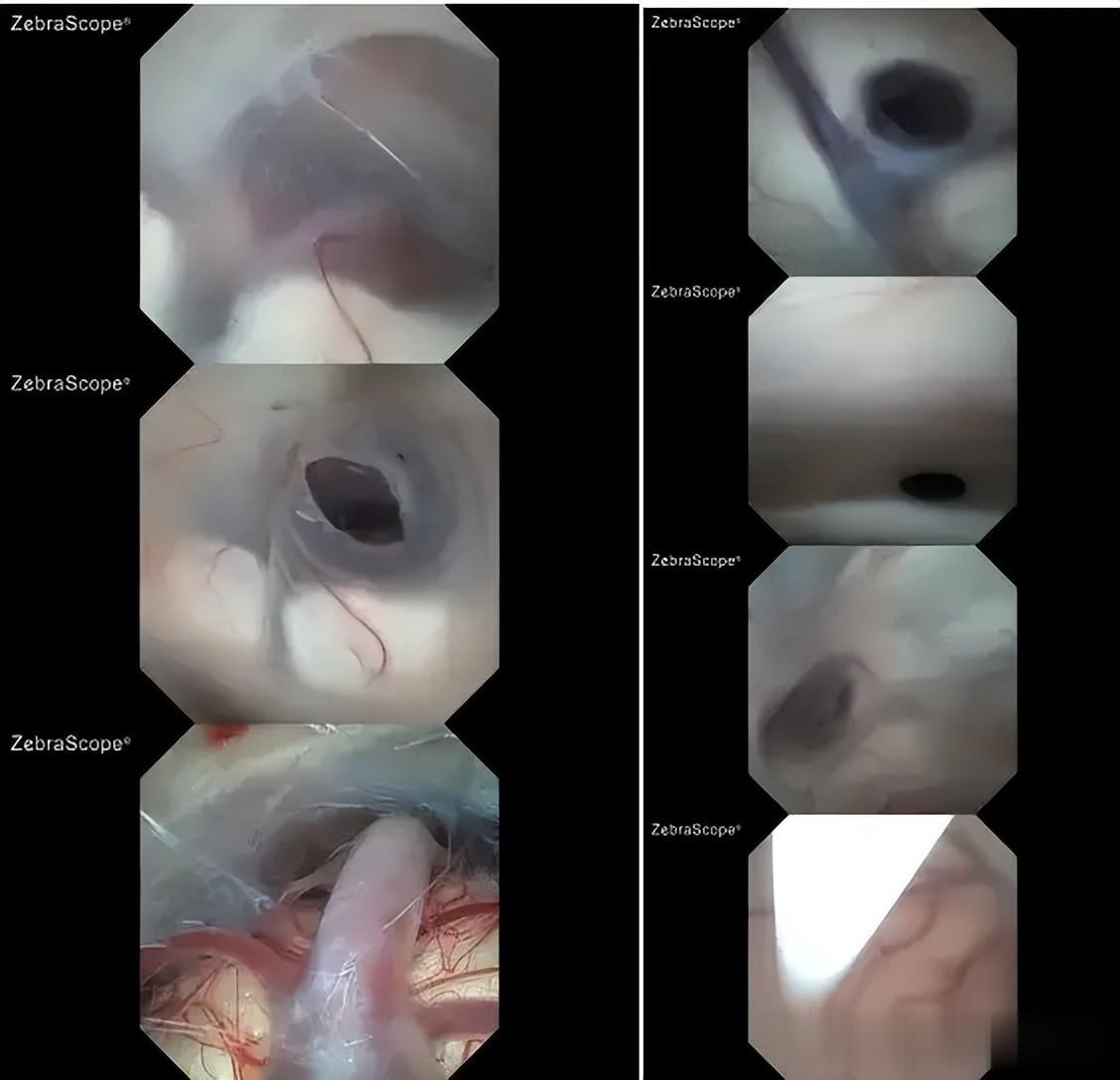

软性神经内镜手术观

术后康复:从卧床至独立行走的31天

术后,王先生的脑脊液 NGS 检验提示大肠埃希菌感染,肖庆教授团队迅速调整抗炎治疗方案,同时密切监测脑脊液情况,逐步抬高、关闭外引流。在医护人员的精心照料下,王先生的病情稳步好转,头晕、头痛症状完全消失,四肢活动自如,未遗留任何神经功能缺损。复查CT显示脑室系统较前缩小,脑脊液循环恢复稳定。随后,肖庆教授团队成功为王先生行脑室分流管去除术,历经31天的精心治疗与康复,王先生终于摆脱了牵制他大半生的分流管。

该手术完美体现了肖庆教授所倡导的 “解剖恢复、动力学重建、功能保护”三位一体的治疗理念,其技术细节与策略选择在当前医疗舞台中仍独具一格,遥遥领先。

软性神经内镜术前术后对比

学术支撑:软性内镜技术的中国贡献

肖庆教授作为我国神经内镜技术的开拓者之一,其团队在脑室镜治疗脑积水和脑脊液病方面积累了丰富经验,并多次发表于《Neurosurgical Review》《中华神经外科杂志》等权威期刊。本研究团队此前曾指出:“软性内镜可在一期手术中实现多隔间沟通、粘连松解和造瘘成型,尤其适用于长期分流术后并发症、多脑室隔离或纤维粘连严重的复杂病例。”

软性神经内镜术前术后对比

结语:内镜微创时代的脑脊液外科

该例手术不仅是对31年分流管拔除的技术挑战,更是对软性内镜在脑脊液病治疗中核心价值的实证:“微创、全景、灵活、可控”。肖庆教授团队凭借深厚的技术积累与敏锐的病理洞察,将软性神经内镜的应用推向新的高度。

我们坚信,随着技术工具的不断进步和治疗理念的持续创新,软性神经内镜必将成为脑脊液疾病外科治疗的主流选择,为更多长期受困于分流系统并发症的患者带来重生之机。

“技术之本,在于解人之痛;医学之极,在于予人希望。”—— 肖庆教授团队