4岁的儿子小豆确诊自闭症10个月后,小豆妈妈也得到了相同的诊断。

那一刻,她近三十年来生命中所有紧绷的、卡壳的、与世界格格不入的瞬间,突然就有了答案。也正是在这一刻,她真正拿到了通往儿子内心世界的密钥。

他因写错一个字而全线崩溃,是因为固有的秩序被打破;他在嘈杂环境中捂住耳朵,是感官承受了真实的冲击;就连他在弟弟受伤时发出的笑声,也并非冷漠,而是他正在用自己的方式处理眼前的信息。

从此,她不再勉强孩子挤进一个标准化的“正常”框架里,而是成为他的翻译官,用自己成年自闭症者的经历,一起重新认识这个复杂又单纯的世界。

图 文 | 小豆妈妈

编辑 | Zoey_hmm

原来儿子自闭症的源头是我

2019年秋天,儿子小豆出生,新生儿发育评分满分,是家族里万众瞩目的第一个孩子。

直到4岁,他被确诊为自闭症谱系障碍(ASD)和注意力缺陷多动障碍(ADHD)。

小豆确诊后,我的世界一度灰暗。确诊后第2个月,状态跌入谷底的我,在家人催促下走进了精神心理科。

当时,小豆弟弟刚出生9个月,我还在哺乳期,医生没开药,而是为我安排了心理治疗。

治疗8周后,在我的坚持下,一位有资质的医生为我做了评估。结果出人意料:我也是ASD。原来,小豆的谱系特质,源头是我。

倒推回我的童年,迹象早已清晰。据家人说我1岁就能口齿清晰地表达,出口成句——这其实是阿斯伯格综合征的一个典型特征。

我的进食行为非常刻板:只吃熟悉的食物,不尝试新花样,没有合胃口的宁可饿着。家里钟点工做饭,每周食谱几乎雷打不动。

我的生活轨迹也像设定好的程序:每天起床、上班、下班的时间,走路的路线,都极其规律。

手机里一款消消乐游戏,从2014年玩到现在,通关两千多级。

我的思维同样守旧,抗拒新事物,至今没有抖音,不刷短视频,固执地保持着文字阅读的习惯。

社交方面,我有一群知心好友。每年端午寄杨梅、秋天寄橙子,是雷打不动的固定事项。我也因此收到无数回礼,被朋友们真心对待。

但这并不掩盖我的社交障碍:网络上的我远比现实中自如。现实聚会里,我常不知如何搭话,听不懂暗示和玩笑。

别人寒暄,我误以为是正式聊天,拉着聊个不停。有人向我倾诉,我无法给出情感安慰,只会分析问题、提供建议,往往气到对方而不自知。

我庆幸网络聊天的发达,让我能维系老友,甚至我的丈夫,也是网恋认识的。

然而庆幸的是,当我也拿到“谱系”的诊断书时,一把理解儿子的钥匙,悄然落在了我手里。

渐渐读懂了儿子

我记得邹小兵教授说过,“有一批成年ASD,能理解那些没有语言的ASD儿童。”我觉得那就是我。

确诊后,我发现自己更能读懂小豆了。

我理解他为什么写错一个字就全盘崩溃,因为秩序被打乱的感觉,我感同身受。

我理解他在球场听见哨声就捂耳朵发抖,那种声音的刺激对我也是感官过载。

我理解他挑食,因为我和他有着同样的进食刻板。

我也理解他看电视忍不住剧透、大人说话爱插嘴,因为他内心从不认为自己是个小孩,认为自己有资格站在成人立场发言——这种“自我认知”与“实际能力”的错位,贯穿了我的成长。

更重要的是,我理解他处理感情的方式。

谱系孩子常被认为缺乏共情,难以换位思考,无法在社交中给出得体反应。

今年初,小豆弟弟受伤流血,小豆却哈哈大笑。一向稳重的豆爸瞬间暴怒,质问他:“弟弟都受伤了!你怎么还笑得出来!”

作为他的妈妈,一个成人ASD,我清楚:这是小豆最真实的反应。

他不是幸灾乐祸,是觉得弟弟的模样滑稽,且对危险预判不足,无法瞬间理解受伤和疼痛的联系,因而表现不出伤心。

他并非不关心弟弟,只是大脑处理社交情感信息的方式不同。在那个场景下,恰当的安慰需要后天学习和练习。

事后,我安慰了小豆,没有责骂,反而替豆爸道了歉,并向他解释:别人受伤时,我们该先观察、找大人、给予安慰。

我告诉他,我知道受伤的过程可能滑稽,但在那个场合,不该笑。

小豆听懂了。大约3天后,我在浴室摔倒,爬出来的模样很狼狈。小豆没有笑,他第一时间喊来爸爸,并对我说了一句:“妈妈我好心疼啊!”

尽管那句话听起来毫无波澜,却证明他已明白,在“别人受伤”时,应该做什么反应。

我越来越发现,他复刻了小时候的我:那种与年龄不符的、强烈的“成人感”。

小时候长辈聊天,我会自然发表意见,父母总说“大人说话小孩别插嘴”。但在我认知里,这不是插嘴,是作为平等个体参与对话。我深信自己有交流的资格。

小豆完美复刻了这一点。他常在我和豆爸聊天时,用从我们这儿学来的、看似成熟的句式,带着充满稚气的想法加入。每当这时,我就很想笑。

我完全懂得,在他的内心世界,他从不认为自己是个该被排除在对话外的小孩,他坚信自己拥有和爸妈同等的能力与话语权。这不是不尊重,而是他认知里的平等。

所以,当我对他说“出门别远离爸爸妈妈,不然会被坏人抓走”,他会非常认真地回答:“那我可以打他呀!”

我解释“你打不过的”,他会立刻亮出薄薄的肌肉,自信满满地反驳:“但是我会拳击我力气很大啊!”

这种基于有限认知、却逻辑自洽的解决方案,让人啼笑皆非,又舍不得打击他那份珍贵的自信。

不再强迫他“变正常”

基于对小豆的理解,我和豆爸达成了统一战线:不再强迫他“正常”,而是尽力为他构建一个“理解”的环境。

这套“统一战线”的策略,化作了日常中一个个具体的支持,而这个过程,也是我们不断打破自身偏见、学习真正接纳的过程。

一个典型的例子是关于条纹衫。小豆曾有一种强烈的执念,酷爱穿条纹衣服,每次去MUJI都要买同一款式的七个颜色,理由是“要当彩虹宝宝”。

最初,我和豆爸内心是反对的。我们潜意识里害怕,这种“同一个款式不同颜色”的穿法太惹眼,会让人一眼看出他的“不同”,这其实是我们自己“怕丢脸”的心态在作祟。

后来,在医生的点拨下,我们才幡然醒悟: 我们因为恐惧“自闭症”的标签,正在否定孩子最单纯的喜好。他无法理解我们复杂的担忧,在他眼里,这只会变成:“我喜欢的东西,为什么爸爸妈妈要生气?是不是我又做错了?”

想通这一点后,包容就变得顺理成章。

每天都穿条纹又如何?既然他喜欢,那我们就陪他一起。从那时起,豆爸下班后会换上条纹家居服,和他做“条纹父子”,周末我们更是全家条纹装出街。看到他无比欢喜的样子,我们才知道自己曾经的想法多么狭隘。

更让我们惊喜的是,在得到了充分的满足和归属感后,不知从哪一天起,他不再执着于条纹衫了。

他开始热衷于和爸爸穿同色系的衣服,或者要和妈妈、弟弟的穿搭呼应。这场“条纹衫风波”,无形中极大地增强了他的家庭归属感和安全感。

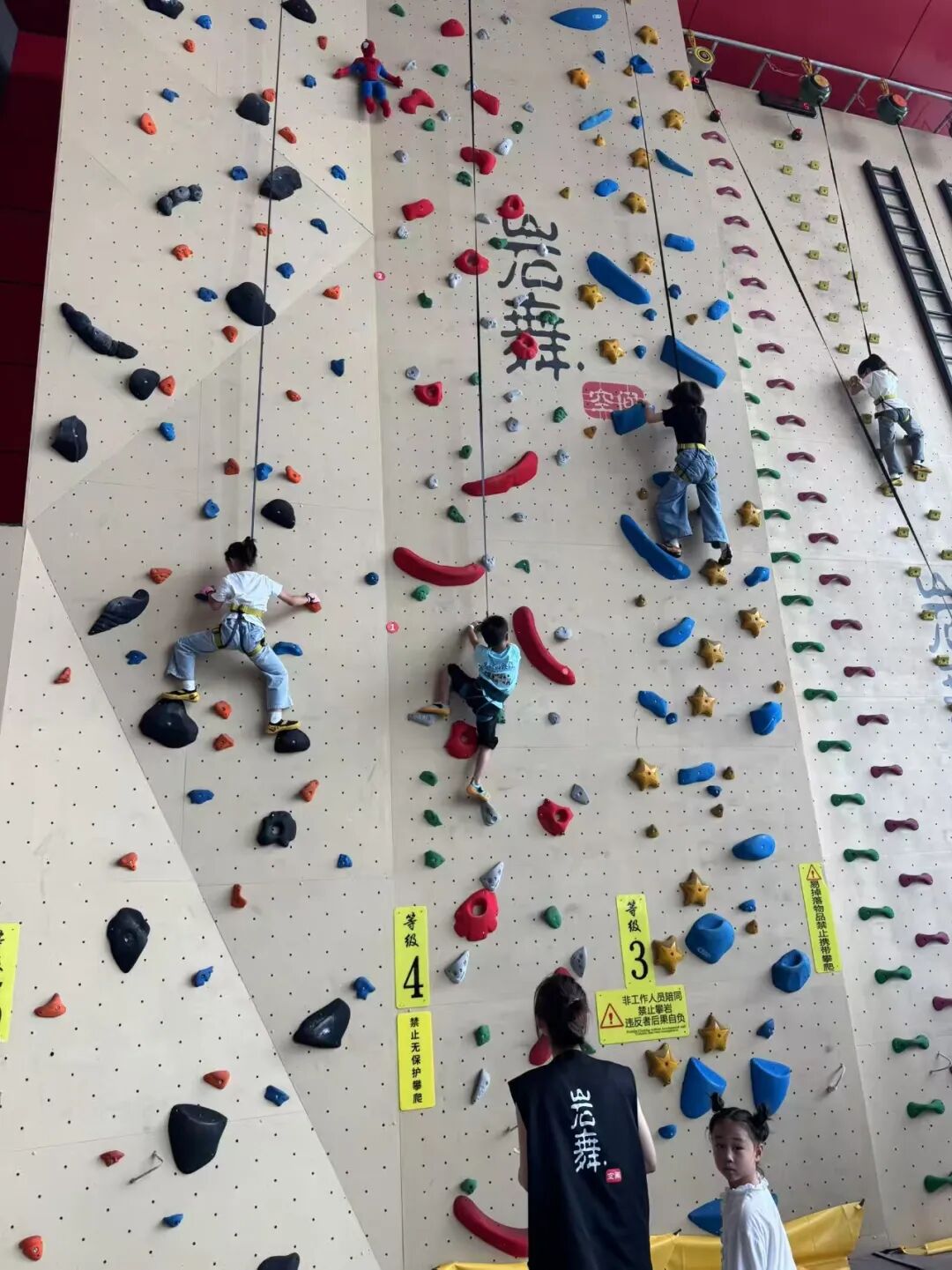

他的ADHD症状不轻,我们着重运动干预,为大脑发育做准备,同步进行社交干预。‘’

这两年,他进步巨大:不再冲马路,爬高减少,找到了热爱的运动,交了运动好友,学会不当面评价别人,得体地说你好再见,能独自购买简单物品,抽血时主动伸手忍痛,甚至可以单独下楼去小区超市买醋买酱油。

他的自信心随之增长。最值得骄傲的是:5岁10个月时,他独自坐飞机从外婆家回上海,是那趟航班最小的无陪伴儿童。空乘后来告诉我,他是同机5个孩子里最听话、最守规则的一个。

未来很长,挑战仍在。但他是个开朗的孩子。我经历过痛苦的青春期,所以我知道该如何帮助他,保护他内心那份纯洁和开朗。

我完全接纳他作为一个不一样的孩子,也接受他未来或许平凡。学业可以放下,身心健康必须抓起。

因为我自己就是这样走过来的。现在,我要牵着他的手再走一遍。这次,我会带他避过我走过的坑,绕过我遇过的坎。雨天和他一起撑伞,晴天和他一起晒太阳。

我相信,终点,一定会是阳光明媚。

![“小时候跟长大后的区别,你知道么”[笑着哭][笑着哭]](http://image.uczzd.cn/9488434362584988818.jpg?id=0)