突发疾病,慕名求医

2025年7月伊始,19岁的妮娜在家中突然出现头痛、头晕、恶心、呕吐等症状,起初以为是中暑,试图通过休息改善身体上的不适。短短几天小妮娜并发视物重影,视力下降,引起父母的重视,在当地医院检查发现幕上脑室系统扩张,头颅MR可疑导水管占位梗阻。妮娜的父母不敢大意,多方了解得知北京肖庆教授是这方面的专家,便在一个周四的下午全家人来到了航空总医院神经外四科的专家门诊。

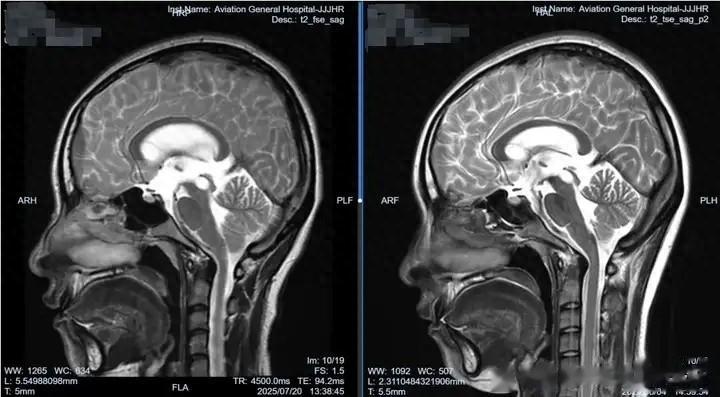

术前术后显著对比

精准诊断与微创治疗

极具经验的肖庆教授接过妮娜的影像资料很快便在心中形成了治疗的初稿。“不过导水管占位性病变导致的脑积水合并间质性脑水肿”——这样说家属很难理解,一个颅内占位,对任何家庭都是不小的打击。所以肖庆主任为了将病情解释清楚,并让一个19岁的妙龄少女充分理解并接受剃光头开颅手术,列举了既往的一些相似病例,非常耐心地分析随访这些年来的结果,让小妮娜对未来的生活充满信心。同时也向父母提出了术中各项预案。这份细心与关怀也感动了一家人,直言遇到了替患者考虑的好医生。

软镜手术观

入院后,妮娜接受了全面的术前检查,更加明确了肖庆教授的判断,传统治疗方案多需开颅或分流手术,但肖庆教授创新性采用“软性神经内镜下第三脑室底造瘘术(ETV)”。

术中,软性神经内镜进入脑室,精准探查第三脑室后部梗阻部位,可见团块状增生挤压周围组织,与脑组织无明确界限,中脑导水管梗阻明确,占位与周围结构关系紧密,凭借经验并不具备活检条件,于是找到另一条“水路”便成了接下来的手术关键,肖庆教授选择于第三脑室底基底动脉前方无明确血管处以双腔球囊穿刺,扩张瘘口直径至4mm,可见基底动脉搏动可,基底池内无明显粘连,成功建立了新的脑脊液循环通路。

术后妮娜的病症消失,复查影像学流空影证实疗效显著,脑脊液化验正常,避免了在体内植入永久性分流装置及可能面临的更多未知并发症。

专家视角:肖庆教授谈脑积水的微创诊疗策略

“导水管梗阻性脑积水的治疗核心是病因解除与生理性循环重建。”肖庆教授指出,“软性神经内镜兼具诊断与治疗价值,尤其对年轻患者,可避免分流管依赖及其远期并发症。”本例中,妮娜的病因虽无法活检,但软镜明确了梗阻性质,为后续随访方案制定提供了关键依据。肖庆教授强调,ETV术后需密切监测脑脊液动力学变化,但相比分流手术,患者远期生活质量显著提升。

软性神经内镜:技术亮点与临床优势

软性神经内镜技术在脑室疾病治疗中具有独特的优势。其直径仅有3.8mm,相当于筷子粗细,通过头部一个1cm左右的小骨孔即可进入脑室系统,对整个脑室系统包括第四脑室进行全面探查,完整评估深部病变的病因及周围结构关系。借助其结构的柔软和灵活特性,能够更好地适应脑室系统的复杂解剖结构,进入脑室后如同“灵蛇走位”,减少了对脑室壁及血管的机械损伤,也可以通过调整角度,在术中进行多维度探查和操作,便于选择最佳的瘘口位置,甚至可以向前选择终板造瘘或向后选择第三脑室-小脑上池造瘘。

这种灵活性为手术提供了更多的选择,提高了手术的精确度和成功率;软镜所具备的冲洗系统,在脑室内水环境下操作,更具有顺应性,可更彻底清除术区积血,降低发热、感染风险,缩短患者住院时间。未来,随着科学技术的迭代更新,软性神经内镜在脑室疾病治疗中将展现出更大的潜力。

结语

肖庆主任作为神经外四科主任、主任医师,是中国医师协会神经内镜软镜技术培训中心负责人。他在软性神经内镜微创手术治疗脑积水方面积累了丰富的经验,多次在国内外学术研讨会上介绍经验。肖庆主任率先将软性神经内镜微创外科技术应用到脑积水治疗领域,并将传统的脑室-腹腔分流术(VPS)进行改良与优化,使其变为极具微创性的手术操作。在他的带领下,航空总医院神经外四科依托软性神经内镜技术,已成功构建脑积水微创诊疗体系,正成为脑室病变治疗的新标准。