在汉传佛教的谱系中,禅宗以“直指人心,见性成佛”的顿悟智慧独树一帜,成为撬动普通人精神世界的“平民化法门”;而在雪域高原的藏传佛教体系里,这份“不立文字、当下觉悟”的修行路径却始终未能扎根,更未形成专属门派。这并非简单的教义取舍,而是历史选择、生计节律、政教结构与宗教体制共同作用的必然——两条路径的分野,本质是两种文明对“终极真理”与“世俗秩序”的不同回应。

一、历史先声:正统体系对顿悟火花的压制

藏传佛教的发展轨迹,从源头就注定了与禅宗的疏离。“后弘期”的藏传佛教,主动选择了一条“系统化移植印度晚期佛教”的道路:以那烂陀寺传统为核心,构建起显密圆融、阶次严谨的完整教义体系。这种对“正统性”与“完整性”的极致追求,核心目标是建立无可争议的宗教权威,为后续的社会整合埋下伏笔。

公元8世纪的“吐蕃僧诤”,成为决定性的历史节点。汉地禅僧摩诃衍那所传的“顿悟”学说,以“不依经典、不重阶次”的特质,直接冲击了新兴宗教秩序的根基——它否定了“师承传承”“经典依据”的权威,若任其传播,将瓦解藏传佛教正在构建的系统化体系。最终,渐修派被裁定为正统,这一判决远超教义之争的范畴:它确立了“必须依循经典、依赖师承”的修行铁律,从源头上扑灭了可能动摇体制的“革命性”顿悟火花,为藏传佛教的发展定下“拒斥顿悟”的历史基调。

二、生计节律:农耕效率与牧业时间的信仰适配

宗教永远无法脱离信众的日常生活而存在,修行方式必然与生计模式同频共振。汉传禅宗与藏传佛教的路径差异,首先源于农耕与牧业两种生产方式的时间性差异。

(一)汉地农耕:禅宗的“精神效率革命”

汉地精耕细作的农耕社会中,平民百姓的劳动繁重且闲暇时间高度碎片化——春种、夏耘、秋收、冬藏的节奏里,难有持续修行的完整时段。禅宗“运水搬柴,无非妙道”的智慧,恰好将修行融入日常劳作:无需专门静坐、不必钻研经文,“顿悟”理念在理论上打破了时间壁垒,为时间稀缺的普罗大众提供了一条高效、直捷的精神出路。这是一场精准契合小农经济的“精神效率革命”,让普通人在忙碌中也能触碰终极真理。

(二)藏地牧业:渐修的“时间填充信仰”

藏地传统牧业生活则呈现出完全不同的时间特质:放牧生涯漫长、孤寂且充满重复性,大片空白时间需要被有意义的行为填充。转经、念咒、磕长头、研习经论等渐修仪轨,完美适配了这种节奏——它们不依赖瞬间的灵感,而是要求持久、稳定、可重复的虔诚。对牧人而言,渐修不是负担,而是与生活节奏同频的“时间信仰”,在日复一日的重复中,完成精神世界的构建。

三、政教共生:渐修阶梯对权力秩序的维系

如果说生计模式是“外部适配”,那么政教合一的权力结构,就是藏传佛教拒斥顿悟的“核心内因”。在旧西藏,宗教地位与政治权力高度绑定,一套稳固的权力体系,必须依赖“可预期、难僭越”的晋升规则——而渐修体系,恰好成为这套规则的完美载体。

(一)渐修:宗教-政治官僚的“筛选机制”

藏传佛教宏大的经院体系、严格的“道次第”修行框架,以及漫长的学阶制度(如格西学位考核),本质是一套“宗教-政治官僚”选拔机制:

资格认证的刚性:高位者(活佛、堪布等)必须经过数十年经论研习与辩经考核,学识与资历无可争议,避免“外行掌权”;

时间缓冲的合理性:漫长修行过程自然将“年龄、阅历”与“宗教地位、政治权力”挂钩——正如世俗政治中“不能年少身居高位”,宗教体系内也绝无可能凭借一次“顿悟”跃升权力顶层;

系统稳定的保障:严密的渐修阶梯,杜绝了“天才崇拜”“神异事件”引发的权力跃迁,确保权力交接在可控轨道上运行。

(二)顿悟:对权力秩序的“根本性威胁”

禅宗的核心特质,恰恰与这套权力逻辑相悖。六祖慧能“下下人有上上智”——不识字、出身底层,却能因顿悟而成祖的范例,对论资排辈的政教体系而言是致命冲击:它否定了“资历”“学识”“出身”的权威性,若被接纳,将动摇权力体系的合法性根基。因此,藏传佛教的权力结构从本质上“排斥”顿悟,选择了能维系秩序的渐修之路。

四、密法边界:被体制收束的“速成幻象”

有人疑问:藏传佛教中宣称“即身成佛”的密法,是否是另一种“顿悟”?答案恰恰相反——密法不仅不否定渐修,更强化了渐修的核心地位。

密法被定义为一条“特殊特权通道”,其“速成”存在严苛前提:修行者必须先扎实完成显教的漫长渐修,筑牢理论与修行基础。换言之,密法的“即身成佛”不是“跳过阶梯”,而是“走完阶梯后的加冕”——它将可能的“快速觉悟”权限,牢牢收束在体制内的最高阶次,成为体系终点的荣誉,而非体系之外的自由路径。这种设定,进一步巩固了渐修的核心地位,彻底封堵了顿悟的生存空间。

沃唐卡结语:文明抉择下的两条信仰之路

汉传禅宗与藏传佛教的路径分野,从来不是“教义优劣”的判断,而是“文明结构选择”的结果:

汉地禅宗是一场“向内求索”的精神平民化运动——反权威、重效率,适配农耕社会的忙碌节奏,让普通人在瞬间超越中寻找真理;

藏传佛教是一项“向外整合”的系统化权力工程——重秩序、讲阶次,适配牧业社会的漫长节奏与政教合一的权力需求,让修行者在步步攀升中维系社会稳定。

两条路径,最终映射了两种文明在“终极真理”与“世俗秩序”之间的不同抉择:一个追求“个体的瞬间觉醒”,一个构建“群体的持续稳定”,各自在对应的土壤中长成了独特的信仰形态。

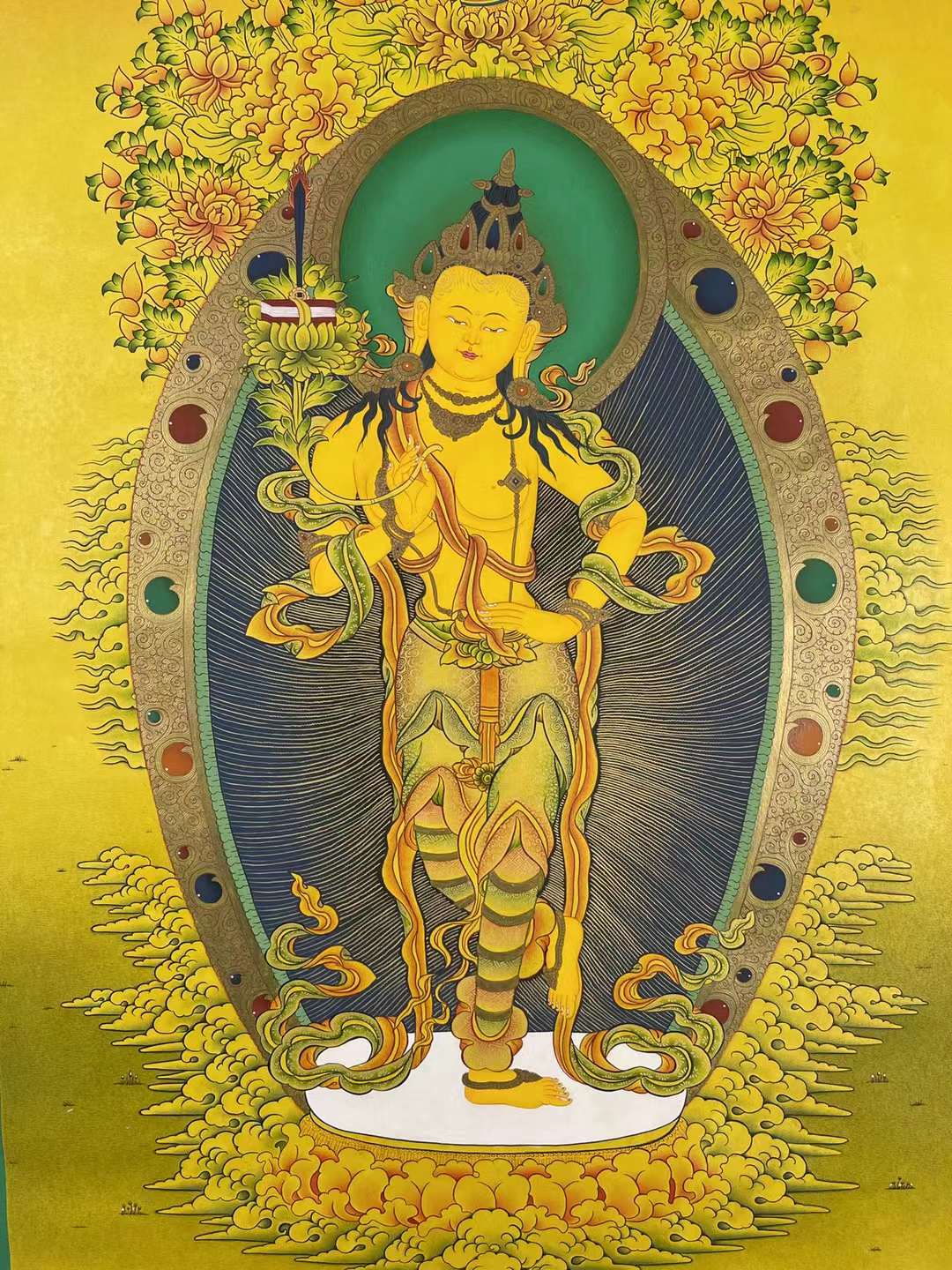

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为162-391780的文殊菩萨唐卡:

评论列表