在中国古代的历史长河中,嫡长子继承制是一项根深蒂固的继承原则,扎根于一夫一妻多妾制度之下,成为维系宗法制的核心制度之一。这一制度的起源可以追溯到商末,最终在周初得以确立。但为何要将嫡长子确定为继承者呢?

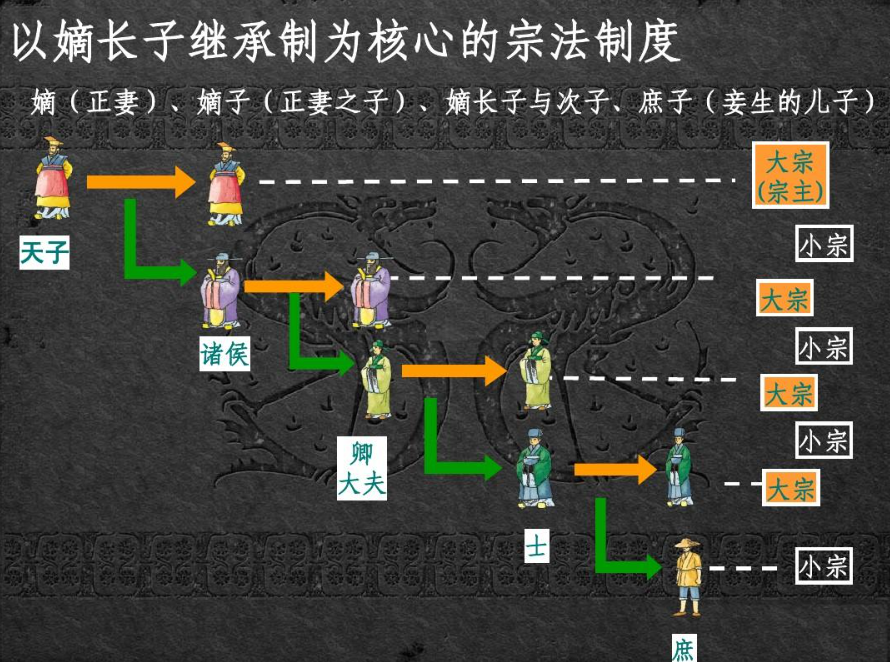

在西周时期,天子的王位由嫡长子继承,而其他庶子则被分封到全国各重要的战略要地。这样的安排可以确保周王朝世世代代的大宗地位得以延续。庶子对嫡子而言是小宗,在自己的封地内可能成为大宗,但继承者仍需是嫡长子。这一安排旨在确保王位的稳固传承,避免了因王族内部争斗而导致的动荡局面。

古代贵族阶层存在着众多妻妾,子嗣众多的情况,这就使得确定继承人成为一项重大难题。如果没有统一的规定,将会导致内乱,甚至威胁家族的发展和稳定。考虑到这一点,以嫡长子继承制为核心的宗法制度应运而生。通过将家主正妻的第一个儿子立为继承人,最大程度地确保了权力的平稳过渡,并提高了家族的凝聚力。

嫡子是家族中身份最尊贵的存在,因为正妻是明媒正娶的,而妾则只是被抬进家中的,实际上还是妾。正妻和妾之间的关系是主仆关系,因此正妻所生的儿子地位自然更尊贵。在嫡子中选择嫡长子可以避免继承权的争夺,保持家族的稳定和和谐。

这一制度延续了三千多年,在清朝时期虽然皇室实行了秘密立储制,但在皇室之外,嫡长子继承制依然得到了贯彻。如果这一制度崩溃,必然会带来动荡,因此历朝历代都对嫡长子继承制进行了维护。西周的嫡长子继承制旨在解决权位和财产的继承与分配问题,稳定当时社会的统治秩序。