撰文 | 赵立波

曾国藩于晚清颓败政局中组建湘军,获朝廷授权可自行在地方征收饷银,手握的粮饷堪称 “银山金海”,却始终未将一两银子用于自己与家人挥霍。单论这一点,他已远超大清百分之九十九点九九的将领。

其实曾国藩早年亦是俗人,曾有贪财好色之心,但这一切在他三十岁时画上句号。三十岁这一年,是他决心与世俗理念、庸俗规则决裂的分水岭,堪称人生的大开大合之笔。他首先立志与 “做官发财” 的庸俗思想彻底切割,立下坚定誓言:“予自三十岁以来,即以做官发财为可耻,以宦囊积金遗子孙为可羞可恨,故私心立誓,总不靠做官发财,以遗后人。”

在现存可信的史料中,从未见曾国藩将一分公款装入私囊。他一生生活简朴,坚持 “夜饭不荤”;即便到了位高权重的晚年,鞋袜也皆由夫人与女儿亲手制作。当年他身兼五部侍郎之职时,竟因凑不齐回家的路费而无奈自嘲 “既似马又似驴”,这份清贫,恰恰印证了他 “不靠做官发财” 的誓言从未动摇。

京官想贪污本就不易,但曾国藩筹建湘军后,若想谋私却是易如反掌。然而最能考验他 “不靠做官发财” 初心的,正是带兵打仗的十余年间。晚清军队上下贪腐成风,军官几乎无不尽力捞钱,曾国藩曾痛心地直言:“历年来痛恨军营习气,武弁自守备以上无不丧尽天良!” 他深知军旅生涯虽多艰难,但若想发财不过弹指之间,更清楚军队的贪污腐化比官场更甚,堪称洪水猛兽。因此他在给湖南各州县绅士的信中表明决心:“国藩奉命以来,日夜悚惕,自度才能浅薄,不足谋事。唯有‘不要钱,不怕死’六字时时自矢,以质鬼神,以对君父,即借以号召吾乡之豪杰。”

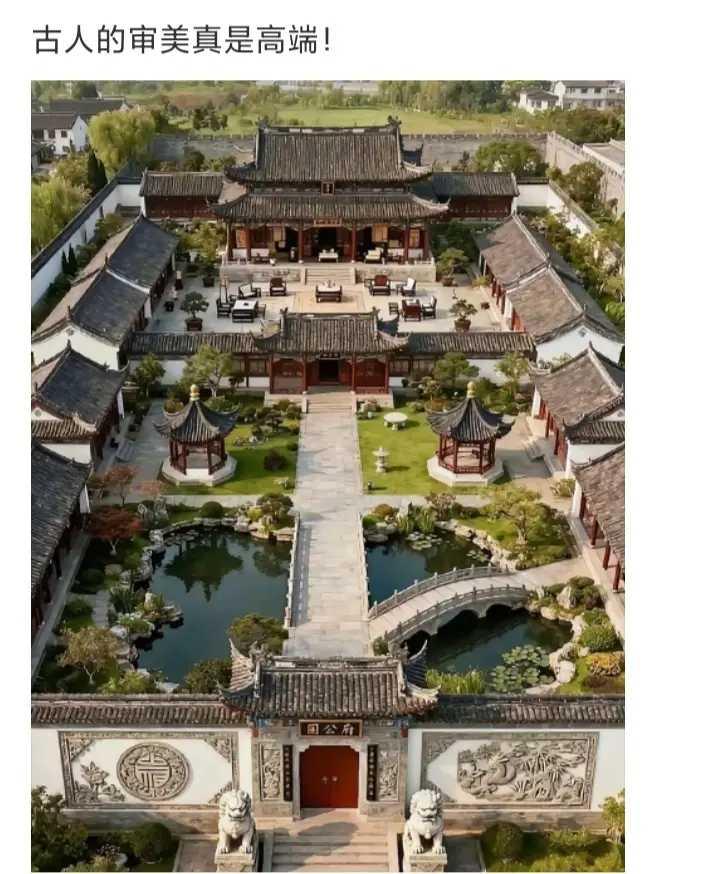

曾国藩书法箴言

严管即是厚爱,曾氏家风最鲜明的特色便是 “严”,绝不容许官宦子弟沾染腐化作风。曾国藩反复强调 “世家大族” 与 “富贵之家” 的潜在危害,剖析 “君子之泽,三世而斩” 的根源:首先便是严禁奢侈生活,他对家人的约束细致到饮食穿衣,直言 “人才若不是在环境困厄的状态中,他的心志难以被激发”,若缺少约束与压力,人必沾染好逸恶劳之习,甚至游手好闲、不务正业。为此他明确告诫儿子们:“银钱、田产最易长骄气逸气。我家中断不可积钱,断不可买田,尔兄弟努力读书,绝不怕没有饭吃,至嘱。” 同时要求儿子们在家不可摆少爷架子,不许对仆人高声说话,不许坐轿子,多参与劳动 。“子侄除读书外,教之扫屋、抹桌凳、收粪、锄草,是极好之事,切不可以为有损架子而不为也”。他坚信,劳动能改造身心,让子女体会生活不易,树立自立自强的人生观。正因这般严格教育,他的两个儿子后来皆有成就:长子曾纪泽成为大清早期驻英、法公使,次子曾纪鸿则在数学领域成为专业人才。

曾国藩的结发妻子欧阳夫人,自嫁给他后,从未像其他高官夫人那般安逸享受。曾国藩在前线领兵时,她独自担负起操持家务、抚育子女的重担。曾国藩对自己有明确要求:“以廉率属,以俭持家,誓不以军中一钱寄家用。”

这份坚持让欧阳夫人在家中常无零钱可用,凡事皆需亲力亲为,烧火做饭、纺纱织布皆是日常。后来随曾国藩到安庆总督府,生活竟比在乡下时更显清苦。小女儿曾纪芬回忆:“先公在军时,先母居乡,手中竟无零钱可用。拮据情形,为他人所不谅。” 连家中用油都需精打细算 ——“修善堂杀一猪之油,止能供三日之食;黄金堂杀一鸡之油,亦须作三日之用”,其清苦程度令人咋舌。

据记载,欧阳夫人每月仅得四千铜钱(折合银子二两),儿媳更是只有一两,这点用度对总督家眷而言实在微薄。在子女衣着上,曾国藩同样严格,曾见女儿曾纪芬穿着一条彩色绸裤,当即命令她换掉,直言 “文正见而斥以为侈”。对爱美的女儿而言,穿件漂亮衣服都不被允许,看似不近人情,却正是曾氏家风 “事无巨细、全员遵守” 的体现。

还有一次,欧阳夫人在安庆花钱买了一名女仆,曾国藩得知后大为光火,最后只能将女仆转赠他人。除此之外,他还为家中妇人与女儿制定了雷打不动的 “日程表”,强调 “吾家男子于看、读、写、作四字缺一不可,妇女于衣、食、粗、细四字缺一不可”:早饭后,做小菜、点心、酒酱等食事;巳午刻,纺花或绩麻等衣事;中饭后,做针刺绣等细工;酉刻,做男鞋、女鞋或缝衣等粗工。曾国藩对这份日程表极为重视,还会定期检查落实情况。

欧阳夫人是曾氏家风的实际践行者与带领者,曾国藩深知她一生所受的困苦与辛劳,发自内心对这位老妻充满敬意。

而曾国藩 “不为利动” 的本心,在统领湘军期间体现得最为淋漓尽致。彼时他掌控着支撑大军运转的庞大粮饷,却始终严守底线,绝不以分毫贴补家人,这份坚守在贪腐成风的晚清军界,堪称异数。

太平军起义爆发后,清军绿营军一触即溃,曾国藩以在籍侍郎身份组建湘军。这支军队是晚清最具战斗力的武装力量,粮饷来源多元,既有地方征收的商业税,也有绅商捐助与清廷协饷。面对这般 “财权”,曾国藩从一开始便划下铁律:军饷是 “打仗钱、士兵的性命钱”,绝非私人谋利的工具,更不许家人沾半点光。

他曾与同为湘军领军的胡林翼坦诚交流时,曾国藩对胡林翼这样说:“吾治军首重粮饷,然每一分粮饷,皆百姓膏血所聚。若私用分毫,便是对不起天下百姓,更对不起阵前拼命的士兵。”为守住这条底线,他亲自制定湘军财务制度:设立独立粮台掌管收支,每月公开账目,将领动用款项需多人联署审批,即便自己的亲兵卫队,也需按普通士兵标准领饷,不得额外支取。

这份 “公账分明” 的态度,在他给家人的书信中更显直白。湘军攻克武昌后,军饷曾有一笔结余,四弟曾国潢在家书中试探提出,能否从军中 “借” 些银子修缮老家祖宅,还提及 “族中父老觉得兄今掌重兵,家宅破旧失了体面”。曾国藩见信后立即回信,语气坚决却不失耐心:“宅第修不修,与体面无关,却与家风有关。今湘军粮饷,每一两都连着百姓的生计,若挪来修宅,便是窃民之财、误军之命。我在军中,每日吃粗米、住帐篷,与士兵没两样,家中何必追求体面?” 此后他还特意叮嘱家人,绝不可再提 “借饷” 之事,“我若破了这个例,湘军便没了纪律,如何让士兵信服?”

事实上,统领湘军的十二年里,曾国藩给家人寄钱的数额,比京官时期更为微薄。京官阶段,他虽清贫,每年仍能凑些银子寄回家补贴用度;而在湘军期间,他寄回家中的钱更少,且全是自己的养廉银 —— 那是清廷给统兵大臣的津贴,与湘军粮饷毫无关联。更能体现其底线的,是对家人行为的严格约束:曾国潢曾自恃哥哥手握军权,以曾国藩名义从省城兑换银两,在衡阳购置田产,想为家族添些私产。曾国藩得知后勃然大怒,专门致信严厉斥责,直言 “国藩出仕二十年,官至二品,今父亲与叔父尚未分析,两世兄弟恰恰一堂,无自置私田之理”。他明确表示,虽无法禁止他人贪取,但 “求我身不苟取”,当即削减家用,将原本常寄的二百两银子减至三十两,仅够赡养长辈,其余开支让曾国潢自行设法,甚至告诫 “以后余之儿女婚嫁等事,弟尽可不必代替”,这份严厉在他给兄弟的书信中极为罕见。

曾国藩在军中的节俭,幕僚赵烈文在《能静居日记》里留有诸多细节记载。赵烈文入幕後常伴其左右,见他 “每日食不过二菜,一荤一素,无兼味”,便忍不住发问:“师何以不食鸡鸭?即火腿亦无乎?” 曾国藩坦然作答:“厨房无火腿。昔人有送者,吾概却之,後遂无复馈送者矣。即黄酒亦零沽于市,不买整坛。” 他还向赵烈文展示自己的 “食单”:每餐固定两大碗一小碗主菜、三碟素菜,共五样菜品,且前一晚便确定好,从无临时增添的奢华吃食。连家用食具都是普通陶器,某次宴客用瓦器盛鲥鱼,客人打趣 “大学士饮客用瓦缶,无乃太简乎”,他也只是大笑而已。赵烈文见状感叹:“大清二百年,不可无此总督衙门!” 并在诗中以 “木榻风灯一老儒” 形容其清苦操守。

反观当时的晚清军界,贪腐之风早已深入骨髓。绿营军官侵吞军饷成常态,要么虚报士兵人数冒领粮饷,要么克扣士兵口粮中饱私囊;即便有些地方团练,也常有将领挪用粮饷补贴家用。在这样的大环境下,曾国藩手握支撑大军的粮饷却 “不私一钱”,对家人更是 “吝啬” 到极致,成了军界的 “异类”。他反复叮嘱曾国潢 “莫怕‘寒村’二字,莫怕‘悭吝’二字,莫贪‘大方’二字,莫贪‘豪爽’二字”,要求家中 “轿夫、挑夫由三名增至十余名” 的用度必须 “有减无增”,甚至明确表示 “我在军中决不肯多寄银回家,改向来之样子。一则因父母在时我未多寄,二则因百姓穷困异常,我不忍独丰也”。

湘军围攻天京时,曾一度粮饷紧张,士兵连续多月未领到足额军饷,军心浮动。有幕僚提议:“不如暂时从大人老家的田产中调拨些粮食运到军营,先缓解燃眉之急,等粮饷充裕了再还回去。” 曾国藩却摇头拒绝:“家中田产的收成,够家人糊口就好,运到军营也只是杯水车薪。更重要的是,我若动了家中私产充军饷,士兵们会觉得粮饷管理不严谨,日后更难约束。粮饷紧张,该从征收、催讨这些正途想办法,绝不能打家里的主意。” 后来,他亲自前往地方督办税收,费了一个多月功夫,才凑齐粮饷稳定军心。

直到湘军攻克天京、曾国藩着手裁军时,朝廷派来审计粮台账目的官员,在奏折中写道:“曾国藩统领湘军十余年,经手粮饷无数,然其家宅仍是祖上传下的旧屋,家人生活与普通乡绅无异,实属难得。” 而曾国藩在裁军后给儿子曾纪泽的信中,也总结了自己的准则:“我一生为官,经手的钱财不算少,却始终记着‘不私一钱’四个字。你日后若入仕途,要记得:官员的俸禄,够养家就好;若一心求富贵,就丢了为官的根本。”并且明确告知其子,如果靠做官发财积攒后世,也会被后人挥霍。

曾国藩去世五年后,儿子曾纪鸿因家人病重缺钱医治,无奈之下只好向左宗棠求助。左宗棠得知后,立即送去三百两银子,还在家书中感慨:“文正统领湘军时,掌着足够养家几代的粮饷,却从未给家中添过一文钱。如今他的子孙竟困窘至此,可见他的清节不是虚名,足以给后世当官的做榜样。” 要知道,左宗棠与曾国藩曾有政见分歧,甚至一度交恶,他的这番评价,更具有说服力。

从京官时期 “闻别人收礼金而自警”,到湘军时期 “掌重兵粮饷而不私用”,曾国藩用一生践行了 “不靠做官发财” 的誓言。在晚清那个道德沦丧、贪腐成风的时代,他以一己之力守住本心,不仅为湘军立下严明纪律,更给后世留下 “为官清廉、克己奉公” 的典范。

评论列表