【📝 文章摘要】 溥仪的一生被三重空间困住:紫禁城的物理高墙、皇帝身份的权力规训、以及内化的心理牢笼。借福柯“全景监狱”理论审视,我们发现现代人也活在原生家庭与社会期待的隐形紫禁城中。唯有意识到墙的存在,自由的门才会开启。

1987 年,意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇的《末代皇帝》横扫奥斯卡 9 项大奖。

这部电影最让人难忘的,不是恢弘的紫禁城,也不是溥仪跌宕的一生,而是那扇永远打不开的门。

电影开场,年幼的溥仪站在太和殿前。

镜头缓缓后退,一扇又一扇的院门在他身后关闭。

朱红色的大门,层层叠叠,像一个巨大的迷宫。

从那一刻起, 紫禁城 960 米的纵深, 成了他一生走不出的困境。

溥仪 3 岁登基,19 岁被赶出紫禁城,41 岁成为伪满洲国傀儡,61 岁才真正获得自由。

他用了大半生才意识到: 困住他的,从来不是那些高墙,而是皇帝这个身份。

但这不只是一个末代皇帝的故事。

当我们用福柯的规训空间理论重新审视溥仪,会发现一个更深刻的真相:

建筑不只是物理空间,更是权力的可视化装置。

而我们每个人,都生活在某种看不见的紫禁城里。

这是一个关于空间如何困住人的寓言。

要理解溥仪的困境,我们必须从那座困住他的建筑开始。

先看一组数据。

紫禁城占地 72 万平方米,有宫殿 9000 余间。

从午门(正门)到神武门(后门),纵深 960 米。

如果你要从外朝走到内廷,需要穿过至少 9 道院门。

每一道门,都比上一道更窄,更深,更远离外面的世界。

皇帝的寝宫——养心殿——位于紫禁城的最深处。

用建筑史学家梁思成的话说: 这种进深设计,体现了严格的等级秩序。

每进一道门,就远离外界一步。

皇帝在最深处,象征九五之尊,但也意味着距离民间最远。

溥仪就生活在这个最深处。

1908 年 12 月 2 日,3 岁的溥仪被抱进太和殿,坐上龙椅。

从那一刻起,他的空间被永久固定了——紫禁城的最深处,距离神武门 960 米,距离外面的世界无限远。

更可怕的是,他甚至不知道墙外是什么。

1918 年春天,12 岁的溥仪问他的英国老师庄士敦: 庄士敦回答:外面是北京城,再外面是中国,再外面是世界。

溥仪说:我从来没有见过。

一个 12 岁的孩子,不知道墙外是什么。

这不是一个关于知识的问题,而是一个关于存在的问题。

当你的全部世界,就是这 960 米的纵深、这 9 道门、这 72 万平方米的院子;

“外面”对你来说,就不是一个地理概念,而是一个抽象的、不存在的、甚至是不被允许想象的概念。

但物理的墙,只是溥仪困境的第一层。

真正困住他的,是更深层的东西——那些看不见、摸不着,却无处不在的规则。

法国哲学家米歇尔·福柯,在他最著名的著作《规训与惩罚》中,提出了一个颠覆性的观点:

权力不是通过直接压迫实现的,而是通过空间的规训完成的。

福柯研究了 18 世纪英国哲学家边沁设计的全景监狱——一个圆形建筑,中心是监视塔,四周是囚室。

囚犯不知道自己何时被监视,于是开始自我规训:即使没有看守,也会遵守规则。

福柯指出:在这种结构中,权力变得自动化、非人格化。囚犯内化了监视的目光,成为自己的看守。

紫禁城,就是一个巨大的全景监狱。

溥仪身边有太监、嬷嬷、师傅、大臣,每一个人都在看着他。

他的一举一动,都必须符合祖制:什么时间起床,穿什么衣服,说什么话,甚至怎么走路,都有严格的规定。

更重要的是,他内化了这种规训。

即使没有人在场,他也会自动遵守这些规则。

因为他不是溥仪,他是皇帝。

皇帝不是一个人,而是一套规则、一个符号、一个应该如何的模板。

如果说物理的墙困住了溥仪的身体,权力的规训困住了他的行为;

那么第三重空间,则是困住了他的灵魂——即使当所有的墙都消失了,这个笼子仍然存在。

1924 年 11 月 5 日,冯玉祥的国民军包围紫禁城,19 岁的溥仪被赶了出来。

物理的门,终于打开了。

但溥仪自由了吗?并没有。

1932 年,他成为日本扶植的伪满洲国皇帝。

1945 年日本投降,他被苏联红军抓获。

1950 年被移交给中国,关进抚顺战犯管理所。

直到 1959 年,他才被特赦,成为一个普通公民。

但即使到了晚年,溥仪仍然无法摆脱皇帝的阴影。

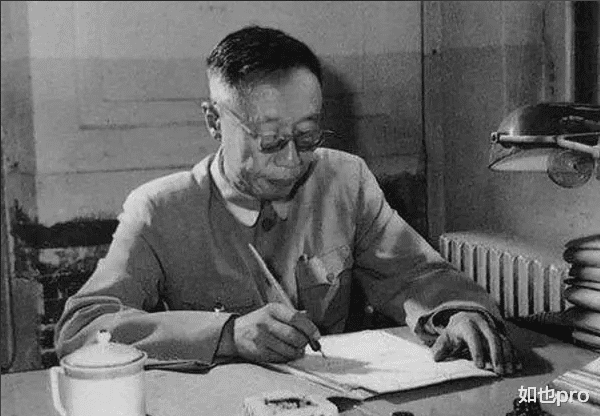

他在回忆录《我的前半生》中写道:

我生活在紫禁城的时候,从来没有真正出去过。那些高墙和大门,看起来是保护我的,但实际上是关住我的。更可怕的是,即使我走出了紫禁城,那个笼子仍然在我心里。

这就是第三重空间:内化的笼子。

福柯说,规训最可怕的地方,不是外部的强制,而是你把规则内化了,成为自己的看守。

即使物理的墙消失了,心理的墙仍在。

即使没有人命令你,你也会自动遵守那些应该如何的规则。

溥仪用了大半生,才意识到这一点。

但当他意识到的时候,已经 61 岁了。

溥仪的故事,离我们很远吗?不

每个人都有自己的紫禁城,只是我们的墙是看不见的。

原生家庭,是第一重空间。 你出生在哪个家庭,父母的期待是什么,在你年幼时就已经划定了你的活动范围。

社会角色,是第二重空间。 你是“长子”,所以你应该承担;你是“中年人”,所以你应该稳定。这些“应该”,就是你的祖制。

自我期待,是第三重空间。 最可怕的是,你内化了这些规则。你说“我不能让父母失望”,这些“不能”,就是你给自己建的墙。

福柯的理论告诉我们: 现代社会,每个人都生活在某种全景监狱里。

学校、公司、社交媒体,都是规训装置。

你以为你是自由的,但其实你一直在自我规训——因为时刻在意“自己是否做得对”。

1959 年被特赦后,溥仪在北京植物园当了一名园丁。

有人问他:你后悔当过皇帝吗?”

他说:我后悔的不是当过皇帝,而是我用了 61 年,才知道自己可以不当皇帝。

困住我们的,从来不是看得见的墙,而是内化的规则。

而当你意识到这一点的时候,门就已经开了一条缝。

最后,想问你一个问题:

你有没有意识到,什么是困住你的看不见的墙?

欢迎在评论区,分享你的“那扇打不开的门。我们一起,试着把它推开一条缝。

【✍️ 创作声明】 本文是基于公开权威资料的原创深度分析,关键信息均已人工核实。旨在倡导社会正能量,无不良引导。 编辑:如也 | 审核:追风

【📚 参考消息】

梁思成 - 《中国建筑史》

米歇尔·福柯 - 《规训与惩罚》

溥仪 - 《我的前半生》

史实数据 - 故宫博物院官方资料(关于紫禁城面积与纵深)