刚明无汉唐之和亲,无两宋之岁币天子守国门,君王死社稷

每当谈及大明王朝,明英宗朱祁镇在“土木堡之变”后被俘,又替敌人叫门叩关的狼狈形象,总成为后世诟病的焦点。然而,若我们将目光投向整个朱明王朝的十六帝,便会发现一个惊人的事实:“叫门天子”只是一个罕见的意外,而“硬气”,才是这个王朝一以贯之的底色。

这绝非虚言。从开国到覆亡,明朝几乎以一以贯之的行动,践行着一条空前硬核的祖训——“不割地、不赔款、不和亲、不纳贡,天子守国门,君王死社稷。” 在中国大一统王朝中,能将如此强硬的姿态贯穿始终的,唯大明一家。

明朝皇帝列表

那么,这份独步史册的“骨气”,究竟是如何书写,又付出了怎样的代价?

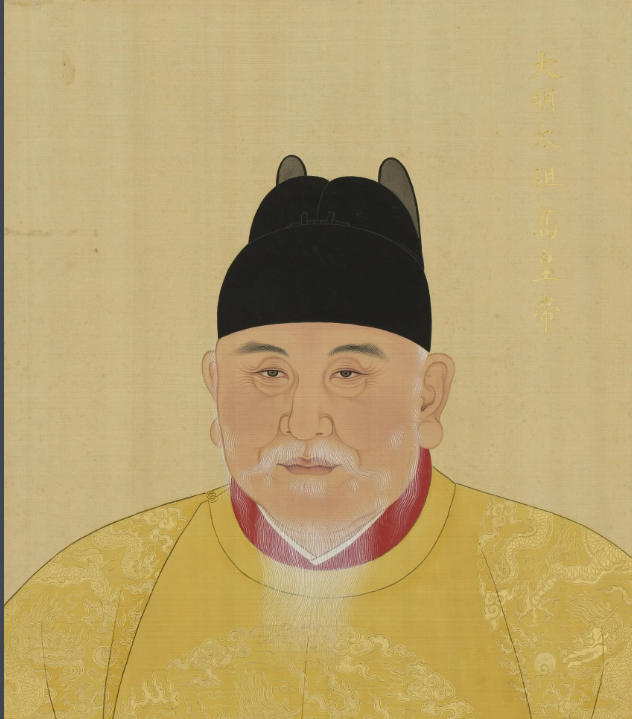

一、开国定调:洪武、永乐,打出帝国的脊梁帝国的气质,由开国者奠定。明太祖朱元璋从“驱除胡虏,恢复中华”中崛起,其底色便是强硬。

明太祖 朱元璋

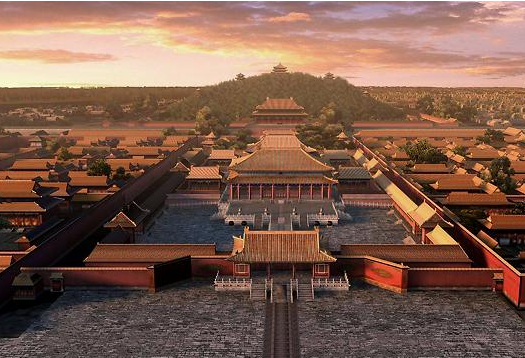

而明成祖朱棣,更是将这种强硬发挥到极致。他五征蒙古,最终马革裹尸,死在北伐的征途上,堪称史上最“硬核”的皇帝之一。他放弃易守难攻的南京,将国都定在直面蒙古前线的北京,从此,“天子守国门”从一句口号,成了一句实实在在的誓言。

明成祖 朱棣

祖孙两代,为大明帝国锻造了一副不屈的脊梁。这份开国的霸气,成了后世子孙的精神图腾与道德枷锁。

二、中流击楫:危难时刻,总有硬骨擎天帝国的考验,总在国力中衰时来临。而明朝的硬气,在危难时刻尤为耀眼。

1. 北京保卫战:帝国最危险的瞬间

“土木堡之变”,帝国精锐尽丧,皇帝被俘,几十万大军覆没,北京城门户洞开。这是大明立国以来最危险的时刻。是南迁偷生,还是誓死抵抗?

明景帝 朱祁钰

他们坚决拒绝南迁,重振旗鼓,亲自督战,最终赢得了北京保卫战的胜利,为大明续命近二百年。这一刻,是大明骨气的巅峰,也守住了华夏王朝的尊严底线。

2. 万历三大征:帝国夕阳下的余晖

即便到了晚年怠政的万历朝,帝国的肌肉记忆依然存在。万历三大征——平定哱拜、援朝抗倭、平定杨应龙,三战全胜。

明神宗朱翊钧

尤其是抗日援朝之战,倾举国之力,跨海与日本的战国精锐血战七年,最终将日军逐出朝鲜,捍卫了东亚的秩序。此时的明朝虽已内忧渐起,但面对外侮,依然展现了不容挑衅的决心。

三、君王死社稷:一曲悲壮的绝响最能诠释明朝气节的,莫过于其结局。1644年,李自成兵临北京,崇祯皇帝面前并非毫无选择。他可以南迁,像南宋一样,凭借半壁江山延续国祚。

明思宗朱由检

然而,崇祯帝选择了最决绝的方式——自缢于煤山。

他在遗书中写道:“任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。” 他以自己的生命,兑现了“君王死社稷”的诺言。这是一个悲剧的结局,却也是一个极具道德力量的结局,为明朝的“刚硬”画上了一个惨烈而完整的句号。

历史的反思:骨气的双刃剑我们在为大明皇帝的骨气所震撼的同时,也必须冷静地看到,这种近乎执拗的“硬气”是一把双刃剑。

它固然守护了尊严,但也带来了战略上的僵化。明末,面对关外后金和内地农民军的双重压力,任何“议和”以争取战略空间的提议,都会被朝堂上汹涌的“清议”斥为“投降卖国”而扼杀。道德绑架取代了务实考量,最终导致明朝在两面作战中被彻底拖垮。

可以说,明朝最终亡于它一直坚守的“气节”。它证明了,一个王朝可以有多么坚韧和不屈;但也证明了,缺乏审时度势的智慧与灵活务实的手段,纯粹的刚硬最终可能通向毁灭的悲壮之路。

结语

回望大明二百七十六年风烟,除了那一声不和谐的“叫门”之音,朱明皇帝们用他们的选择,共同谱写了一曲气节之歌。这歌声里,有开国拓土的豪迈,有中流击楫的担当,也有末世殉国的悲凉。

它留给后世的,不只是一份值得骄傲的记忆,更是一个沉甸甸的思考:一个国家,当如何守护它的尊严,又当如何在原则与现实之间,找到那条生存与发展之路?

这,或许就是大明风骨,留给我们最深刻的启示。