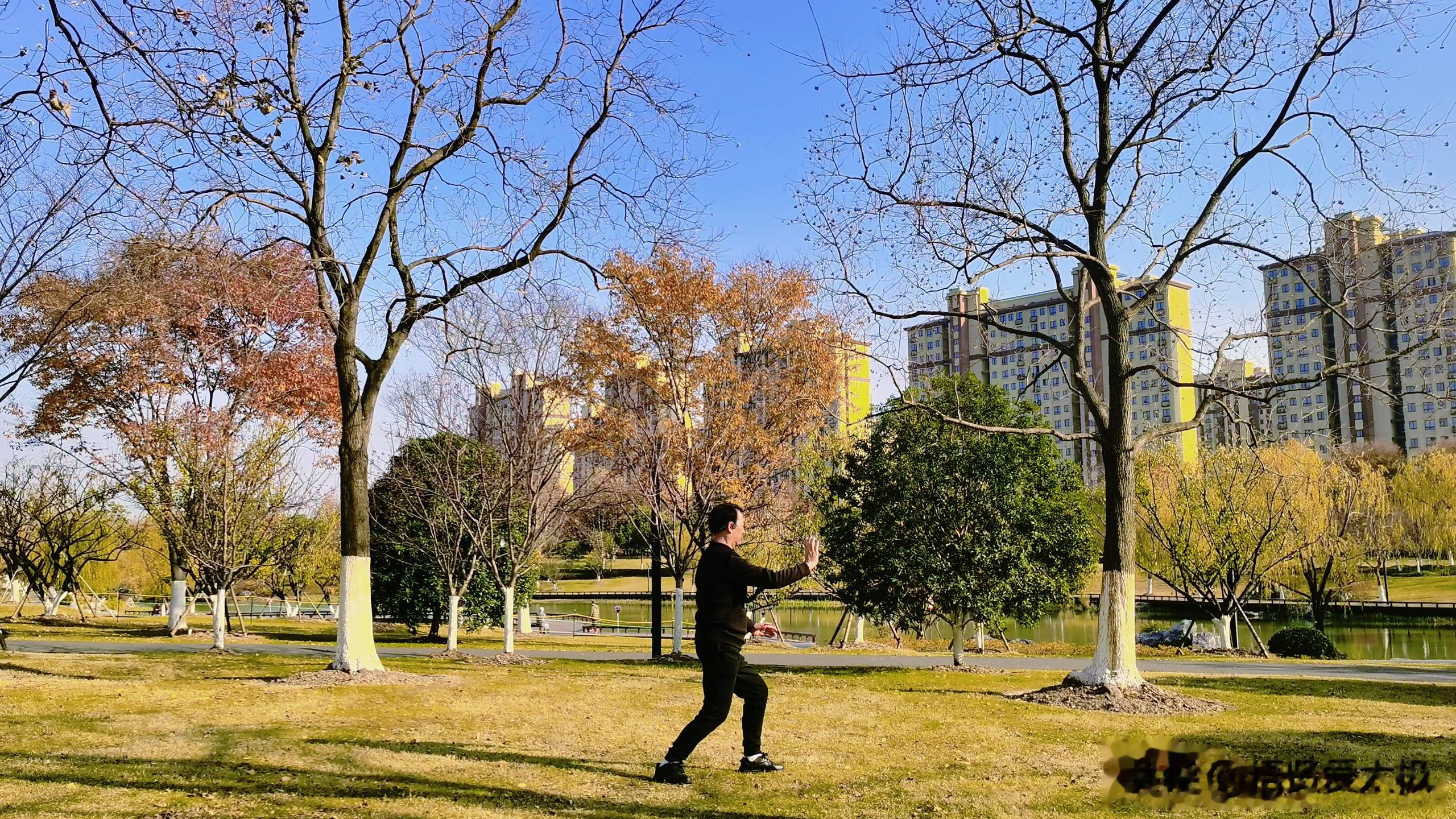

清晨的公园,白发老者正以寻常速度打太极,一招 “野马分鬃” 舒展如流云。不远处,年轻人却以相反轨迹演练同一招式,手臂回收时腰胯先动,似逆着时间流淌的溪水,这便是近年在太极圈悄然兴起的 “反向练习”。它并非简单颠倒动作顺序,而是对传统太极的认知重构,让习练者在颠覆中触摸太极更深层的哲学内核。

逆序太极:当云手倒卷,如何重构身体与认知的边界

传统太极拳讲究 “节节贯穿”,如 “起势” 需先沉肩坠肘,再缓慢抬手。反向练习则要求先松腕,让手掌带动小臂,再牵动大臂上提,如同藤蔓依附树干生长,顺序全然倒置。这种颠倒打破了肌肉记忆的惯性,当习练者被迫用不熟悉的路径完成动作,大脑会重新绘制神经图谱,此时身体对‘松’的感知会突然清晰。

实验显示,反向练习者的肌电活跃度比传统练习者低 37%,但动作稳定性提升 21%。这印证了 “以柔克刚” 的古老智慧 —— 当刻意控制被弱化,身体本能的协调性反而被激活。就像学骑自行车,刻意保持平衡时容易摔倒,放松后却能自然掌控,反向太极正是通过打破固有模式,让身体回归 “无为而治” 的状态。

逆序太极:当云手倒卷,如何重构身体与认知的边界

身法的反向重构藏着太极 “阴阳互根” 的密码。传统 “云手” 强调腰胯带动手臂画圆,反向练习却要求手臂划弧时主动 “拖拽” 腰腹转动,如同石磨转动时,磨盘与磨芯的相互作用。初次尝试时,三天后腰部酸痛消失。她发现,反向练习中,平时发力的腰肌放松了,深层的腹横肌却被唤醒,这与中医 “腰为肾之府” 的理论暗合,身体的薄弱处常因反向受力得以修复。

呼吸法的反向训练更具颠覆性。传统太极要求 “起吸落呼”,与动作轨迹同步。反向练习却要 “起呼落吸”,让呼吸与动作形成对抗。这像拧毛巾,动作是向外的力,呼吸是向内的劲,二者相抗才能挤出深层的淤堵。有位长期失眠的白领,坚持三个月反向呼吸后,睡眠质量显著改善,中医诊断其 “肝气郁结” 的症状也减轻了。

反向练习的本质,是对 “太极” 二字的重新诠释。“太” 是极致,“极” 是边界,太极本就是突破边界的哲学。传统练习如同沿着边界行走,反向练习则是主动跨越边界,在混沌中寻找新的平衡。回归本源的路径往往是逆向的。

逆序太极:当云手倒卷,如何重构身体与认知的边界

有位特殊学员张女士,她因中风导致右侧肢体偏瘫,传统康复训练效果甚微。教练为她设计了反向太极课程:用健康的左手带动右手完成 “揽雀尾”,让右腿引导左腿走 “猫步”。半年后,她不仅能独立行走,还能完成整套简化太极。神经科医生解释,这种反向训练激活了大脑的代偿机制,在受损神经通路旁开辟了新的传导路径,这与太极 “阴阳互补” 的原理不谋而合。

反向练习也挑战着习练者的心理认知。当熟悉的动作变得陌生,当身体的反馈与预期相悖,焦虑与挫败感便会产生。这恰恰是太极 “炼心” 的过程 —— 在失控中学会接纳,在混乱中保持清明。就像应对生活中的突发状况,真正的从容不是预设好一切,而是能在意外中迅速找到新的平衡。

杭州有位企业家王先生,练习传统太极十年,却总觉得 “不得其门”。接触反向练习后,他有了新感悟:“以前打太极像在表演,想着如何标准优美;现在像在对话,感受身体每个部位的诉说。” 这种转变也影响了他的管理方式,过去他习惯制定详细计划,如今更注重倾听团队的声音,企业的创新活力反而增强了。

逆序太极:当云手倒卷,如何重构身体与认知的边界

反向太极并非否定传统,而是传统的延伸与深化。就像书法中的 “反笔”,虽违背常规笔法,却能写出独特韵味,其根基仍是对笔墨的深刻理解。没有传统练习的功底,反向练习只会沦为无意义的肢体摆动;而不尝试反向探索,传统练习也可能陷入僵化。

如今,反向太极需先完成三年传统练习,才能进入反向课程。这就像学外语,先掌握语法规则,才能灵活运用;先熟悉身体的常规轨迹,反向练习才不会偏离太极的内核。”

逆序太极:当云手倒卷,如何重构身体与认知的边界

在这个追求效率的时代,反向太极提醒我们:有时候,慢下来、退一步,反而能走得更远。当我们习惯于向前奔跑时,不妨试试向后回望;当我们执着于控制一切时,何妨学着顺势而为。太极的真谛,从来不是固定的招式,而是流动的智慧 —— 在正反之间,在虚实之中,找到属于自己的平衡之道。

夕阳下,公园的反向太极练习者仍在继续。他们的动作或许不够标准,却透着一种独特的生命力,仿佛在演绎着生命的本真状态:不刻意、不执着,在顺逆之间从容流转,这或许就是太极最深刻的境界。