在阿拉斯加州的布里斯托尔湾,海面上一条孤零零的小船上,我正费力地把一条 5 磅重的鲑鱼从刺网里往外拽。此时已是晚上 10 点。我加入了这支三人捕鱼小队,登上了这艘 23 英尺长的商业渔船「Baby Seal」号。这条刚从海里捕捞上来的红鲑,鳞片还闪着银亮的光泽,在极昼的日光下熠熠生辉。它张着嘴巴,一只黑金相间的眼睛似乎在和我对视。

「Baby Seal」号的船长 Corey Arnold 说:「抓住鱼头 —— 这样就能把它拽出来了。」我颤抖着手,把拇指插进鱼鳃后缘的开口里,然后用另一只手将金属钩插进鱼和网之间,把它撬了出来。

滑腻腻的鲑鱼不停地扑腾,对我这个捕鱼新手来说,感觉就像是抓着一只浑身涂满油的小猪(海洋版)。我的心砰砰直跳,浑身筋骨阵阵剧痛。好不容易把它弄下来,我又不小心脱了手。它摔落在我的靴子旁边,还在扑腾。我把它捡起来,鼓足勇气,准备进行那可怕的下一步操作:手指穿过羽毛状的鳃环,然后一扯。

鲜血飞溅到我的手套上,沿着我的背带裤缓缓滴落。这个 —— 失血而亡 —— 的过程,我们食用的每种动物都得经历。跳过这个步骤,肉就不可能好吃。但每做一次,我的心都会难受一次。就像看到我的孩子磕破膝盖一样心疼。

另一位船员欢快地喊道:「这是你捕到的第一条鱼!」我微笑着,强忍住泪水。不想让船员们听见,我轻声对这条鲑鱼说:「鱼儿,谢谢你!」就像从前每次用飞蝇竿钓到鳟鱼时那样。

在为期一年探寻鲑鱼身世的旅程中,这算得上是一个里程碑式的时刻。我终于发现了一个惊人的真相:不管要花多少钱才能在商店里买到鲑鱼……都值得!因为捕捞鲑鱼实在太难了。

旅程的起点是爱达荷州博伊西我家附近的一间杂货店。听说鲑鱼数量不断减少,我对于要买哪种鲑鱼,甚至是否还要吃鲑鱼这件事产生了焦虑情绪。我想当一个明智的消费者,想要衡量各种选择,从而做出一个既符合价值观又符合预算的决定。

我仔细查看标签,阅读详细说明,并提出了一些问题。在我家那里的 Albertsons 连锁超市,我发现有些包装上印着个蓝色的标识,上面写着「负责任的选择」。还有些货品的标签则承诺是「经过认证的可持续海鲜」。我向海鲜柜台的员工询问这些标识的意义。

有个员工告诉我:「时髦的说法罢了。不过是些营销手段。」

在另一家店里,另一个员工说:「我不信这些。」

为了追溯货品的来源,我扫描了一包「负责任的选择」冷冻红鲑上的二维码。结果跳转到了这件杂货店的主页。

我被弄糊涂了,于是买了些鸡肉,并发誓要好好研究一下。

如果无法追溯食用鱼肉的来源,那换个方向思考,我能了解到什么信息?我能追踪一条鲑鱼从渔网到餐桌的全过程吗?

7 月,我乘机前往阿拉斯加。正值红鲑捕捞旺季,我坐在两位职业渔民旁边,说自己打算加入一支定置网捕捞队,短暂体验一下。他们给我提了个专业建议:从刺网里挑鱼一整天之后,睡觉前要把手平放在木板上,然后用胶带固定住,这样睡觉的时候手就不会蜷成爪子状了。

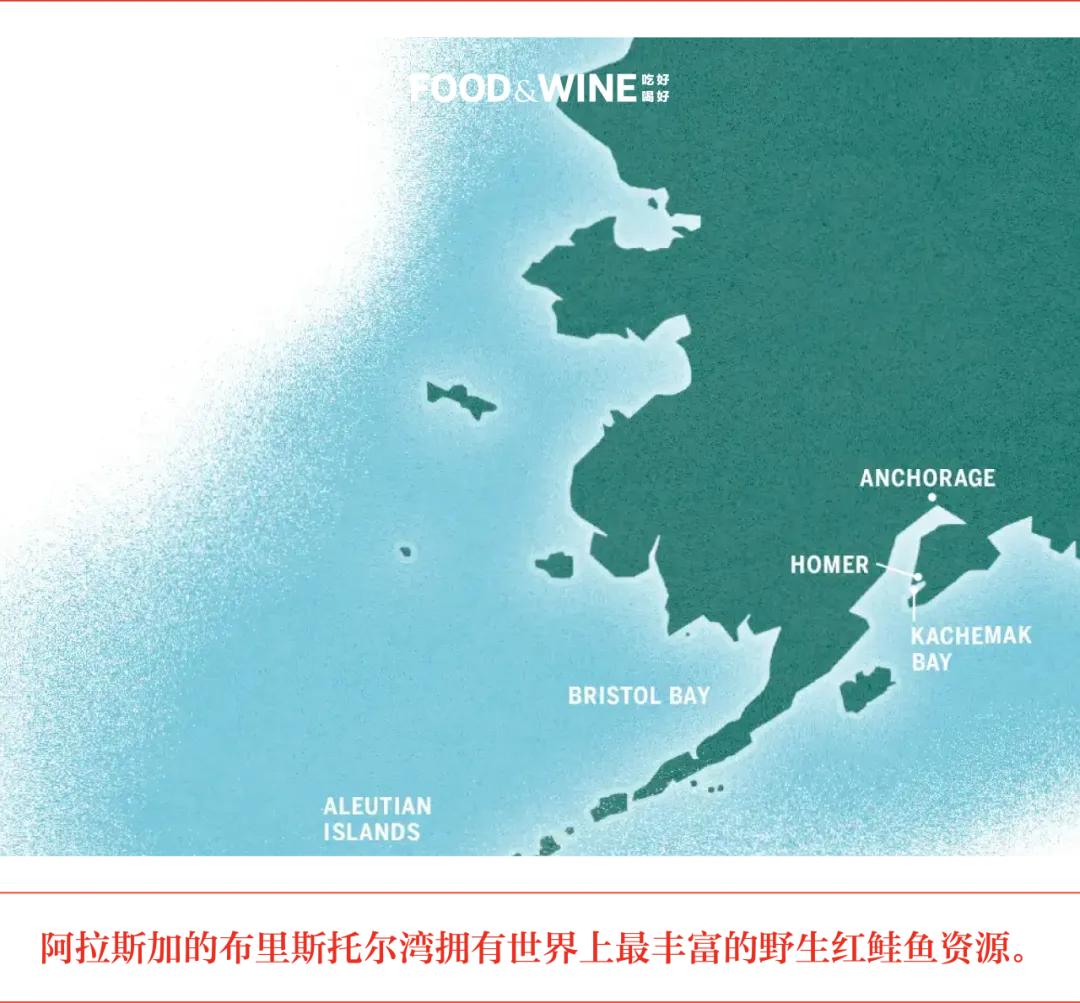

之所以选择在阿拉斯加开展鲑鱼之旅,是因为我想亲眼目睹自然的丰饶。红鲑洄游至布里斯托尔湾,构成了全球现存规模最大、且无需人为干预即可维持种群数量的野生鲑鱼洄游现象。正如一位渔民所说,这里就是「阿拉斯加野生鲑鱼的根据地」。布斯里托尔湾的面积与弗吉尼亚州大致相当,位于俄罗斯堪察加半岛和阿拉斯加阿留申群岛之间那片广阔而寒冷的海域,白令海峡的最东端。红鲑、帝王鲑、银鲑、粉红鲑和狗鲑,太平洋鲑鱼属中的五种主要现存物种都生活在这里。

每年夏天都会有约 5000 万条鲑鱼游过布里斯托尔湾,踏上归乡之旅,这不禁令我心生敬意。在海洋中疯狂进食数年后,鲑鱼感受到了出生溪流的原始召唤。它们在海洋中游行数千英里,甚至从日本海域远道而来,每条鲑鱼都能找到自己初次入海时经过的那个河口。

回到淡水区后,归巢的鲑鱼便不再进食,外观也会从「闪亮」的银色变深成橄榄色或红色。它们的肉质逐渐变白,口感也会发生变化。雄鱼下颌的前端向上弯曲形成钩状,做好战斗的准备。在出生溪流那股独特气味的指引下,它们会找到回家的路,有时甚至能游到距离孵化地仅几码远的地方。它们在那里交配,在砾石中埋下鱼卵,然后迎接死亡的命运。

进入产卵阶段的鲑鱼是强者中的强者,在基因上的优异程度堪比奥林匹克冠军。它们躲过了虎鲸、熊、海豹、水獭、鹰以及包括人类在内 132 种将其视为美味的捕食者,其中人类更是利用围网渔船、拖网渔船、拖钩渔船、渔网、鱼竿、鱼叉和鱼梁等手段设下了重重关卡。在当地土著部落的眼中,鲑鱼并非是某种资源,而是生命之源。鲑鱼不仅能作为食物链顶端生物的食物,其腐烂的尸体还能为溪流提供养分。因此而得以生存的那些昆虫,终有一天也将成为小鲑鱼的食物。

对人类而言,前往布里斯托尔湾也是一场别样的冒险。和阿拉斯加州的大部分地区一样,这里到处都是无路可行的荒野。一位丛林飞行员把我送到了格雷夫亚德角,差不多有 120 个商业渔民把那里作为夏季大本营。我也是在那里见到了 Corey 船长(他是一名摄影师,不捕捞红鲑的日子里,他都住在华盛顿州怀特萨蒙)。

我们乘坐的单引擎单翼飞机很窄,差不多就是一个双人座的宽度。飞越冻原时,飞行员指给我看下方的驯鹿、白鲸 ——「它们好像棉花糖啊!」—— 还有孤零零的一只似乎在钓鲑鱼的熊。

俯身看去,蓝色的基查克河是在布里斯托尔湾汇聚的 9 条主要河流之一。我注意到,两侧河岸旁的浅滩处有两条长长的黑影在起伏。那是鲑鱼的「高速公路」,成千上万条红鲑正齐头并进地逆流而上。如此庞大的队伍令我惊叹不已。这数量简直难以想象。假设一只熊在途中某个地点站一个小时,那么就会有 4 万条鲑鱼从它面前游过。

飞至河口处,布里斯托尔湾仿佛将地平线都吞没一般辽阔,黄褐色的水面上零星点缀着几艘渔船。渔网旁,有几个小小的身影抬起头来,整条胳膊都在挥舞着打招呼。飞行员将机翼稍稍倾斜,说道:「那是我表弟!」

我们降落在海滩那片硬邦邦的灰色沙地上。一位热情的船员把我们接上了一辆全地形车,载着我们穿过了这个传说是「鬼城」的区域。但现在,这里人声鼎沸,很是热闹。20 世纪初,格雷夫亚德角这里曾是一间鲑鱼罐头厂。自 1957 年工厂关闭以来就一直荒废着,直到渔民们把这里当成了季节性的住所。格雷夫亚德角的建筑都没有接入电网,纯靠发动机供电,靠木炉取暖。有些房子里铺设了管道,其余则需要借助屋外厕所和集雨桶,且只能使用极少量的冷水淋浴。

一路颠簸,我们终于抵达了「美人鱼旅馆」。这幢两层高的小楼就是 Corey 的捕鱼基地,像迷宫一样复杂,木材也都有了风化的迹象。其中一个房间的窗户玻璃已经缺失了多年,屋里晾晒着需要修补的渔网。墙上用有喷漆写的一句永恒真理:「潮汐不会等待任何人。」

我把行李包拖到阁楼上像洞穴一样的共享住宿区里,穿上 Orvis 牌飞钓涉水裤,再套上阿拉斯加的标志性行头:Grundéns 牌钓鱼背带裤、Xtratuf 牌靴子、乙烯基手套,还有一件借来的猎人橙色雨衣,上面沾满了鱼血和鱼鳞。有人用无线电联系了 Corey,然后把我送到了海湾对岸的「Baby Seal」号铝制敞篷船上。他和两名船员正在从渔网里往外挑鱼。

我是个钓鱼爱好者,但在此次旅行之前,我根本不知道捕捞鲑鱼的方法竟然有这么多种。围网渔船会撒下一张巨大的网将鱼群围住,收网之后就像一个钱包。流刺网渔船会放出一张张垂直悬挂的刺网,让它们像窗帘一样随着洋流漂动。拖钩渔船上长长的杆子拖着一根根单独钓鱼的钓线,像蝴蝶的翅膀一样向外伸展。拖网渔船则会把类似圆锥的渔网放到贴近海底或中层水域的位置拖行,然后在甲板上分拣捕获的海产品。

正如 Corey 所说,定置网渔民都是「小人物」。他们在敞篷船上捕鱼作业,这种船上没有遮阴处、卫生间或休息室。他们会把刺网的一端固定在岸上,然后像拉网球网那样把渔网拉紧,横在鲑鱼的必经之路上。鲑鱼游进刺网后,鱼鳃会被缠住,无法挣脱。与围网渔船和拖网渔船不同,用刺网捕鱼的人必须亲手一条一条地把鱼从网里取出来。

在 Corey 的船上,我体验到了和潮汐抢时间、在泥泞中艰难前行去网里抓活鱼的滋味。越是着急,越是容易遭遇危险。手指可能会被冻僵。四肢可能会被绳索缠住或是被渔网勾住。有一次,我的靴子深深地陷进了泥里,我失去了平衡,以一种堪称滑稽的慢动作向冰冷的水中栽去。就在我的涉水裤兜满水之前,一位船员及时抓住了我。

钟表在这里毫无意义。时间围绕着潮汐、往返的行程,以及将易腐的海产品迅速送入复杂供应链的流程而运转。捕获的鲑鱼必须在两小时内冰镇,于是我们疾驰着穿过海湾,停靠在「Inaliq」号旁。这艘运输船能装载 2 万条鱼 —— 差不多 8 万磅重 —— 将其放入经过冷却处理的海水中保鲜。我们的渔获被装进了布拉勒袋中,这种阿拉斯加本地研发的袋子能保护鱼在运输过程中不受损伤。

运输船上的船员用起重机把我们船上的鱼一袋袋地吊到他们的船上,称重,记到 Corey 的账上,然后把鱼收入船舱。几个小时后,他们就将启程前往位于纳克内克的加工厂。那里是本地区的鱼类加工中心,距离这里约三个半小时的船程。加工厂里,由人和机器组成的流水线将把鱼开膛破肚、切片、真空包装,再进行速冻处理,然后运往美国本土。

看着我们的渔获被倒入运输船,我终于明白了,溯源为什么如此困难。Corey 的鲑鱼会和来自其他渔船的鱼混在一起。等到了加工厂里,它们还会和来自其他运输船的鱼混在一起。加工厂会把品牌标签去掉,再由分销商把它们送往各个商店。Corey 甚至都不知道哪些公司买了他的鱼,也不知道它们会被运往何处。追踪一条鱼从渔网到餐桌的计划似乎成了空谈。

后来,我认识了 Reid Tenkley,他是布里斯托尔湾的第三代定置网渔民。他想真正地为人们(而非工业化的工业链)提供食物,并锁定了重塑现有体系的机遇。

回到俄勒冈州波特兰市的家中,Reid 发现冷冻鱼类区存在空白。他说:「我找遍了波特兰的杂货店,都找不到布里斯托尔湾产的红鲑。它们大多都被出口到了欧洲和日本。」

大约在 2004 年前后,他发现,社区支持农业(CSA)合作项目发展得如火如荼,于是心头一动:为什么不发展鲑鱼版的 CSA 呢?他对我说:「我想在渔民和消费者之间建立直接的责任关系。」

随后,Reid 和他的家人成立了 Iliamna Fish 公司,发起了社区支持渔业(CSF)运动。他们像 Corey 一样用敞篷船和定置网捕鱼,但会用自己的运输船来完善监管链,以确保可追溯性,然后直接将鲑鱼配送给全美 5300 名 CSF 会员。

在我乘机离开格雷夫亚德角之前,Reid 从渔网里捞出了两条红鲑。他在其中一条鱼身上贴了便签,然后把它送上运输船。加工厂的经理会把它留着,等我乘飞机去拿。Reid 把另一条鱼直接拿给了我作为备用。鱼身还湿漉漉的,泛着虹彩。他把鱼装进了一个白色垃圾袋里——这就是我这段 15 分钟航程的随身行李。

我带着我的鱼登上了一架 1955 年产的 塞斯纳 170 型双座飞机,飞行员是 Reid 的堂弟 Levi。当我们飞越纳克内克河的河口时,我数了数,至少有 20 艘运输船在等着往加工厂卸货。纳克内克冬季只有几百位居民,等到了捕鱼季,季节性工人大批涌入,这里的居住人口会增长至数千。

在 Leader Creek 渔业公司,总经理 David Miller 递给我一件白大褂、一个发网和耳塞,准备带我参观鲑鱼切片的加工过程。

运输船停靠在加工厂的码头边,一条管道将鲑鱼从船舱中吸出,再将它们泵入一个房间大小的碎冰池中「休息」6 至 8 小时,软化其肌肉纤维。随后,通过一条传送带将鲑鱼逐条送入各个工位,经过机器与人工的协作,有条不紊地将它们分割好。

放眼望去,加工厂里的工人多得令我震惊。他们需要找出变色或缺损的肉块,用镊子夹出散落的细小鱼刺。大多数的季节性工人都是来自美国本土的年轻人。他们每周轮班工作 12 到 16 个小时,没有休息日,但算上加班,他们一周就能挣 1000 多美元。喇叭里正在播放碧昂丝(Beyoncé)的歌,混杂着咝咝啦啦、哔哔作响的机械音。Miller 说:「工人们可以自己选歌。」

这条流水线运转得实在太快,要想紧跟上我那两条鱼,简直和玩猜贝壳游戏一样难。来自北卡罗来纳州的 Casey 和来自西雅图的 Chandler 正在对它们进行手工切片处理。我的鱼排重新回到了流水线上接受真空包装,但我们得在它们被送去速冻之前进行拦截,以免丢失了踪迹。

Reid 的鲑鱼在被捕获后的 12 至 36 小时内完成了冷冻。它们会被运上驳船,经过 16 天的航行后抵达西雅图;再用卡车运到华盛顿州贝灵汉;接受检查;然后运往俄勒冈州波特兰,在那里再次接受检查、装箱、分销。

我的鱼排将享受经济舱待遇,由 Reid 放在随身行李中,带回波特兰的家里。等到 9 月,也就是 71 天后,他会把它们交给一位愿意和我见面、和我一起享用这些鱼排的顾客。

离开 Leader Creek 公司之前,一个熟悉的标识吸引了我的目光。Open Nature —— 在我家那里的 Albertsons 连锁超市有售的一个品牌。还有那个蓝色的标签:「负责任的选择」。家乡那些卖鱼的人肯定不知道:这个标签确实颇有意义。

和大多数美国人一样,我总会选择购买大西洋鲑鱼。这种鱼肉质肥美,风味温和。它是杂货店里最常见的鱼类,但在野外已经功能性灭绝。美国仅存的几个野生大西洋鲑鱼种群生活在缅因州的几条河流中,已被列入《濒危物种法》。欧洲还有几个野生种群。然而,其种群规模都不足以支撑商业捕捞。

也就是说,我吃过的所有大西洋鲑鱼都是养殖的。相比于野生红鲑那种更浓郁的风味、更紧实干燥的肉质,我一直都更偏爱它。并非只有我这样认为。全球范围内,鲑鱼(所有品种)的年产量共计 88 亿磅,其中 82% 都是养殖鱼。而在这部分里,大多都是养殖于挪威(54%)和智利(26%)的大西洋鲑鱼。

我对此深感意外。但更让我大吃一惊的是:在美国,生产线上 97% 的鲑鱼(所有品种)都来自野生捕捞,这得益于阿拉斯加野生红鲑的丰富资源。然而从消费上来看,我们购买的大多都是养殖的大西洋鲑鱼,其中三分之二都要依靠进口。

换句话说,我们生产的几乎所有鲑鱼都是野生,但都成了出口商品。我们食用的大部分鲑鱼都是养殖,且都来自于其他国家。如果我想支持小规模渔民、保护自我维持的野生鱼群,那么选择购买野生鲑鱼 —— 尤其是来自布里斯托尔湾的红鲑 —— 就是我能力范围内最符合自我价值观、最简单的选择。

话说回来,我得先学会怎么做它。

要前往基奈半岛南端卡切马克湾的 Tutka Bay Lodge,得先乘坐包机再换乘直升机。这个豪华度假营地的经营者是曾荣获詹姆斯 · 比尔德奖(James Beard Award)提名的一对母女:Kirsten 和 Mandy Dixon,她们将户外探险和当地特色美食(比如用从森林里采摘的卷丹蕨芽和从潮汐池采集的海莴苣佐鲑鱼)巧妙地结合在了一起

教我第一堂课的是主厨 Nick Wells,我向他坦白:为了避免接触那些化学物质,我扔掉了不粘锅。从那时开始,我就再也没法像餐馆那样,煎出带有金黄色外皮的鲑鱼了。我的鱼不是煎焦了,就是粘锅了。

Wells 还是建议用不粘锅来做鱼。但我请他教我用非不粘锅来做。他打开燃气灶,预热了一口铸铁煎锅,然后倒入一汤匙烟点高的菜籽油。(这里是我的第一个错误:我用的是橄榄油,它在较低的温度下就会开始冒烟。)

他把燃气开到了最高档。等到油面呈现出流动的光泽,锅里开始冒烟时,他把燃气关掉,然后把一块鲑鱼排滑入锅中,鱼皮在下。鱼排滋滋作响。他用力推了一下锅,鲑鱼在锅里滑动。他把燃气开到中高档,又在鲑鱼上放了块厨师压板,介绍说这样就能煎出均匀的焦感和酥脆的鱼皮。这种可叠放压板的发明者是旧金山的主厨 Bruce Hill,Wells 从他身上汲取了丰富的烹饪灵感。这种压板上带有通气孔(和汉堡压板不同),能够很好地避免鱼皮被蒸汽软化。

就这样?差不多了。Nick 把鱼排翻了个面,然后往锅里加了两块黄油。不多时黄油融化,他迅速将其往鱼排上淋,以加快烹饪速度。黄油褐化,赋予鱼肉浓郁的香味。对于像红鲑这样肉质紧实的鱼类来说,这是个非常好的烹饪技巧。我乘坐水上出租车,穿过卡切马克湾前往霍默,自此开始了我的第二堂课。我在那里见到了主厨 Kirsten Dixon。她带着我游览了这座小镇,这里的每个人相互都很熟悉 —— 也都与捕鱼业有着密切的关联。

在农贸市场,我们见到了 Aaron Sechler,他是人们口中「拥有市民身份的鲑鱼」,也是个独立精品加工商。他会前往码头收购鲑鱼,亲自精心切割鱼排,然后将其售卖给当地的餐馆和全美各地的邮购顾客。他的鲑鱼出现在了 Johnny’s Corner 的菜单上,这是一位为爱放弃海上生活的围网渔民开的午餐店。Johnny 的女朋友是个艺术家,她会拿着剖鱼刀,为乘飞机将装鱼的冷藏箱运回家的包船顾客处理大比目鱼。

我和 Kirsten 开车在镇上转悠,买回了 5 种太平洋鲑鱼。红鲑和狗鲑正值旺季,粉红鲑已开始洄游,银鲑还需要稍晚些时候,帝王鲑则已经快过季了。几种鲑鱼都新鲜得很,除了银鲑,目前只有冻货。

我们在 Kirsten 的厨房里见到主厨 Tim Crockett,并一起仔细检查了这些鱼排。在颜色、大小和质感上,它们的差异简直令人惊奇。体型最大的帝王鲑肉质细滑,脂肪纹理清晰。颜色最深的红鲑肉质紧实,风味浓郁。银鲑、狗鲑和粉红鲑颜色较浅,肉质较软,风味也较温和。

Tim 精准地用平底锅将鱼排煎至鱼皮酥脆金黄、鱼肉仍如刺身般生嫩的程度。他只用了盐和胡椒粉简单调味,没有用黄油浇淋。我们依次品尝了几种鲑鱼。

帝王鲑是我的最爱,风味温和,肉质细滑,脂肪含量丰富。银鲑在我这里排第二,颜色浅,风味温和。我还在适应红鲑那浓郁的风味。但我发现,之前我一直觉得它「干巴巴的」,是因为我每次都把它做得过熟。粉红鲑风味温和,肉质细腻,常被制成罐头,我很喜欢。最让我感到惊喜的是狗鲑(也就是人们所说的大麻哈鱼)。它风味温和,肉质松软,是制作各种酱汁和调味料的绝佳之选。狗鲑有望成为我心目中与罗非鱼并列的品种。

我离开时,还带了点给住在基奈半岛的好朋友 Frank 和 Suzanne Alioto 试吃。Frank 是位牧师,主持了我的婚礼。他还获得了“雄鹰童军”的称号。Frank 愿意参与盲测。我们都闭上眼睛,由他十几岁的女儿把这 5 种鱼分别喂给我们吃。我猜出了其中 3 种。我也不想让他丢脸,就这样说吧,Frank 很高兴地发现,他很少(或者说从未)做过的红鲑和粉红鲑,都比他想象中更加美味。

在阿拉斯加州的最后一晚,我在安克雷奇和一位朋友共进晚餐,看到菜单上有铜河鲑鱼。这条流向阿拉斯加湾的河,产自其中的鲑鱼,在世界各地的菜单上都赫赫有名。大西洋北部的餐厅都争着想成为首个供应当季首批鲑鱼的餐厅。因为要进行史诗般的洄游——逆流而上 300 英里,冲击高达 3600 英尺的海拔逆差 —— 为了确保能完成这段旅行,这些野生鲑鱼都进化得格外肥美健壮。

连续吃了两周鲑鱼之后,我真的很想点一份大比目鱼。但我一定得知道:铜河鲑鱼是否名副其实?刚尝一口,我就确定了:它确实配得上那些称赞。这条铜河帝王鲑的肉质极其鲜嫩,比我以往吃过的每一条鲑鱼都更显精致奢华。难怪它会被称为「海鲜中的和牛」。不过,与和牛不同,这些在野外生长的鲑鱼完全是自由繁殖、游弋、觅食的。

9 月,我回到爱达荷州的家里后,接到了 Corey 船长的电话:「鲑鱼洄游了!」他问我想不想去哥伦比亚河钓鱼。当然!Corey 提醒我:他在阿拉斯加是专业的红鲑捕捞者,但要在自己家乡的这条河里钓帝王鲑,他还是个新手。

从博伊西开车到怀特萨蒙要 6 个小时。这里是华盛顿州的一个蓝色小镇,与俄勒冈州的胡德里佛小镇只隔着一座峡谷。小镇因怀特萨蒙河而得名,这条长 44 英里的支流里满是鲑鱼、鳟鱼和白水皮划艇。河流的命名者是美国远征队的刘易斯和克拉克,他们曾看到印第安人捕捞肉质雪白的鲑鱼 —— 只有部分帝王鲑才会出现这种基因变异的情况。

置身于黎明前的黑暗中,休闲钓鱼船上的红绿导航灯在哥伦比亚河上闪烁不停。我们在上午 10 点左右出发的时候,已经有玩风筝冲浪的人在峡谷间飞驰。我们周围有数百条帝王鲑在水面上翻滚。我们看到有其他船上的人捕到了鱼。然而,3 个小时后,我们只能带着空空的冷藏箱返航。一无所获。

我一直在追踪产自布里斯托尔湾的那条红鲑,怀特萨蒙恰好就是它的最终目的地。小镇上共有 2500 位居民,而它会出现在 Deb Lawless 的餐盘里。我和她约好在当地的一间咖啡馆里见面。一到那儿,我就被小镇的吉祥物包围了 —— 运货卡车上有鲑鱼图案,人行横道上喷绘了鲑鱼图案,街对面的围栏上也画了鲑鱼图案。

Deb 原来是个加拿大侨民,她的笑容十分迷人。在鲑鱼季,她会从当地部落的渔民那里购买新鲜的鲑鱼。鲑鱼不当季的时候,她则会从 Reid Ten Kley 和他的家人那里购买,这样的情况已经持续了近十年。她说:「我想支持本地社区。」和我一样,她曾前往阿拉斯加亲眼见证鲑鱼的丰产。

见面一周后,Deb 解冻了我的那条红鲑。眼下正是伍德沃德山的收获季,她的朋友是 Loop de Loop 酒庄的经营者。她和她的丈夫喜欢在酒庄里帮忙,穿梭在葡萄园里,测量葡萄的含糖量(即白利度)。结束了一天的辛劳,他们用橄榄油、海盐和胡椒给鲑鱼调味,然后和新鲜的桃子一起烤。他们举杯庆祝秋天的开始,也庆祝我的鲑鱼之旅圆满结束。

与此同时,我和十几岁的儿子最后一次开车回到了怀特萨蒙。我们打算去钓鲑鱼。

天还没亮,我们就上了向导的船,沿着 1 英里宽的哥伦比亚河缓缓前行。日出的魔法将金属质感的河水变成了熔化的黄金。我钓到的第一条鲑鱼是一条 10 磅重的图尔王鲑。她的鳞片已经变成了红色,应该是快产卵了。也就是说,肉不会太好吃。我把她放了。我儿子钓到了一条 9 磅重的,刚完成洄游的帝王鲑,它的鳞片像老式汽车的保险杠一样银亮。接着又钓到了一条体型较小的早熟雄性帝王鲑。这两条我们都留了。

这时候,我的鱼竿猛烈地弯了下去。我在淡水垂钓时从未感受过这种力度。这可不是一般的鱼,而是那种值得在梦境和故事里反复回味的鱼。我感受着加速的心跳,把鱼竿抵在腰间,竭力与它抗衡。它飞速往远处游,卷线轴发出悦耳的声响。除了它,天地万物似乎都化为了虚无。

我的钓鱼向导一边喊,一边和我一起把鱼往船上拉:「这是条一生难遇的鱼!整个季节最大的鱼!」它是条野生雄鱼。这条帝王鲑在淡水里生活了一年,又在海洋里生活了三年,才听到了出生溪流的召唤。

尘埃落定后,我几乎连把我的帝王鲑拎起来拍照的力气都没有了。它为了生存拼尽全力,撕裂了鱼鳃。看着它流出的血,我的胸腔里依然会隐隐作痛。但我永远都不会忘记这条鱼,也不会忘记它的旅行,以及它与我的人生相互交缠的轨迹。

鱼儿,谢谢你。