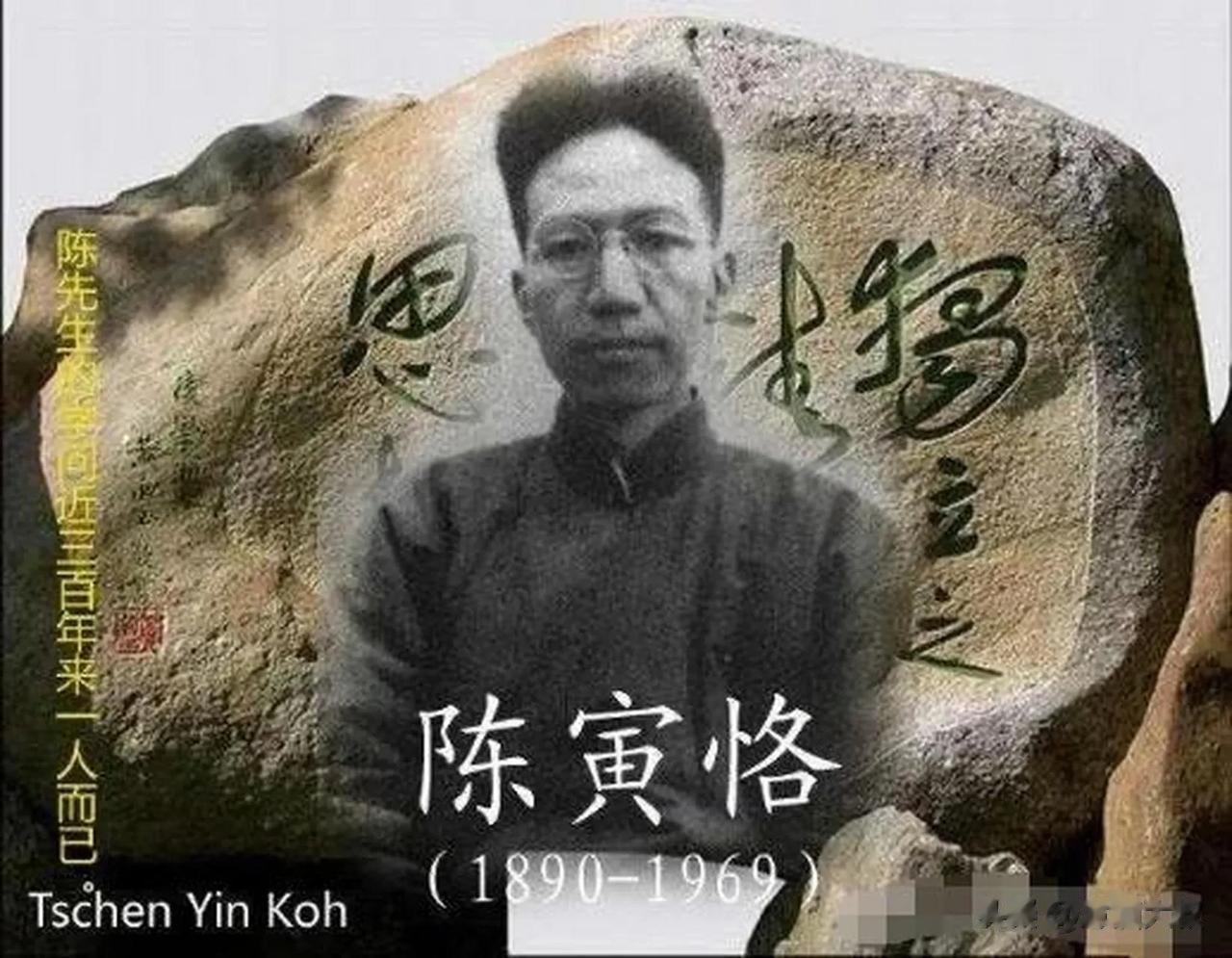

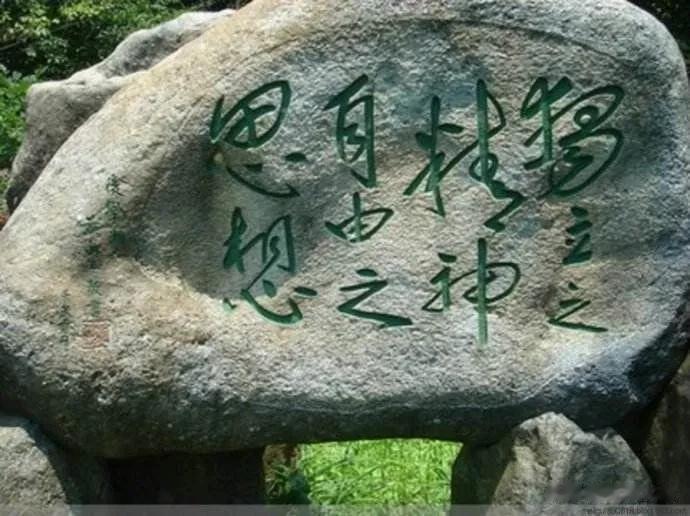

1925年,陈寅恪从柏林大学回国,正好赶上清华学校改制为大学,设立国学研究院,由胡适建议采用导师制。研究院由吴宓任主任,梁启超、王国维、陈寅恪为导师。而那时的陈寅恪只有36岁,他就能与梁启超、王国维等大师平起平坐,那时他们三位被称之为清华三巨头。陈寅恪之所以年轻有为,那是多亏了吴宓和梁启超的推荐,那时的人真正能做到举贤助能。吴宓认为陈寅恪学博识经,梁启超逢人便说,陈先生的学识胜我一筹。1928年,陈寅恪与唐筼结婚。唐筼的祖父是光绪年间的台湾巡抚,而当时的唐筼是北京女师高的一名体育老师,她有位著名的学生就是鲁迅的情人许广平。二人婚后育有三女,一生相濡以沫。清华大学的校训“独立之精神,自由之思想”,就是陈寅恪先生。 所有人对他的评价都是朴实、厚实,谦和而有自信,真诚而不伪饰,这才是真正的学者本色。 1949年,他没有接受胡适与傅斯年的邀请,毅然决然的留在了大陆,希望为千疮百孔的新中国出些微薄之力。遗憾的是,这一国宝级人物在1958年就开始接受批斗,因为那一年他成了右派。熬过了11年之后,1969年10月7日,一代大师陈寅恪在广州去世,享年79岁。在这十多年中,他屡遭批斗折磨,死对他来说也算是一种解脱。据家人讲,在他弥留之际,已经失明的双眼不停的流泪。一个月后,她的夫人唐筼在处理完丈夫后事之后含恨离世。 陈寅恪先生被后人誉为公子中的公子,教授中的教授。好友傅斯年对他的评价是,寅恪之学问,300年来一人而已。 今时今日,我们也面临着种种的抉择,唯有思今人之所失,追先生之襟袍,所谓的“独立之精神、自由之思想”,才有可能立千年而不坠,与日月而同辉。 大师走了,他的学问和风骨一同带走了。 注:清华的校训原本是“自强不息,厚德载物;独立精神,自由思想。”而现在却被拦腰斩断,只剩下前面8个字了。