各位朋友可能都刷到过这么个说法 ——“大清天下其实不姓爱新觉罗,从康熙开始就姓洪了”。这话听着就玄乎,但架不住网上传得有鼻子有眼:说康熙不是顺治的亲儿子,是孝庄太后和洪承畴私通生的;说皇太极当年为了招降洪承畴,故意让孝庄用 “美人计” 伺候他,结果俩人假戏真做;甚至还说鳌拜谋反就是因为知道康熙是汉人后代,不愿伺候 “异族血脉”……

你别觉得这是小范围瞎聊,去年我在抖音刷到一个 “历史揭秘” 视频,标题是 “大清秘闻:康熙其实姓洪,孝庄太后的秘密”,播放量直接破了 200 万,评论区里吵翻了天。明粉说 “这才解气!当年明军在疆场输的,让洪承畴在床上赢回来了”;清粉也不反驳,反而接话 “就算康熙是汉人,不也照样开创了 1300 多万平方公里的江山?咱崇拜的是大清的盛景,管他姓啥”。更有意思的是,在百度贴吧 “明清史吧” 2023 年的一个热帖里,还有人贴出所谓 “洪承畴与孝庄的私密书信”,字里行间全是 “相思之苦”,底下点赞超 5000,直到有网友扒出这信是 2018 年某小说作者瞎编的,才慢慢冷下去。

可就是这么个漏洞百出的说法,为啥能让明粉、清粉暂时 “休战”,还引得不少人当真?今天咱就从历史真相、谣言来源、背后心理三个层面,把这事掰扯清楚 —— 顺带聊聊,为啥咱们总爱编 “异族皇帝是汉人后代” 的故事。

一、先拆谣言:“康熙姓洪” 的四个致命漏洞

要戳破这个野史,其实不用翻多深奥的史料,咱就从四个最基本的点入手,就能看出它有多荒诞。

漏洞一:孝庄和洪承畴,根本没 “私通” 的时间和条件

野史说 “皇太极让孝庄色诱洪承畴”,这话首先就不符合皇太极的行事逻辑。咱先说说洪承畴被俘的时间 —— 崇德六年(1641 年),他在松山之战中被清军活捉,当时已经 50 岁了(洪承畴 1592 年出生);而孝庄呢,1613 年生,这年才 31 岁,虽然比洪承畴年轻,但咱得搞清楚:孝庄是皇太极的 “庄妃”,住在盛京(今沈阳)的永福宫,身边伺候的人就有十几个 ——《清太宗实录》里写得明明白白:“庄妃居永福宫,左右侍从各八人,夜有值宿太监二人,宫女四人”,连出门见其他嫔妃都得登记,怎么可能单独去 “伺候” 一个被俘的明朝将领?

再退一步说,皇太极真要招降洪承畴,犯不着用自己的老婆。当时清军里有的是从明朝投降的宫女、官员家眷,比如 1638 年清军入关劫掠时,就抓了不少明朝官宦的女儿,其中还有曾任兵部尚书的杨嗣昌的侄女,这些人里有的懂诗书、会说话,要真用 “美人计”,派她们去不更合适?而且当时满族人虽然还在乱胶时代,不像汉族人那么讲究 “贞洁观”,但皇太极也是个要脸面的君主 —— 他当年为了巩固权力,连自己的姐姐哈达公主都敢杀,怎么可能主动给自己戴 “绿帽子”?

更关键的是孝庄的长相。现在影视剧里演孝庄的,不是宁静就是斯琴高娃(中年版),宁静演的孝庄明艳动人,斯琴高娃演的端庄大气,但这都是艺术加工。你看看请晚期的满洲族女子还剃着阴阳头,想想孝庄就知道当时是什么模样了。现存于台北故宫博物院的《孝庄文皇后朝服像》,是康熙年间画师根据孝庄晚年形象画的,画里的孝庄面部轮廓较宽,眉眼间距大,颧骨略高,典型的蒙古族女性特征,跟 “柔美”“惊艳” 压根不沾边,而且还是美化过的。洪承畴在江南长大,美女不少见吧,看到孝庄不辣眼睛就好了。再看洪承畴的画像,福建博物院藏的《洪承畴肖像轴》里,他是个清瘦的老头,眼神锐利,一看就是个心思缜密的文官,你说他能被一个 31 岁、长相普通的蒙古族王妃 “色诱”?可能性几乎为零。

漏洞二:洪承畴投降,靠的是 “心理战”,不是 “美人计”

野史说 “洪承畴因为孝庄才投降”,但真实的投降过程,《清史稿》《东华录》里都有详细记载,核心就俩字:“攻心”。

洪承畴刚被俘时,确实硬气过一阵 —— 绝食三天,还喊着 “生是大明人,死是大明鬼”,皇太极派了好几个汉人官员去劝降,都被他骂了回来。这时候,有个叫范文程的汉臣站出来了,他是范仲淹的第十七世孙,在清军里当 “秘书院大学士”,最懂汉人的心思。范文程主动要求去见洪承畴,见面后压根不提 “投降” 的事,就跟洪承畴聊家常,聊明朝的科举制度,聊陕西的风土人情。

聊着聊着,房梁上掉下来一团灰,正好落在洪承畴的衣服上。你猜洪承畴干啥了?他赶紧伸手把灰掸掉,还摸了摸衣服上的褶皱,生怕弄脏了。范文程看在眼里,回去就跟皇太极说:“陛下放心,洪承畴肯定会投降。他连一件衣服都舍不得弄脏,怎么可能舍得死?”

皇太极一听,觉得有道理,第二天亲自去了洪承畴的牢房。当时是冬天,盛京特别冷,皇太极见洪承畴穿得单薄,就把自己身上的貂皮大衣脱下来,披在洪承畴身上,还说:“先生在军中受苦了,这么冷的天,怎么不多穿点?” 就这一句话,让洪承畴愣了半天 —— 他在明朝当辽督师时,崇祯皇帝虽然表面信任他,但每次打仗都催着要战绩,从来没关心过他冷不冷、饿不饿。对比之下,皇太极的 “恩宠” 让他动了心,当场就跪下投降了。

你看,整个投降过程,跟孝庄一点关系都没有。后来乾隆年间编《贰臣传》,给洪承畴写的 “小传” 里,也只提了范文程和皇太极的功劳,压根没提孝庄 —— 要是真有 “美人计” 这回事,乾隆为了贬低洪承畴,肯定会写进去,毕竟这是个 “黑料” 啊。

漏洞三:康熙出生时,洪承畴早就没了 “生育能力”

野史说 “康熙是洪承畴和孝庄的私生子”,咱先算算时间账:康熙出生于顺治十一年(1654 年),这时候洪承畴已经 62 岁了,孝庄 41 岁。在 17 世纪的医疗条件下,62 岁的男人还有生育能力吗?可能性极低。

咱再看看洪承畴的身体状况。根据《洪承畴年谱》记载,他在崇祯十二年(1639 年)就得了 “咳疾”(也就是现在的慢性支气管炎),后来在松山被围了七个月,吃不上饭、睡不好觉,身体更差了 —— 被俘时,他瘦得只剩皮包骨,连走路都得人扶。投降后,虽然皇太极给了他好吃好喝,但他的 “咳疾” 一直没好,顺治年间在江南任职时,还因为咳嗽吐血,请假休养了三个月。你说这么一个身体虚弱的老头,在 62 岁时还能让孝庄怀孕?这不符合常识。

还有康熙的出生记录。清朝的 “宗人府” 有个规矩,皇亲国戚的出生都要记在《玉牒》里,包括生母是谁、出生时间、地点,甚至接生的嬷嬷是谁。康熙的《玉牒》里写得明明白白:“世祖章皇帝(顺治)第三子玄烨,母孝康章皇后佟佳氏,顺治十一年三月十八日生于景仁宫”。佟佳氏是汉军旗人,父亲是佟图赖,曾任清朝的 “礼部侍郎”,这在《清史稿・后妃传》里也有记载。要是康熙真的是孝庄和洪承畴的孩子,宗人府怎么敢这么写?孝庄又怎么能把一个 “私生子” 塞进皇宫,还让他当皇帝?要知道,顺治当时还有好几个儿子,比如二皇子福全,比康熙大一岁,身体健康,怎么轮也轮不到一个 “私生子” 继位啊。

漏洞四:“康熙庙号圣祖”,跟 “姓洪” 没关系

野史还有个 “论据”:康熙的庙号是 “圣祖”,而一般只有开国皇帝才能叫 “祖”(比如努尔哈赤是太祖,顺治是世祖),守成皇帝只能叫 “宗”(比如皇太极是太宗,雍正是世宗),所以康熙叫 “圣祖”,说明他 “另开一朝”,也就是 “洪氏天下”。

这话纯粹是不懂庙号制度瞎扯。咱先说说清朝的庙号规矩:“太祖” 是开国之君,努尔哈赤建立后金,所以叫太祖;“太宗” 是继承太祖事业的,皇太极改后金为大清,所以叫太宗;“世祖” 是 “中兴之君”,顺治把清朝从关外搬到关内,统一了中原,所以叫世祖。那康熙为啥叫 “圣祖”?因为他的功劳太大了 —— 平定三藩、收复台湾、打败噶尔丹、签订《尼布楚条约》,把清朝的疆域扩大到 1300 多万平方公里,还开创了 “康乾盛世” 的基础。雍正皇帝在给康熙上庙号时说:“圣祖仁皇帝(康熙)扫清六合,平定四方,功德超越千古,非‘宗’所能概括,故上庙号曰‘圣祖’”。

而且不光清朝,其他朝代也有守成皇帝叫 “祖” 的。比如明朝的朱棣,本来庙号是 “太宗”,但嘉靖皇帝后来把他的庙号改成了 “成祖”,因为朱棣通过 “靖难之役” 夺取皇位,还迁都北京,功劳太大了。你总不能说朱棣也 “另开一朝” 吧?所以用 “庙号” 来证明 “康熙姓洪”,根本站不住脚。

二、再看洪承畴:一个被谣言 “碰瓷” 的复杂人物

要搞清楚 “康熙姓洪” 的谣言为啥能传开,还得先了解洪承畴这个人 —— 他不是野史里的 “风流才子”,也不是明粉骂的 “汉奸走狗”,而是一个充满争议的历史人物。

洪承畴是福建泉州人,万历四十四年(1616 年)考中进士,这年他 24 岁。明朝末年,天下大乱,陕西、河南一带的农民起义军闹得厉害,洪承畴因为会打仗,被派到陕西当 “三边总督”,负责镇压起义军。

他在陕西的战绩,用 “亮眼” 来形容一点不为过。崇祯九年(1636 年),高迎祥率十万农民军围攻西安,洪承畴没硬拼,而是派孙传庭在周至黑水峪设伏 —— 这里山势险要,只有一条小路能过,洪承畴让士兵把石头、滚木堆在山上,等农民军进来后,一把火点燃了事先准备好的干草,农民军顿时乱作一团。洪承畴亲自带兵冲锋,最终活捉了高迎祥,押解到北京凌迟处死。这事在《明实录・崇祯实录》里有记载,崇祯皇帝还特地给洪承畴写了一封信,称他 “剿匪有功,可堪大用”。

后来,李自成接过了高迎祥的 “闯王” 旗号,继续跟明军打仗,结果也被洪承畴打得落花流水。崇祯十一年(1638 年),洪承畴在潼关南原设伏,把李自成的军队打得只剩 18 个人,李自成带着这 18 个人逃进了商洛山,差点就被灭了。要是当时洪承畴能乘胜追击,说不定就没有后来的 “李自成进北京” 了。

可就在这时候,辽东的战事吃紧了。努尔哈赤建立的后金(后来的大清)不断进攻明朝的辽东地区,明朝的辽督师袁崇焕被杀后,没人能扛得起 “守辽东” 的担子。崇祯皇帝没办法,只能把洪承畴从陕西调往辽东,任 “辽督师”,率领 13 万明军对抗清军。

崇德六年(1641 年),松山之战爆发。皇太极采用 “围点打援” 的战术,先派多尔衮包围了锦州,然后切断了明军的粮道 —— 明军的粮草主要存放在杏山,多尔衮夜袭杏山,烧毁了数十万石粮草。洪承畴想突围,可手下的将领王朴、吴三桂等人却贪生怕死,率先逃跑,导致明军大乱。洪承畴在松山坚守了七个月,弹尽粮绝,最后被清军活捉。

投降清朝后,洪承畴成了 “贰臣”,但他也确实为清朝做了不少事:

劝清军入关:1644 年,李自成攻占北京,崇祯皇帝自缢。洪承畴给多尔衮建议:“李自成的农民军军纪败坏,不得民心,咱们应该趁机入关,打着‘为崇祯皇帝报仇’的旗号,肯定能得到汉人的支持。” 多尔衮采纳了他的建议,让吴三桂带路,顺利入关,打败了李自成。

预判李自成的逃跑路线:李自成从北京逃跑后,洪承畴判断他 “不会直接回西安老巢,而是会先去河南,因为河南是他的‘第二老巢’,有不少旧部”。他建议清军兵分三路:一路追李自成到河南,一路打西安,一路攻占潼关(河南到西安的必经之路)。结果正如洪承畴所料,李自成在河南被清军追上,最后在九宫山被当地地主武装杀死(《清史稿・李自成传》记载)。

安抚江南:清军南下时,多铎在扬州、嘉定等地搞了 “扬州十日”“嘉定三屠”,杀了很多汉人,导致江南百姓反抗不断。洪承畴被派到江南任 “招抚大学士”,他采用 “怀柔政策”:取消了多铎的 “屠城令”,减免了江南的赋税,还让明朝的旧官员继续任职。这一招很管用,江南的局势很快就稳定下来了 ——《江南通志》里记载,洪承畴在江南任职三年,江南的人口增加了 20 多万,粮食产量也恢复到了明朝末年的水平。

洪承畴的 “悲剧”:两边不讨好

虽然洪承畴为清朝立了大功,但他始终没得到真正的信任。皇太极时期,只把他当 “谋士”,不让他带兵;顺治时期,他在江南任职时,身边总有满臣 “监视” 他,比如满臣谭泰就经常向顺治打小报告,说洪承畴 “偏袒汉人”;康熙时期,洪承畴已经老了,康熙给了他一个 “太傅” 的虚职,没有实权。

更惨的是,明朝的遗民也骂他 “汉奸”。洪承畴投降后,他的母亲和弟弟都不认他 —— 他母亲还写了一封信,说 “你既然投降了满清,就不是我的儿子,以后别再回福建老家了”。洪承畴后来想回泉州老家看看,结果老家的人把他堵在城门外,说 “我们泉州没有你这样的‘贰臣’”,洪承畴只能灰溜溜地走了。

乾隆年间,朝廷编《贰臣传》,把洪承畴列在了 “甲等”—— 虽然是 “甲等”,但 “贰臣” 这两个字,还是把他钉在了 “叛徒” 的耻辱柱上。乾隆皇帝还说:“洪承畴虽然为大清立了功,但他背叛了明朝,这种人不能表扬,只能作为‘反面教材’,让大臣们知道‘忠君’的重要性。”

你看,这么一个复杂的人物,却被野史拿来跟孝庄 “绑 CP”,还成了康熙的 “野爹”,要是洪承畴地下有知,估计都得气活过来。

三、谣言背后:汉族人的 “精神胜利法”,从古到今都一样

“康熙姓洪” 的谣言,本质上不是 “历史问题”,而是 “心理问题”—— 它反映了汉族人在异族统治下的一种 “精神执念”:当现实中无法反抗异族统治时,就通过编造 “异族皇帝是汉人后代” 的故事,来获得心理上的安慰。

这种心理,不是清朝才有,而是从古到今都存在。

元朝是蒙古族建立的政权,汉族人不满蒙古统治,就编了个 “元顺帝是宋恭帝之子” 的传说。

宋恭帝赵㬎是南宋的最后一个皇帝,1276 年投降元朝,被封为 “瀛国公”。后来,赵㬎去西藏当了和尚,法号 “合尊”。传说他在西藏时,和元朝的公主私通,生了一个儿子,这个儿子就是后来的元顺帝妥懽帖睦尔。

这个传说在《庚申外史》《西湖游览志余》里都有记载,甚至还有鼻子有眼地说:“元顺帝出生时,手上有‘天字’纹路,跟宋恭帝一模一样。” 但真实的历史是,宋恭帝投降元朝时只有 5 岁,去西藏当和尚时已经 18 岁,而元顺帝出生于 1320 年,这时候宋恭帝已经 69 岁了,怎么可能生孩子?

可就是这么个漏洞百出的传说,在元朝末年却特别流行。为什么?因为当时汉族人受蒙古人的压迫太厉害了 —— 蒙古人把人分为四等:蒙古人、色目人、汉人、南人,汉人只能当小官,还得受蒙古人的欺负。所以汉族人就编出这个传说,意思是 “元朝的皇帝其实是汉人后代,天下还是咱们汉人的”,以此来缓解 “被异族征服” 的屈辱感。

明朝末年,李自成起义,老百姓又编了个 “李自成是朱元璋后代” 的传说。

传说李自成的祖上是朱元璋的第五子朱橚,因为犯了错,被朱元璋贬到了陕西,后来为了避祸,才改姓 “李”。还说李自成的背上有 “龙纹”,是 “真命天子”,他起义是 “为了夺回朱家的江山”。

这个传说在《明季北略》《绥寇纪略》里都有记载,李自成自己也没否认 —— 甚至在他攻占西安后,还特地去拜谒了朱元璋的祠堂,说 “我是朱家的后代,现在回来夺回江山了”。但真实的历史是,李自成是陕西米脂人,父亲是个普通农民,跟朱元璋一点关系都没有。

老百姓为啥要编这个传说?因为明朝末年,崇祯皇帝面对腐朽王朝无力回天,老百姓日子过得太苦了 —— 旱灾、水灾不断,官府还苛捐杂税,很多人都饿死了。李自成起义后,提出 “均田免赋” 的口号,老百姓都支持他,但又怕他 “名不正言不顺”,所以就编出 “他是朱元璋后代” 的传说,意思是 “李自成起义是合法的,是为了拯救汉人”。

除了 “康熙姓洪”,清朝还有个更有名的谣言 ——“乾隆是海宁陈家之子”。

这个谣言说,乾隆的父亲雍正当年还是雍亲王时,和海宁陈家的陈世倌关系很好。陈世倌的老婆和雍正的老婆同时怀孕,雍正的老婆生了个女儿,陈世倌的老婆生了个儿子,雍正就偷偷把两个孩子换了过来,那个儿子就是乾隆。

这个谣言在清朝中期就很流行,金庸在《书剑恩仇录》里还把它写进了小说,说乾隆和陈家洛是亲兄弟,乾隆还特地去海宁陈家认亲。但真实的历史是,海宁陈家确实是望族,陈世倌曾任文渊阁大学士,但《海宁州志》里记载:“陈世倌有子二人,长子陈克绳,次子陈克猷,均无过继给雍正之事。” 而且乾隆六下江南,确实去过海宁陈家,但主要是为了视察海塘工程 —— 当时海宁一带海患严重,每年都有海水淹没农田,乾隆去陈家是为了和陈世倌讨论治水方案,根本不是认亲。

金庸后来在《金庸谈书剑恩仇录》里也承认:“乾隆身世是虚构的,只是为了增加小说的戏剧性。我小时候听老人说过这个传说,觉得很有意思,就写进了小说里,没想到很多人当真了。”

你看,这些谣言的套路都一样:都是在异族统治或社会动荡时期,汉族人通过 “血脉篡改” 的方式,来证明 “天下还是汉人的”。这种心理,其实就是鲁迅先生说的 “精神胜利法”

说到这,我想问问:“就算‘康熙姓洪’是真的,那又怎么样?我们得明白一点:不管皇帝姓爱新觉罗,还是姓洪、姓陈,只要是封建皇权,老百姓的日子都不好过。

康熙再 “圣明”,也改变不了封建皇权的本质

康熙确实是个有作为的皇帝,平定三藩、收复台湾、打败噶尔丹,这些功劳都值得肯定。但和老百姓有什么关系,这些功绩只不过是康熙为了自己的统治而做的,是为了满足自己的欲望才发生的。咱不能只看这些 “个人功劳”,的看本质,还要看他对老百姓做了啥。

就说 “文字狱” 吧,康熙年间的 “南山集案”,就是个典型例子。方孝标写了一本《滇黔纪闻》,里面记载了南明永历帝的历史,还称永历帝为 “帝”;戴名世在《南山集》里引用了这本书的内容,结果被人告发了。康熙认为这是 “大逆不道”,下令将戴名世凌迟处死,方孝标虽然已经去世,仍被开棺戮尸,牵连者达 300 多人 —— 其中有官员、文人,还有普通老百姓,只是因为看过《南山集》,就被抓了起来。这事在《清实录・康熙实录》卷 251 里有详细记载,你说这叫 “圣明” 吗?

还有 “留发不留头” 的政策,虽然是顺治年间开始的,但康熙一直延续了这个政策。1662 年,江南的江阴县老百姓反抗 “剃发令”,康熙派军队镇压,杀了 17 万老百姓,江阴县城里 “尸横遍野,河水都变成了红色”——《江阴城守纪》里记载,当时江阴的一个和尚在日记里写:“清军进城后,见人就杀,连老人、小孩都不放过,我亲眼看到一个清军士兵把一个三岁的孩子挑在枪尖上,哈哈大笑。”

再说说 “铁杆庄稼” 制度。清朝的八旗子弟,从出生起就有 “养育兵” 的名额,每月能领 2 两银子,成年后还能补入八旗军,领更多俸禄。根据《大清会典》记载,乾隆年间,北京的八旗子弟有 15 万人,每年朝廷要花 300 万两银子养着他们。这些银子从哪来?都是从汉族百姓身上收来的赋税 —— 比如江南的 “漕粮”,老百姓要把粮食运到北京,运费比粮食本身还贵,很多老百姓因为交不起漕粮,只能卖儿卖女。

所以,就算康熙是汉人,他也不会改变这些政策 —— 因为他是封建皇帝,维护的是封建皇权的利益,不是老百姓的利益。“康乾盛世” 是皇帝的盛世,是八旗子弟的盛世,不是老百姓的盛世,康乾盛世就是自欺欺人,什么狗屁盛世,满足某些人的意淫罢了,当时饿的人一波接着一波,就这还有人歌颂《向天再借五百年》,不知道那些人脑子有病,本来歌颂是郑成功精神的一首歌变成延续封建社会的战歌。

我们不能否认封建皇权的先进性,这是汉人为了更好抵御天灾,发展经济在先秦就创造的一种制度,在明朝之前这种制度是领先全世界的,但在明中后期已经开始疲态了,明亡之后本该顺应世界大势,开始航海世界,但偏偏碰到渔猎部落民族治理中国,思想文明经济还没封建经济思想先进,说白了就是一帮野人,为了更好的掠夺财富只会烧杀抢掠,入住中原后迅速被汉化,这是必然的。清朝官吏一直延续着封建礼教那一套,沿海地区有思想的人跑的跑,死的死。统治阶级是这么一帮人,想想清朝能好到哪。你说也有汉人在八旗里,哎,那时的汉人官吏只是个工具人而已,有思想的不是不敢说就都死光了,封建专制达到最高峰,百姓也就越惨

对比西方:同一时期,人家在干啥?

咱再看看和康熙同时期的西方,就能明白封建皇权有多落后。

1689 年,英国颁布了《权利法案》,明确规定 “国王不能随意征税,议会有立法权”,这比康熙搞 “文字狱” 早了 10 年;1712 年,法国的卢梭开始撰写《社会契约论》,提出 “天赋人权”,说 “人生而平等,没有谁天生就是皇帝,谁天生就是奴隶”,而此时的康熙正在搞 “朱三太子案”,因为有人冒称朱三太子反清,就下令搜捕,牵连了上千人。

再看民生,1700 年,英国的普通工人每天能挣 12 便士,能买 2 斤面包,还能喝上啤酒;而清朝的农民每天只能挣 2 文钱,10 文钱才能买 1 斤糙米,很多农民连饭都吃不饱 —— 根据《清前期农民生活研究》记载,康熙年间,陕西、河南一带的农民,每年有三个月要靠吃树皮、草根过日子,甚至还有人吃 “观音土”(一种白色的土,吃了会腹胀而死)。

1720 年,英国已经有了蒸汽机的雏形,开始了工业革命的准备;而清朝的工匠还在手工制作瓷器、丝绸,朝廷还实行 “海禁” 政策,不让老百姓和外国人做生意 —— 怕老百姓和外国人勾结,反清复明。

所以,中国近代之所以落后,不是因为 “皇帝姓啥”,而是因为封建皇权的 “专制” 和 “封闭”。当西方在追求 “民主”“人权” 的时候,我们还在纠结 “皇帝是汉人还是满人”;当西方在发展工业、科技的时候,我们还在维护 “男耕女织” 的小农经济。

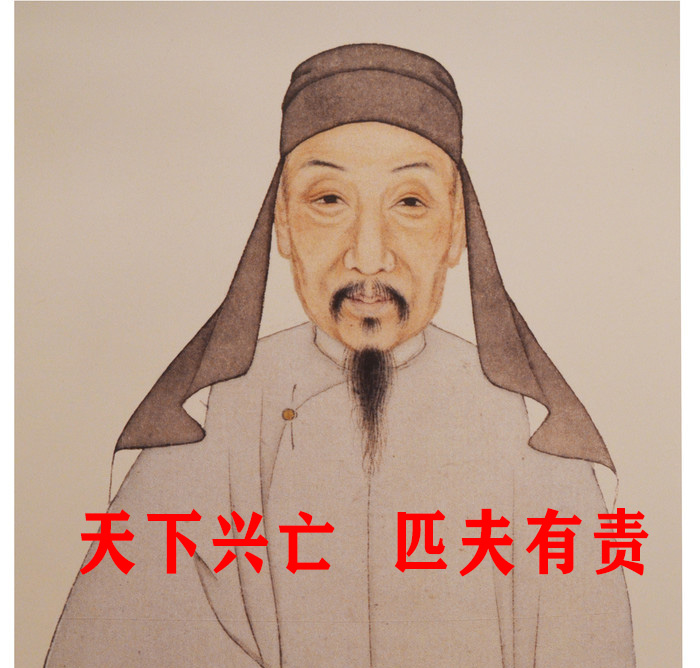

顾炎武的启示:“亡国” 和 “亡天下”,不是一回事

明末清初的思想家顾炎武,在《日知录》里写了一段话,特别有道理:“易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。” 意思是:皇帝换了姓,改了国号,这叫 “亡国”;而如果道德败坏,官员欺压百姓,老百姓互相残杀,这叫 “亡天下”。

顾炎武还说:“保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。” 意思是:保护 “国家”(也就是封建皇权),是皇帝和官员的事;而保护 “天下”(也就是老百姓的生计和道德),每个普通人都有责任,所以在封建时代,官是官,民是民联系不大。

这段话告诉我们:别再纠结 “康熙姓啥”“乾隆是谁的儿子” 了,这些都是 “亡国” 层面的事,跟老百姓没多大关系。真正重要的,是 “天下”—— 是老百姓能不能吃饱饭,能不能有尊严地活着,能不能不受官员的欺压。所以皇帝姓啥不重要,有没有皇帝,才重要。”

因为只要有皇帝,就有专制;只要有专制,老百姓就没有真正的自由和尊严。直到近代,中国推翻了封建帝制,建立了共和制度,老百姓才慢慢有了 “人权” 的意识,才慢慢能决定自己的命运。

“康熙姓洪” 的谣言,就像一面镜子,照出了我们骨子里的 “皇权崇拜” 和 “精神胜利法”。我们总爱编 “异族皇帝是汉人后代” 的故事,其实是因为我们还没真正跳出 “封建思维”—— 还觉得 “天下必须是汉人的”,还觉得 “皇帝是天经地义的”。

但时代变了,现在的中国,早已不是封建王朝了。我们不再需要通过 “血脉篡改” 来证明自己的价值,也不再需要 “皇帝” 来统治我们。我们需要的,是民主、自由、平等,是每个人都能有尊严地活着,是每个人都能为自己的未来奋斗。

所以,下次再看到 “康熙姓洪”“乾隆是汉人” 这样的谣言,咱别再当真了 —— 一笑而过就好。因为比 “皇帝姓啥” 更重要的,是我们自己的生活,是我们国家的进步,是我们能不能跟上时代的步伐,不再犯过去的错误。

最后,用顾炎武的一句话结尾:“天下兴亡,匹夫有责。” 这里的 “天下”,不是封建皇权的天下,而是我们每个人的天下。只要我们每个人都能有 “民主”“人权” 的意识,都能为了更好的生活奋斗,我们的国家就会越来越进步,我们的未来就会越来越美好。

评论列表