一方薄板,架在下沉池座区的两块石阶上,充当临时展台。苗彻把早晨从农场采回的战利品一一摆上,草莓薄荷、梅丽莎香蜂草、肉桂罗勒、澳洲迷迭香、柠檬百里香……都是市面上不常见的品种。她招呼大家先细细嗅闻,感受每一种植物独特的香气,再用指尖轻轻揉搓叶片,「然后就可以开吃了,我的建议是直接入口。」

食材摆在眼前是抽象的,放进嘴里却具体而直接:「像嚼了绿箭口香糖」「香槟薄荷真有酒精的味道」「这个香蜂草里的木姜子味特别提神」。眼看十来人将 1 平方米左右的展陈团团围住,兴致高昂地吃「草」讨论,苗彻心里涌起一阵感怀,「社会情绪真的变了,大家现在能静下来,也愿意亲近土地,感受大自然了。」

几小时前,她的心里还有点没底儿,「我不确定大家会不会对一堆草感兴趣。」

这是北京 shifter 酒吧和相识许久的「杂食者餐桌」(由美食媒体人苇杭、资深食客仔猫共同发起的一系列餐桌活动,每一期围绕特定的饮食主题,与餐厅合作策划限定菜单,和感兴趣的食客一起,探索食物背后的技艺、情感与文化价值。)共同举办的「从农场到酒吧」鸡尾酒活动现场。一大早,苗彻便来到距离市区 40 公里的乐番农场,她打算采摘一些新鲜香草,作为下午活动垂直品鉴环节的展陈,让久居都市的人近距离触摸土地,感受一番自然造物的神奇。近些年,餐饮界的「从农场到餐桌」(Farm to Table)蔚然成风,同样思路的「从农场到酒吧」(Farm to Bar)却鲜有人涉足,shifter 是先行者。2019 年,做了十年实体店生意的苗彻租下北京什刹海边一座小楼的露台,创立了 shifter,不到 2 年后,因房东单方面解约,酒吧被迫迁至金宝街后巷的红星胡同。回头来看,这不只是一次简单的店址迁移,还开启了 shifter 向 Farm to Bar 的探索与转型,几乎重构了品牌的气质面貌与精神内核。

「也算是一种因祸得福吧,被推着走了一把。」苗彻事后总结。从一个 30 平方米的小店到 150 多平方米的复合空间,面积扩大五六倍,苗彻对于 shifter 的构想自然也水涨船高。「自然物产」是第一步,从新店落地的第一天起,苗彻和团队便决定不再使用任何工业糖浆,转而做以自然物产为主题的手工鸡尾酒。这是一个直觉决定,它是苗彻对技术反思和沉淀后的结果。在老店最后的一两年,她经历过一段迷茫期,「当时疯狂迷恋各种先进技术,因为发现头部酒吧都在追捧技术,我想要和他们站在一起,于是也要求团队大量使用技术。」渐渐地,一种巨大的审美疲劳和认知上的空洞感袭来,她不断问自己,在日常生活里真正想喝的是什么?答案是:自然的、本真的、好食材做出来的东西。

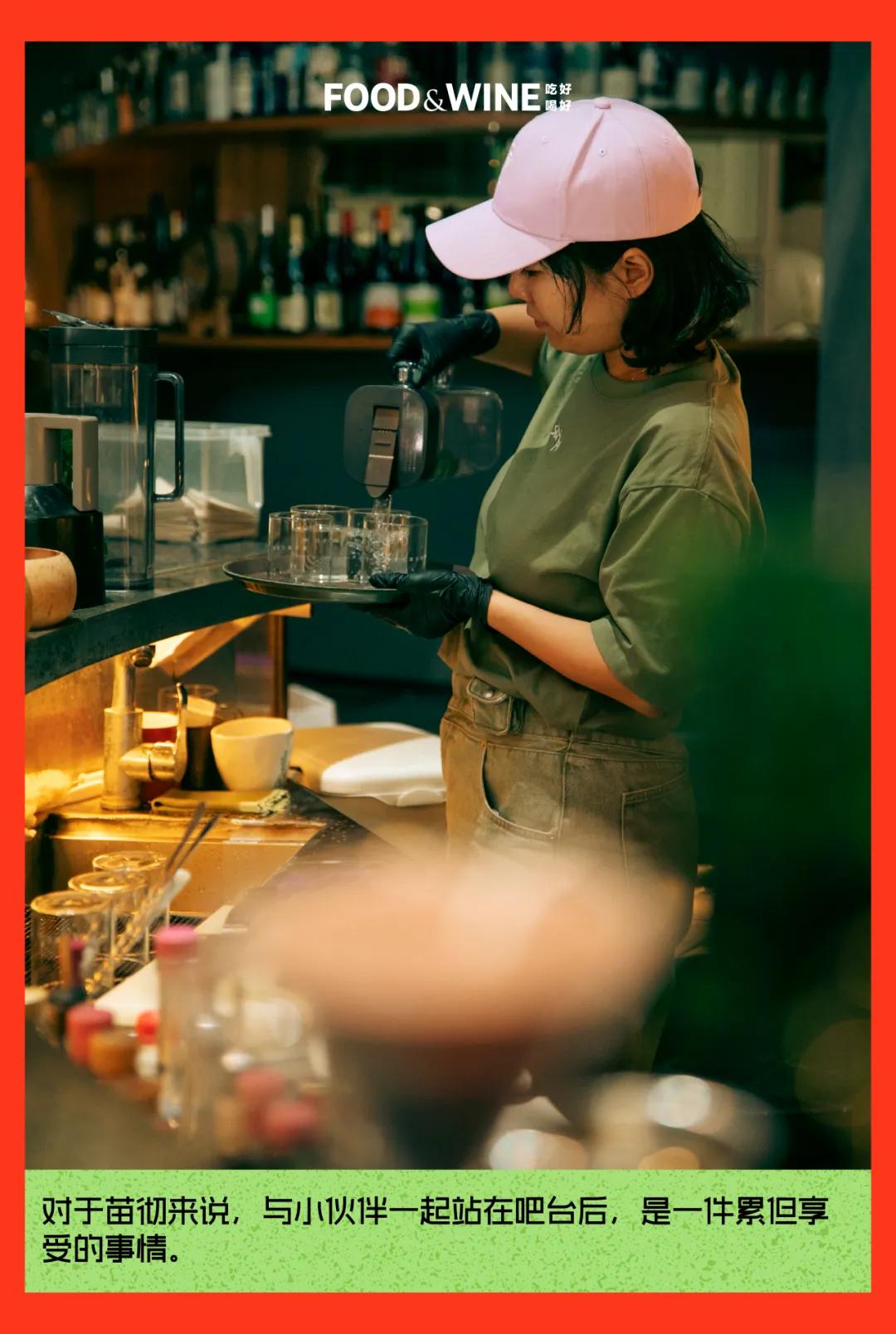

真正践行 Farm to Bar 是一年后。2023 年春天,在一场田间公益展,苗彻结识了北京大兴专注生态农业的乐番团队。农场生态种植的蔬果令她和团队大感意外,他们发现只要食材风味好,简单制作,酒也能很好喝。展览结束后,shifter 和乐番达成合作,开始执行「订单农业」:shifter 根据酒单计划提前向乐番订购所需物产,乐番则按 shifter 的订单规划种植和土地使用。有了农场为依托,Farm to Bar 不再只是一个概念,终于可以扎实地落地生长。

周末午后,这片东二环附近的胡同后巷十分安静,一眼望去都是时兴店面。shifter 离胡同口不远,门前一棵 Y 字形老国槐,两三层楼高,枝叶繁茂。苗彻说,当初决定搬到这里也是因为相中了这棵国槐。

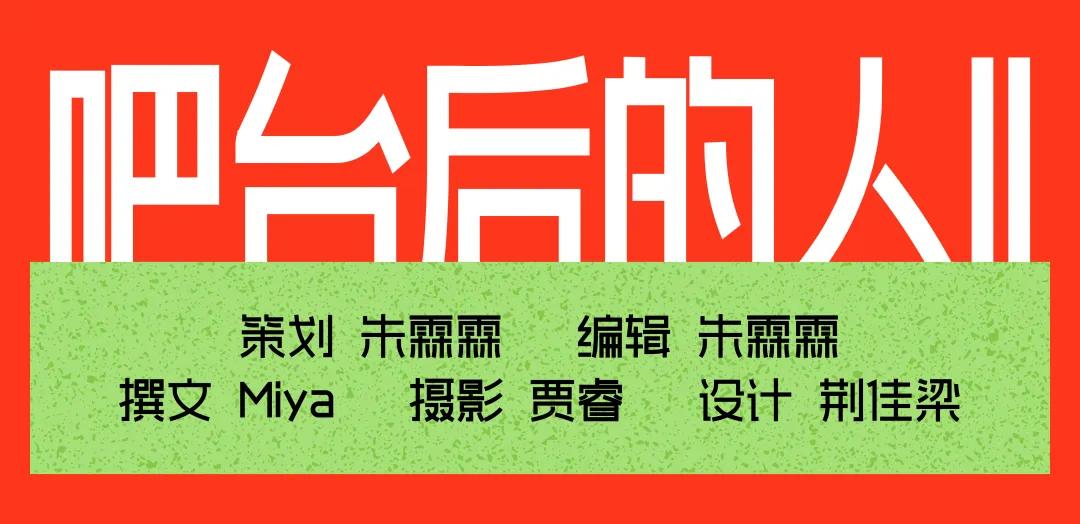

推门入内,不见寻常胡同酒吧的逼仄,相反一派自然舒展的姿态,黑白灰的主色调中,恰到好处地点缀着几抹植物的绿意。一张长弧形大理石吧台,从外向里顺势延伸,串联起 5 个高低错落、大小不一的座位区。在苗彻带着众人围桌吃「草」之际,吧台后两位年轻的调酒师正熟练地凿冰、榨汁、摇酒。长柄吧勺在他们手中有节律地旋转,摇壶疾速地起落,冰块撞击壶壁的声音,响一阵,又停一阵。

许多人认知 shifter 的 Farm to Bar,始于一杯名为「番茄」的贝利尼(Bellini),这日活动的第一杯酒也是从「番茄」开始。单从外观上看,这与一杯经典贝利尼并无二致,淡淡的粉,肉眼可见的果泥,上方一层丰盈泡沫,入口才发现 shifter 用番茄泥取代了经典版本的桃浆,简单的番茄泥兑上普罗塞克起泡酒(Prosecco),喝起来是周正的清香与甜。

事实上,很多水果都适合拿来做贝利尼,草莓、樱桃、覆盆子等都是常见选择,shifter 的特别在于选用与乐番农场独家签约的番茄品种 Red Free。目前,全世界番茄种类约有 10000 种,Red Free 属红色系椭圆形品种,果实呈深宝石红,中文语境里常译为「红福瑞」,但苗彻更喜欢称呼它的英文名。相比一般西红柿,自然熟成的 Red Free 甜度更高,风味浓郁,简单来说,「就是有番茄味」。在为乐番的田间公益展研发展览特调时,苗彻和团队第一次尝到这款番茄,食材的天然口感打动了所有人,原本只在展览期间限时供应的特调也因此成为酒单上的常青。

酒单上另一经典「农场血腥玛丽」同样使用了 Red Free。如果说「番茄」是极简主义的代表,「农场血腥玛丽」则将极繁主义拉到了极致。血腥玛丽作为一款经典调酒,本就有「全世界最复杂的鸡尾酒」之称,从基酒、辣度再到装饰物的选择,各种五花八门的版本层出不穷。shifter 参考了国际调酒师协会(IBA)的标准配方并略加调整,最终以鲜榨番茄汁、伏特加、鲜榨柠檬汁、伍斯特酱(Worcestershire Sauce)、3 滴 Tabasco 辣酱、现磨黑胡椒、芹菜苦精的版本呈现。相比 IBA 版本,shifter 提高了辣度,鲜榨的 Red Free 番茄汁则带来了更纯正自然的酸。

使用自然生长的有机番茄则对调酒师提出了更高要求 —— 相比千篇一律的工业化番茄汁,不同批次、果期和季节的 Red Free,鲜榨出来的果汁质地也不尽相同,比如夏天的番茄普遍更多汁,Rolling(摇动)过程中呈现高流动性液体状,等到天冷时,汁液则更容易凝结,呈现半流体状。调酒师无既定标准可循,只能依据当下番茄的状态,灵活调整手法与时间,「如果这时还有客人坐在吧台前看你,还会额外增加心理层面的考验。」调酒师李梦梦(后文称梦梦)坦言,自己经常以这杯酒的完成度来判断最近技术的进退。但也正是在这种充满不确定性的创作中,她最大程度地体会到作为一名调酒师的乐趣,「两个调酒杯来回拉的时候,你会闻到番茄的香气,我就想一定要把这杯酒做好。」

shifter 还开在后海时,梦梦便有所耳闻,对店里的超大露台和美丽晚霞印象深刻。但真正令她起心动念,是听闻搬迁新址的 shifter 转型做起 Farm to Bar,本身就对以应季物产调酒抱有极大兴趣的她决定毛遂自荐,成为其中一员。过去一年,梦梦做的最多的是金汤力。金酒是 shifter 的招牌特色之一,店里有一项自 2019 年一直延续至今的传统 ——「金夜」—— 每周二,只提供金酒纯饮及以其为基底的鸡尾酒。

下午近 4 点,紧随番茄贝利尼之后,3 款以金酒为基底的经典鸡尾酒依次登场。没有花哨的配方,只在香草植物的选择上更为精细。「Southside」融合了糖果薄荷的清新,「Rosemary Gin Fizz」以澳洲迷迭香勾勒出鲜明轮廓,「Gin Basil Smash」则注入了蓝色香料罗勒的独特辛香,将整杯酒的香气与风味层次提升一大阶。苗彻坦言,如果将这些草本作物都换作商用产品,大家不一定会觉得那么好喝,因为风味会减弱,「只是用了一些草,为什么能呈现出如此复杂的香气?」她进一步解释,采用自然农法生态种植的作物,其风味结构是完整的,不像某些商业品种,出于功能和效率上的考量,不得不牺牲一部分风味表现。

关于工业化与有机种植作物的风味差异,shifter 的研发调酒师张杰(后文称 Freeman)有这样一个形容:同一个品种的罗勒,如果用市场上催产出来的,一杯酒需要 5~8 片才能出味道,但如果是无公害罗勒,一片足矣,它的风味更浓郁,层次也更分明。当然,与之相对应,两者的价格也不在同一水平线。市面上,一斤九层塔的价格通常不过三五十元,shifter 使用的紫色罗勒每斤近 200 元;菜市场的番茄三五元一斤,而 shifter 的签约品种则高达 39 元。部分古老或特殊风味的作物品种,要从选育种子开始,一粒种子几十到上千元不等,发芽率也非百分百,这都是一家践行 Farm to Bar 的酒吧要付出的隐形成本。

苗彻粗略算过一笔账,shifter 的总成本要比行业平均水平高 10%,其中最主要就是食材支出。以一杯「农场血腥玛丽」为例,光番茄的成本就高达 30 多元,「这在鸡尾酒行业就像疯了一样」。但几乎所有喝过的客人都觉得好,苗彻又自觉值得,「毕竟还没高到 80 块,还在我们的承受范围。」一直以来,她做生意的原则便是「该花钱的地方就多花。我愿意少赚钱,也不必要赚钱那么快。」苗彻说,shifter 总体而言是一个比较慢的品牌,讲究细水长流,这也部分解释了为什么它能和乐番一拍即合,在缓慢、低效、无常的生态农业道路上携手同行。

和很多熟客一样,苗彻一直在翘首等待今年紫色罗勒的收成。在调酒里,罗勒是最常用的新鲜香草之一,但市面上的选择有限,目前最广泛销售的是九层塔,「不是因为它代表了罗勒中最美妙的品种,而是因为它的种植效率最高。」2023 年,受够了九层塔味道的苗彻找到乐番农场,询问是否能种植其他可替代品种,紫色罗勒、肉桂罗勒、蓝色香料罗勒等数个特色罗勒便在这样的契机下陆续出现。

苗彻最为偏爱紫色罗勒,店里最受欢迎的罗勒酒款便是用其制作。紫色罗勒又叫「深猫眼石」和「紫色蛋白石」,叶片呈神秘的深紫色,叶子甜香,但比起甜罗勒的甜更为柔和,且带有温和的辛香料调性。「这是一个古老的罗勒品种,生长条件也比较苛刻,地温需要保持在 25~28 ℃,现在地温还不够,所以今天没有采。」苗彻遗憾道。

这不是苗彻第一次直面生态农业的不确定,事实上,紫色罗勒种植 3 年来,只有第一年产量还算稳定,仅在冬天最冷的两个月暂停供应。第 2 年,一场连续降雪,让地里的紫色罗勒全都冻死。眼下,立夏已 1 个月,它依旧没有冒头的迹象。苗彻担心持续太久的沽清会给客人带来不好体验,也不知何时能恢复供应,权衡之下下架了酒单上的「罗勒两喝」,改用「薄荷两喝」代替。

做生态农业不易,在自然和气候条件并不理想的北京做 Farm to Bar 更是难上加难。去年夏天,北京接连降雨,高温高湿导致田间虫害频发,这座干燥的北方城市甚至有了不曾出现过的南方虫害,农场不少作物受灾减产,能供给 shifter 的作物也变得紧张起来。这些都是苗彻此前未曾预料的情况。和大多数都市里长大的人一样,苗彻曾经也是一个对土地陌生的人,这几年近距离与农场和土地打交道,她对无常有了更深刻的体认,「我慢慢发现自己变成一个能接受无常的人,无常其实才是常态。」

从自然物产到 Farm to Bar,一路看似水到渠成,但并非一开始就有好的反响。苗彻回忆,店里刚做 Farm to Bar 的时候根本没人在意。那时,她把「农场酒款」放在酒单头一两页,上面用绿色角标标示,一旁还附上酒款介绍和农场照片,「大家就像看不见一样,直接无视跳过。」点评网站的一百条评论里,大概只有一个人提及。直至 2024 年下半年,客人才渐渐注意到 Farm to Bar 的理念,「在此之前,我们孤独了很长一段时间」。

那些时刻,苗彻会想到每周二的「金夜」传统。与 Farm to Bar 的遇冷类似,「金夜」在头一两年频频被客人怀疑。如今,「金夜」拥有了一批忠实拥趸,不少客人甚至专门周二赶来,一些手工金酒品牌也选择把发布会安排在 shifter。周二这个酒吧行业里惯常冷清的日子,却一反常态地成为 shifter 平均营业额最高的工作日。「很多事并非一开始就能有好的反响,要耐得住寂寞」,这是苗彻从「金夜」中习得的重要一课,也正是这一信念,支撑她走过那段无人喝彩的时期。

不同于一般的鸡尾酒吧,shifter 是一家全员研发的酒吧。店里执行「吧服一体」,意思是不区分调酒师和服务员,每个岗位的人既要懂外场又要懂吧台,除苗彻和厨房之外,全员轮换。每年,shifter 会按春夏、秋冬两季更换酒单。通常新酒单发布前 2 个月,研发就开始了,内部称之为「立项」;紧接着是「开选题会」,每个人提报想法,由内部初步筛选;之后,各自做出初版,再集中甄选优化;待内部达成一致,苗彻会组织一轮对外的新酒评审大会,邀请 8 位受过味觉训练的人员组成评审团,按自制量表上的口味、装饰物、季节适配等多个维度对新酒打分,最后按得分高低决定新酒单。

事实上,做酒吧多年,哪款酒能上哪款不能,苗彻在内测阶段便能猜个八九不离十,「但我不能直接告诉小伙伴,所以我做了量表,分数出来后大家都得认,而且量表会让你明确看到短板。」对于年轻调酒师而言,不断学习新知、碰触各种未知是非常重要的,如果只是日复一日地做酒,无法从中进步,很快便会疲乏,这也是苗彻坚持全员研发并发明一整套研发机制的初衷。

另一方面,这些年,行业里不时流传着「青黄不接」的论调:「老炮(资深调酒师)的脸已经看烦了,年轻人又不行」。苗彻对这种论调并不认同,「很多年轻调酒师非常渴望研发,但市场并没有给他们太多机会,尤其越优秀的酒吧,权力越集中,即便是非常资深的调酒师,依然没有资格参与。」她有意打破行业惯性,给年轻人更多上手的机会,「他们不用觉得自己才不到 30 岁,肯定没有那些业内老兵做得好,事实上他们的业务水平和成长速度已经远超很多调酒师,可以更自信一点,头抬得更高一点。」于是,我们看到一家并无名师大咖坐镇的胡同酒吧,凭借独树一帜的风格,在山头林立的北京鸡尾酒行业中逐渐站稳脚跟,走出一条属于自己的路。

农场也有意进行新尝试,一点点拓展着作物的边界。今年起,调酒中不可或缺的树莓、醋栗等浆果类作物,也正式列入乐番农场的种植计划。从农场到酒吧,远不只是简单的供与求,交流与协作持续发生。前些日子,无常再次降临。农场主在搭建蔬菜棚时不慎从棚顶坠下,医院养伤期间还牵挂着地里的 3 只小鹅。这段时间苗彻去往农场的次数也多起来,每次到访都会顺带除草、喂鹅,「我们就像战友。」土地和作物不再只是背景,也成了苗彻生活的一部分。

过去两三年,她几乎每个月都会跑一趟农场。看看地里作物的生长情况,和农场主聊聊田间新动态,发酵堆肥和生物防治的效果如何,又或者单纯地只是想在田边吃个涮锅 —— 支起卡式炉,从地里摘来当季蔬果,带着土地和露水的气息,吃进嘴里满口清甜。Farm to Bar 做到第 3 年,它也像一颗种子,在团队成员的内心种下。每次用 Red Free 调酒,梦梦都会格外用心,「那些番茄都是很辛苦种出来的」。前不久,她主动问起苗彻下次去农场的时间,表示想一同前往,「我想看看今年夏天地里都长了些什么」。对食物来源关切的背后,往往也意味着人对自然认知的转变。当我们尚无法立刻改变宏大的食物系统时,并非只能做被动的消费者。如何消费、获取和烹饪食物,其实也在反向塑造着生产逻辑,甚至一定程度上也重塑着人与自然的深层连接,而这也正是践行 Farm to Bar 的要义所在。

近些年,随着自然主义的回潮以及对工业化农业反思的兴起,Farm to Bar 俨然已成为时下行业里最时髦的标签。但苗彻始终认为,对于一家非刚需的生活方式类酒吧而言,这不应当成为它的全部。在她看来,酒吧本质上还是一种空间体验,把一杯酒做好只是做好了体验的基础项,在此之上,更重要的是确保客人停留在这个空间时的体验是愉快舒适的。

念及此,在 shifter 的经营上,苗彻有意往后退一步。不少经营者热衷高薪聘请获过业内大奖的调酒师,苗彻觉得没必要,「老板也好,调酒师也好,甚至这个店都不是主角,真正的主角是来店里体验的客人,我们应该让自己的存在感弱一点,这样客人才能待着舒服。」这种价值也是 Freeman 所认同的,在东京学习调酒时,师父时常教导他说,如果客人点了一杯有点刁难性质的酒,比如一杯去冰的 Mojito, 你该考虑的不是这杯酒没法做,或是告诉客人这杯酒可能不好喝,而是尽自己一切所学将这杯酒呈现出来。

一个情绪上中性、带一点人文气息同时又能让客人待得舒服的空间,这是苗彻最希望 shifter 呈现出的状态。她说,开一家什么样的店,与你想做一个什么样的人,两者是相通的。「我不知道其他人,我的生活是在 30 岁之后变好的,变好不是指物质财富上,而是说你的生活变得清朗,更知道自己想要什么,不会再有那种『我这样做对吗』的怀疑。」这家店也一样。上个月, Shifter 刚庆祝完 6 岁生日,正式迈入第 7 个年头。比起这个远超行业平均周期的数字,苗彻最引以为豪的是,店铺一直在按自己希望的样子健康成长。

从 2009 年第一家甜品店开始,开店贯穿了苗彻十余年的工作生活。做实体店辛苦,每天乱七八糟要处理的事一大推,她却很是享受这种多线程的工作状态,「正好把我喜欢的事情都拢在一起了。」另一方面,她有些不好意思提起,「其实我还挺爱服务业的,如果我们每天想着布施做善事,或者是说点亮别人的一天,做一份传统服务业的工作是可以很好实现这一切的方式。」

苗彻曾在社交平台上分享过一段发人深省的插曲。2024 年 7 月,一场大暴雨过后,广东潮州一家工厂停工,两千多公里外的 shifter 也因此受到牵连 —— 店庆在即,订做的水杯迟迟不发货,店里杯子不够用。她感慨道,「南方的雨水与北京酒吧的水杯,桑拿天受灾的农人与都市丽人的调酒,蝴蝶效应中一期一会的幸福与永恒变化中的悲悯,除了当下,我们一无所有。」仿若一则当代寓言,世界远比想象中更加相连,我们每一个个体、每一份食物、每一种日常,都已不再是区域性的自给自足,而是紧密嵌入一张巨大而复杂的全球流动网络之中,蝴蝶效应无处不在。

正是这种对链接的深刻觉知,推动着 shifter 在过去几年持续举办公益展览、策划人文活动、连接不同背景的人群。不断有新的故事在这里酝酿、生发、涌现,也正是在这个过程中,一家胡同酒吧的精神面貌与内在气质被清晰地照见、感知与触摸。从农场到酒吧,从一家店到一群人,当越来越多连接生发,一颗颗种子破土萌芽,小苗会长成树,树木会连成森林,森林不大,但根系深扎,在看不见的土壤下悄然绵延。