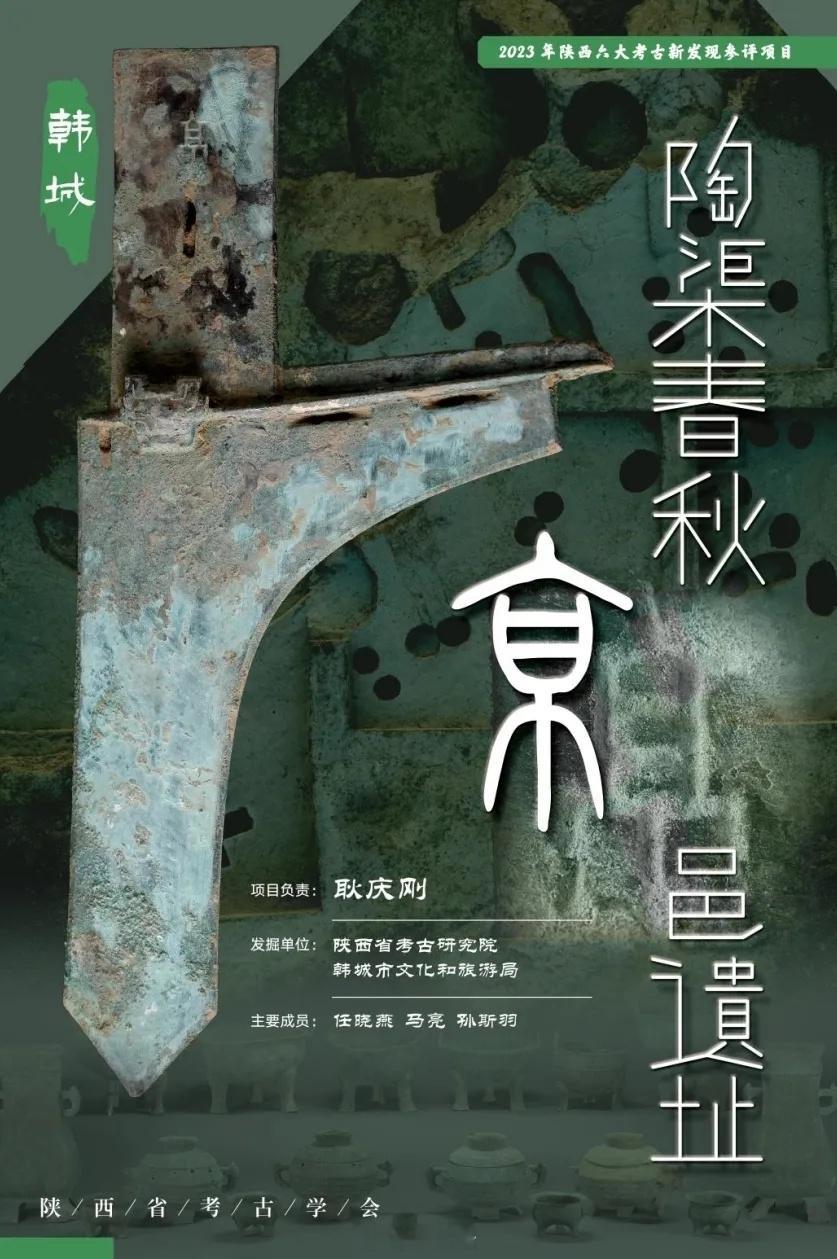

【发现京国:韩城陶渠春秋“京”邑遗址】

陶渠遗址位于韩城市芝阳镇陶渠村东北、西赵庄村西,跨芝水河南北两岸;二十世纪八十年代发现,《韩城市文物志》中公布为西赵庄遗址,第三次文物普查更名为陶渠遗址与陶渠墓群。

2020年5月开始,陕西省考古研究院联合韩城市文化和旅游局对该遗址开展考古调查、勘探与发掘工作。通过三年多的工作,基本摸清了陶渠遗址的年代、布局、结构、内涵等,陶渠遗址春秋时期遗址面积约80万平方米,遗址北部以东西向壕沟为界,发现有高等级居址区、普通居址区、大型墓葬区、中小型墓葬区等。

2020-2023年陶渠遗址的发掘工作主要集中在三个区域:陶渠遗址中部的高等级建筑区;陶渠遗址大中型墓葬区(完成“甲”字形大墓8座、中型墓7座的发掘);芝水河南岸西赵庄小型墓葬区。

陶渠遗址高等级建筑区为2021年调查发现,2023年在此区域共布设10×10米探方6个,揭露建筑基址一处。发现有夯土台基以及柱坑1处、扰动柱础石多处;清理密集的板瓦、筒瓦等建筑材料堆积多处,应为建筑废弃后倒塌形成。出土折肩陶鬲等对建筑基址的废弃年代有参照意义。

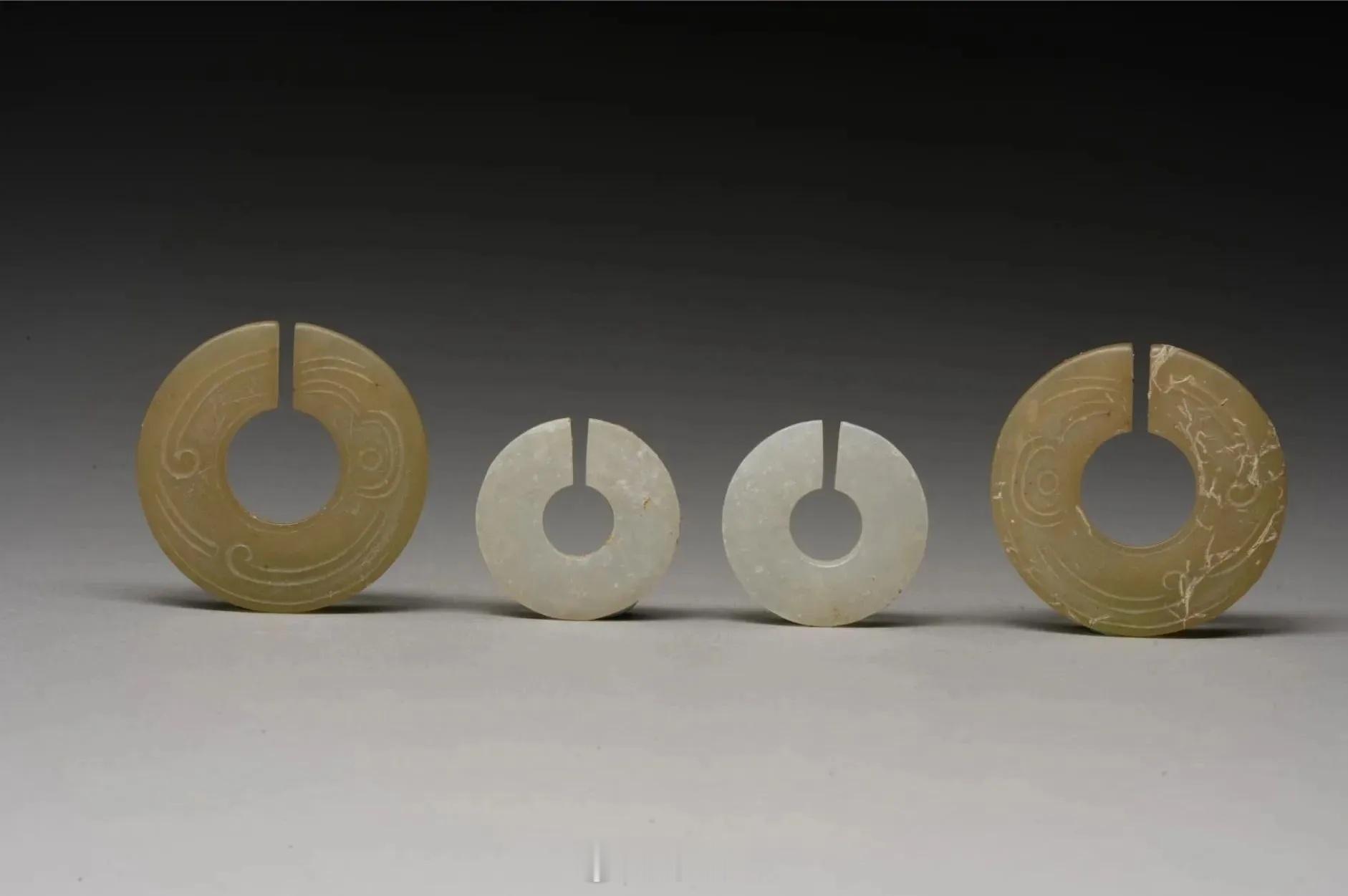

“甲”字形墓葬共发现九座,发掘其中的八座,均被盗严重,墓室四周有活土二层台,除M16外,其余六座大墓均发现有1-3个数量不等的殉人,较为特殊的是M29墓室东北侧殉人为“俯身葬”;M16采集有“玉覆面”残片。

“甲”字形大墓在墓道中均埋葬有数量不等整车马,马车有两马、驷马之分,根据墓葬规模略有等差,M16、M31随葬7辆车,M17墓道埋葬6辆车,M1、M26、M28、M29墓道埋葬5辆车,车辆在墓道内依次排列,个别车舆内有放置器物的现象,如M28墓道一号车舆内出土铜鼎、铜甗,M16墓道一号车车舆内出土2件铜戈,均有铭文“京”字,M16墓道三号车车舆内出土3件铜铃和1件铜小罐。

在发掘完成的“甲”字形大墓以及车马坑K1的填土均中发现有板瓦、筒瓦、陶器残片等,M26、M28、M29、K1等填土中还发现有原始瓷片、骨器、制骨废料等,说明在大型墓葬建造之前,此区域或是高等级居址区、制骨作坊等。

中型墓均为东西向竖穴土圹墓,位于“甲”字形墓的东西两侧,共发掘七座。中型墓墓室长4.5-5.5米、宽3-4米,墓室四周有活土二层台。陶渠M20、M23、M32、M33有1-2具殉人,多分布于西、北两侧的二层台上。M23、M32墓室底部有腰坑,坑内殉狗。墓葬被盗掘严重,残存少量陶器、海贝、石磬、铜器残片等。

M41是目前陶渠遗址高等级墓葬中唯一保存完整的一座,墓葬为东西向长方形竖穴土圹,长3.6、宽2、深4.5米,墓室四周有活土二层台,葬具为一椁一棺,墓主骨架腐朽严重,根据随葬器物及棺内玉玦等判断墓主头向东。M41出土铜器有5鼎、4簋、2壶、1甗、1鍑、4鬲、2矛、4戈、2凿等,棺椁之间还发现有大量泥珠、石坠等,应为棺饰。根据出土器物判断,M41的年代为春秋早中期之际。

陶渠遗址西赵庄地点共发掘春秋早中期小型墓葬四座,墓室面积5-7平方米,四座墓葬均为东西向,葬具为一棺一椁,墓主头向东,仰身直肢。西赵庄M4在棺椁之间随葬陶器组合为2鬲、2簋、2盖豆、4豆、3罐。

发掘前,学者多认为陶渠遗址是春秋时期的梁国遗址;综合墓葬的年代、葬制葬俗以及“京”字铭文等,初步判断陶渠遗址的性质为春秋早期的“京”邑。

“京”氏为嬴姓,其族源自东方;自宋代以来发现两周时期十余件“京”氏器,西周金文中有“京夷”与“秦夷”等并称。《竹书纪年》记载“晋武公元年,尚一军。芮人乘(偷袭)京”,此时“芮”在韩城梁带村,距陶渠遗址直线距离22公里,进一步证实陶渠遗址为“京”的合理性。

陶渠遗址是关中地区两周之际为数不多的畿内封邑遗址,对研究周代的分封制、政治地理、“夷夏融合”等问题有较高的学术价值。

(转自“考古陕西”公众号)