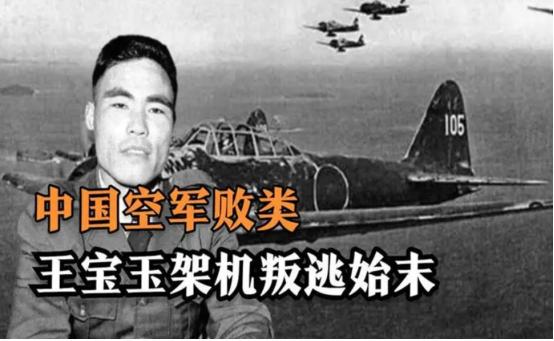

1990年,叛逃至苏联的飞行员王宝玉心中很激动,终于能去美国了。岂不知,王宝玉刚到苏联,苏联就通知了中国。并达成了遣返协议。被哄骗戴上了眼罩,坐上了飞往中国的图154客机…… 1990年8月29日,中国飞行员王宝玉的名字瞬间传遍了世界。 前一天,他驾驶战机叛逃至苏联,妄图通过那里前往美国,寻求所谓的“人上人”生活。 然而,苏联方面在第一时间通知了中国政府,并将他引渡回国。 当王宝玉带着对未来的幻想,戴着眼罩登上飞往中国的图-154客机时,他并不知道等待他的将是命运的审判和无尽的悔恨。 时光回溯到数年前,王宝玉出生于一个普通的家庭,为了改变家人的生活环境,他凭借优异的成绩考入空军学院,毕业后成为了一名优秀的战士。 那时的他,深知国家培养之不易,怀揣着对祖国的忠诚和报答之心,他在部队中刻苦训练,深得上级赏识。 随着军衔的晋升,王宝玉的心态悄然发生了变化。 他开始自视为天之骄子,对待同僚的态度也变得傲慢起来。 当得知自己未被选中参加某次重要的选拔任务时,他内心的骄傲和偏执情绪达到了顶峰,误以为是有人针对他。 这次打击使他心生怨恨,一步步走向了背叛的道路。 终于,在一次执行飞行任务时,王宝玉决定孤注一掷,偏离预定航线,直奔苏联,试图以此为跳板抵达美国。 然而,现实给了他无情的一击,苏联军方迅速察觉并将其包围,粉碎了他的美梦。 当他再次踏上中国领土,曾经身为一名受人尊敬的飞行员的荣光已不复存在,取而代之的是作为叛逃者的耻辱身份。 全球舆论的聚焦下,王宝玉成为了人们口中的热点话题,他的名字成为了背叛祖国的代名词。 在经历了恐惧、绝望与幻灭之后,王宝玉最终付出了沉重的代价——他失去了军人的荣誉,甚至面临死刑的判决。 这一场由欲望驱使的悲剧,成为了对他个人以及所有人的警示:每一个机会都弥足珍贵,唯有懂得感恩与坚守,才能在成长的路上走得更远、更宽广。 在王宝玉的人生故事中,他的叛逃行为像一颗巨石投入平静的湖面,激起了层层波澜。 这一事件不仅改变了他个人的命运,更在他所服务的部队和整个社会上留下了深刻的印记。 曾经那个刻苦好学、积极向上的年轻飞行员,如今成为了背叛祖国的典型教材。 随着时间的推移,王宝玉的名字逐渐淡出公众视野,但他的故事却在军营里代代相传,成为警示后人的反面教材。 每当有新兵入伍,老兵们都会讲述这个关于初心与背叛的故事,提醒他们珍惜军人的荣誉,坚守对国家和人民的忠诚。 而王宝玉本人,在被审判后,开始了漫长的自我反思和赎罪之路。他在狱中的日子艰难而漫长,每一次回想起自己曾经的理想与誓言,都如同一把尖刀刺痛心扉。 他开始深刻认识到,自己的叛逃行为不仅是对国家的背叛,更是对自己信念和理想的亵渎。 经过数年的痛苦挣扎与心灵洗涤,王宝玉的心态发生了微妙的变化。 他不再逃避过去,而是选择直面内心的阴影,通过撰写回忆录、给家人写信等方式,表达对过去的悔恨和对未来的期许。 他的文字虽无法抹去历史的污点,但却为后来者提供了一个深思警醒的案例,让更多的年轻人懂得了坚守初心的重要性。 然而,生活并不会因为悔过而轻易原谅。 王宝玉最终付出了生命的代价,但他临终前留下的忏悔与劝诫,却犹如一面镜子,映射出每一个身负重任者的内心世界,警示着他们在面对诱惑和困境时,要铭记初心,坚守使命,以免重蹈覆辙,付出更为惨痛的代价。 在历史的长河中,王宝玉的名字虽然背负了背叛的烙印,但也成为了警示后人的一座灯塔,照亮那些可能迷失方向的灵魂,让他们在人生的航程中,始终能保持对初心的敬畏,坚定地驶向正确的彼岸。