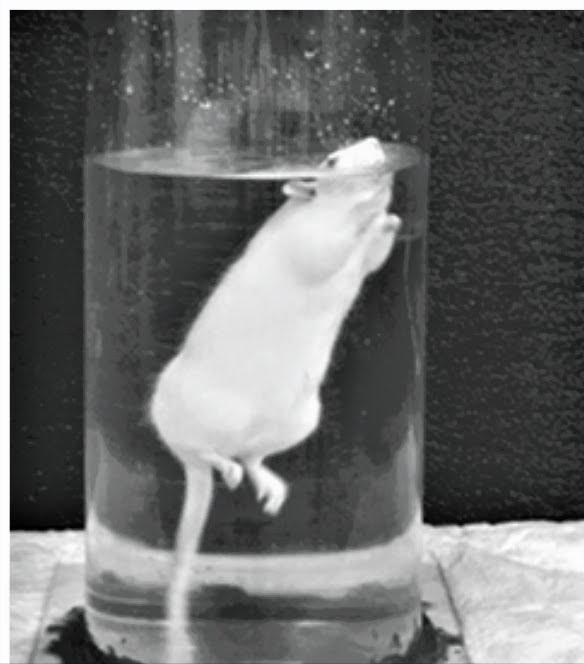

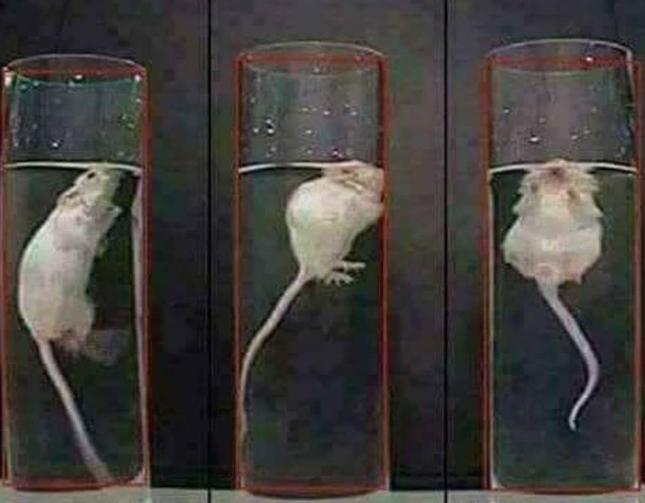

1950年,美国一科学家把老鼠丢进水桶里,15分钟后待其快要淹死时,救活又重新丢回去,没想到老鼠这次坚持了60个小时,原来这就是心理作用的力量! 在一项惊人的心理学实验中,哈佛大学的一位博士,科特·里希特,试图探求“希望”的力量。他的方法简单却残忍——通过不断地将一只小白鼠放入装满水的水桶中,直至其即将溺亡的时刻再将其捞出,如此重复进行。然而,正是这种看似无情的行为,意外地揭示了希望的强大驱动力。 最初,这只不幸的小白鼠在被放入水后,只能在水中苦苦挣扎长达15分钟。在这个阶段,小白鼠的求生欲极其强烈,但终究难以抵抗生理极限,逐渐失去了生命的迹象。 然而,事情并没有结束。在经过第一次实验后,科特改变了策略。每当小白鼠接近死亡之际,他都会出手相救,将它从死亡边缘拽回。这种突如其来的救赎使得小白鼠的求生意志空前高涨,在接下来的实验中,它的生存时间一次又一次地被刷新。 随着实验的进行,小白鼠的生存时间从最初的15分钟逐步延长至80分钟。每一次濒临死亡时的救赎,似乎都在增强小白鼠心中的希望之火。即便环境极端恶劣,生命岌岌可危,但只要有一丝生存的希望,小白鼠就顽强地坚持下去。 令人惊讶的是,即使在多次被营救之后,这只小白鼠依然保持着顽强的生命力。在后续的重复实验中,它的生存时间甚至一度达到了惊人的60个小时,这是一个令人震惊的发现。 这一现象激发了科特的思考:为何希望拥有如此神奇的力量?尽管小白鼠的身体并未发生变化,但其精神层面上的改变却是显而易见的。希望成为了推动这只小白鼠挑战生理极限的强大动力。 实际上,这一实验不仅适用于动物世界,也同样适用于人类的现实生活。在困难与挫折面前,心怀希望的人们往往能够坚持得更久,更有可能突破难关,达成目标。无论是工作中的“画大饼”激发斗志,还是个人成长路上的坚持不懈,希望都是人类在面对挑战时不可或缺的精神支持。 然而,我们必须认识到,虽然希望具有强大力量,但它并不能替代实际行动和努力。在现实的土壤中,只有结合坚定的信念和脚踏实地的行动,才能最终收获成功的果实。否则,空洞的希望终将破灭,留下的只是无尽的失望和无奈。 科特博士的“希望实验”揭示了一个普适的道理:在逆境中,心存希望,便能激发潜力,迎难而上。同时,我们也需要明白,希望与实际行动相结合,才能在人生的道路上走得更远,看到更多的风景。 文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。