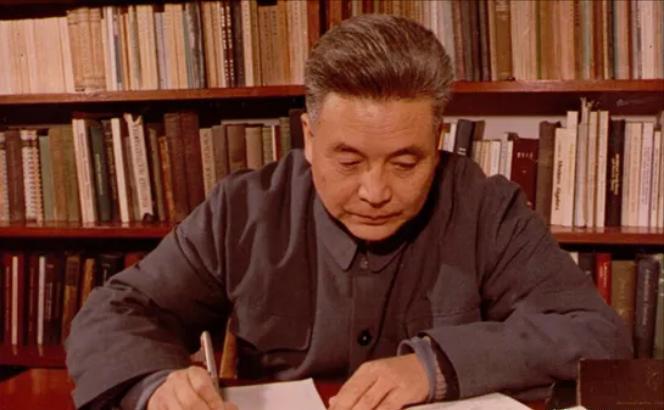

1986年,杨振宁特地从美国赶回,看望身患癌症晚期的邓稼先。在谈话中,他问道:“你成功研制出原子弹和氢弹,国家给你多少奖金?” 1986年,春风依旧吹拂着中国的大地,但这一年,中国科学界发生了一件引人深思的事件。一个来自美国的科学家,杨振宁,特地赶回祖国,只为看望一位身患癌症晚期的老友——邓稼先。邓稼先,一个在中国核武器研制史上名字闪耀的科学家,正面临生命的最后阶段。 邓稼先的故事开始于1924年,他出生在安徽省怀宁县的一个书香门第。他的父亲是著名美学家,祖父更是清代大书法家。年少时,邓稼先随父亲来到北平(现北京),在那里接受了良好的教育。抗战爆发后,他经历了颠沛流离,最终在昆明的西南联大继续他的学业。他的人生轨迹在1947年赴美国攻读核物理博士学位时发生了重大转变。1950年,26岁的他获得博士学位后毅然回国,开始了他的科研生涯。 1958年秋,邓稼先接到了改变他一生的任务——参与中国核武器的研制。他以超乎常人的勇气和智慧,投身于这项充满挑战的事业。在那个物质匮乏的年代,邓稼先和他的团队日夜奋斗,经历无数次的失败与挑战,最终在1964年成功研制出中国第一颗原子弹。这不仅是科学的胜利,更是一个国家自强不息精神的体现。 1986年,邓稼先的病房内,气氛凝重而庄重。杨振宁站在邓稼先的床边,两位曾经在科学殿堂中并肩作战的老友,此刻却因为生死而分隔。杨振宁眼中满是关切和不舍,他问道:“你为国家研制出了原子弹和氢弹,国家给了你多少奖金?”邓稼先淡然回答:“10元。”杨振宁听后,震惊不已。他难以置信,这位为国家作出如此巨大贡献的科学家,竟然只有区区十元的奖金。 在邓稼先的病房里,两人的对话简单却深刻。邓稼先以平静的语气继续讲述,他的话语中没有丝毫的怨言或悲观,反而透露出一种超然和坚定。他说,虽然奖金微薄,但他从未后悔过自己的选择。对于邓稼先而言,他的贡献不是为了金钱或荣誉,而是出于对国家的深厚爱戴和对科学的无限热情。 在那个物质匮乏、国家贫穷的年代,邓稼先和他的团队凭借着对科学的执着追求和对国家的深切情感,创造了中国核武器研制的奇迹。他们的故事,不仅是科学史上的壮举,更是一曲充满激情与牺牲的英雄颂歌。 随着对话的深入,杨振宁了解到邓稼先在生命的最后阶段仍然忙于撰写报告,致力于推进中国核试验的进展。即使在生命的最后一刻,邓稼先依然坚守在自己的岗位上,他的精神和执着让在场的每一个人都深感敬佩。 1986年,邓稼先最终因直肠癌离开了这个世界,但他的精神和贡献永远铭记在中国核科学史上。他用自己的生命诠释了一名科学家的家国情怀和奉献精神,成为了后世无数科学家的榜样。 邓稼先和杨振宁的故事,不仅仅是两位科学家的历史长谈,更是一段关于梦想、奉献和爱国情怀的传奇。在他们身上,我们看到了科学家那种超越物质追求的崇高理想和坚定信念。他们的生活虽平凡,但他们的精神却是那样的伟大。 邓稼先的故事告诉我们,真正的英雄不一定是在战场上浴血奋战的勇士,也可以是在实验室中默默无闻的科学家。他们用自己的智慧和汗水,为国家的安全和发展做出了不可磨灭的贡献。让我们记住这些默默无闻的英雄,他们是国家的骄傲,也是人类智慧的象征。