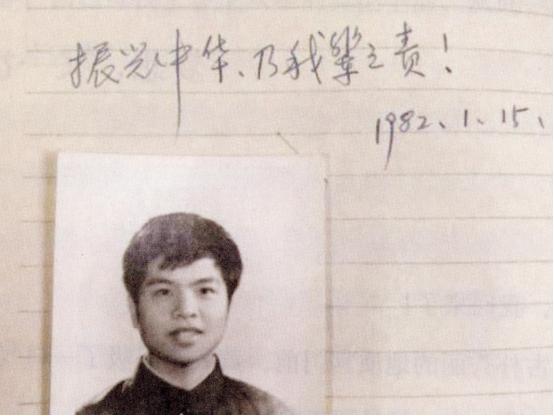

“就算会被万人唾骂,我也要改了国籍去英国!”但当他再回到中国时,竟让2009年美军演习的航母舰队直接退后了100海里。他到底是什么人?连美国都对他为之忌惮退让三分? 2017年1月8日,一场突如其来的寒冬席卷了华夏大地,巨星陨落,黄大年教授因胆管癌离世,终年58岁。 整个中国沉浸在深深的哀思之中,人们纷纷追忆起这位胸怀壮志的现代侠者,那个笑容温暖、才识卓越,为国为民默默奉献的身影。 黄大年,如同一颗璀璨星辰,虽划破夜空短暂,却留下永恒光芒。 他曾以国际知名地球物理学家的身份,在大洋彼岸留下了赫赫威名,凭借“给地球做CT”的独门绝技,使得某国航母舰队闻风而动,主动避让百里。 他的科研成果不仅推动了油气和矿产资源的勘探进程,更为潜艇攻防、军事侦查等领域的关键技术提供了强大的支撑。 时光追溯至1982年,那时的黄大年刚从长春地质学院毕业,以一句“振兴中华,乃我辈之责!”掷地有声地宣告了他的青春誓言。 而后的1993年,他赴英伦修炼,却始终铭记着“待到硕果累累时,必携先进技术归”的诺言。 2009年,面对英伦的繁花似锦与祖国的深情呼唤,他选择了后者,毅然决然地踏上了回国之路,成为了东北地区引进的第一位“千人计划”专家。 回国后的他,迅速投入到了我国深部探测技术的研发工作中,引领团队实现了多个领域的技术突破,填补了多项国内乃至国际上的空白。 黄大年的人生轨迹,犹如一部荡气回肠的武侠小说,他既是勇攀科技高峰的“科研狂人”,又是甘愿舍弃个人名利、只为国家强大的“侠之大者”。 他的心中始终燃烧着一团火,那是他对祖国深沉的热爱和对科学矢志不渝的追求。 即使疾病缠身,他也未曾放下手中的“倚天剑”,直至生命的最后一刻,手中仍紧握着装载重要科研资料的电脑。 黄大年的事迹传遍大江南北,他的名字与李四光、钱学森、邓稼先等前辈一同镌刻在中国科技事业的丰碑之上,他的精神犹如一面镜子,映照出真正的中国脊梁。 在他身上,我们看到了什么是“一生无悔”的坚守,什么是“为国为民”的担当。 如今,吉林大学白求恩医学部的基础楼前,白求恩大夫的雕像依然矗立,象征着无私奉献与爱国情怀的精神传承。 在黄大年教授离世后的岁月里,他的事迹和精神并未随风而逝,反而像一粒种子,深深植根在无数学子与科研工作者的心田,生根发芽,茁壮成长。 若干年后,年轻的地球物理学家林涵站在黄大年曾经任教的讲台上,手里紧握着黄教授生前编写的教材,讲述着那些深海探测、地壳解码的故事。 每当提及黄大年这个名字,学生们的眼中都会闪烁着敬仰与憧憬的光芒,他们渴望成为像黄教授那样的科学侠者,用智慧照亮未知的世界,用科技守护家国的安宁。 林涵便是受黄大年影响深远的一员。 他曾是黄教授的学生,毕业后选择投身于黄教授未竟的科研事业,继承了那份对科学的执着与对国家的忠诚。 他带领团队完成了黄教授生前启动的多项重大项目,攻克了一个又一个技术难题,将中国的深部探测技术推向新的高度。 而在遥远的西部边陲,另一位年轻的地质工程师苏瑾,同样秉承着黄大年的精神,她奔走在崎岖的山川之间,运用先进的地球物理探测技术寻找宝贵的矿产资源,为国家的能源安全贡献力量。 每当遇到困难,她都会想起黄教授曾说过的那句“要把在国外学到的技术带回祖国,因为这里才是我们的舞台”。 随着时间的推移,黄大年的故事逐渐汇集成一本厚厚的教科书,他的精神化作一座灯塔,照亮了一代又一代科技人的前行之路。 他们在各自的岗位上,践行着黄大年的遗志,肩负起时代赋予的责任,用实际行动续写着属于这个时代的华章。 在这个伟大的时代洪流中,黄大年不再仅仅是一位已经离去的科学侠者,他的精神已经演化成一种力量,一种信念,激励着每一个敢于担当、勇于创新的后来者,共同描绘出一幅幅波澜壮阔的科技进步画卷。 正如白求恩的名字永载史册,黄大年的故事与精神,也将在未来漫长的岁月里,成为中国科技创新史上一段永恒的传奇。