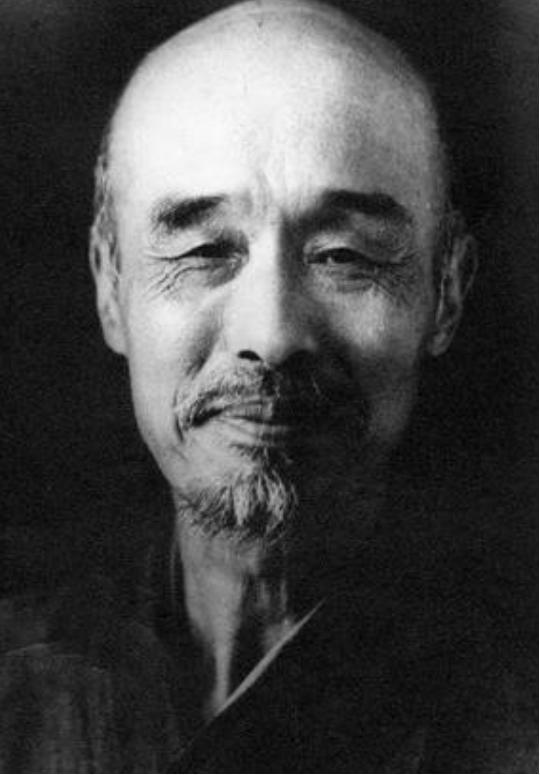

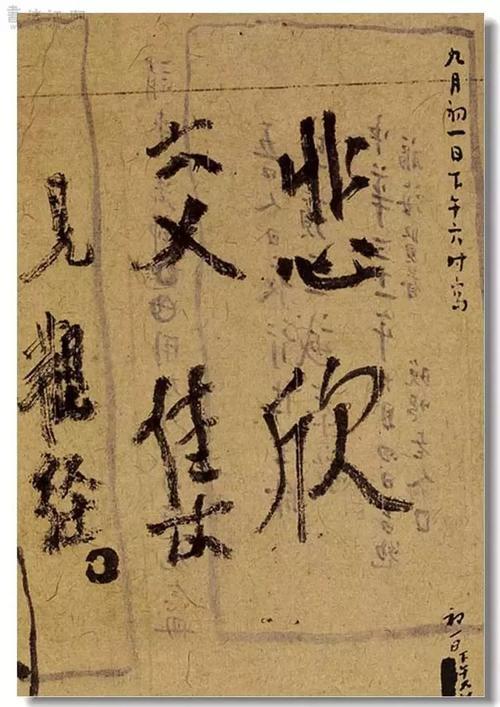

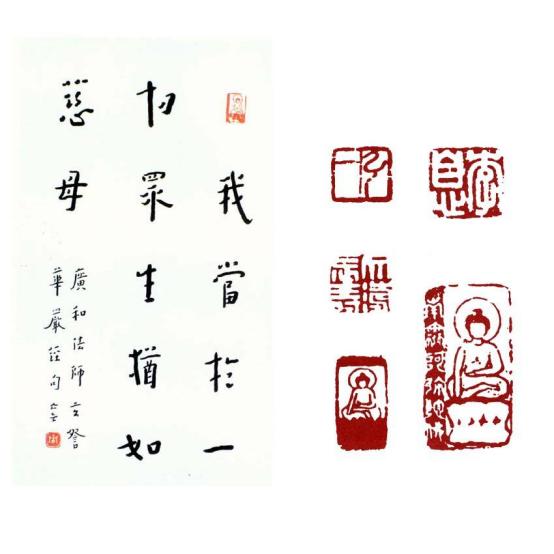

1937年,日本侵略军逼近厦门,暂住厦门的弘一法师被人盯上,一位日本舰队司令找到弘一法师,想通过威逼利诱的手段请法师到日本弘法,结果弘一法师只用了一句话就吓退了敌人。 1942年秋,农历九月初四,一代高僧弘一法师离世,他那颗拳拳赤子之心未能等到抗日战争胜利的那一天。 然而,他的身影、他的言辞、他的坚毅,早已深深镌刻在那个烽火连天的时代,成为唤醒民族意识、凝聚抗日力量的重要象征。 追溯至1937年,当日本侵略者的铁蹄踏近厦门,弘一法师身处动荡不安的城市,但他并未选择逃避,反而挺身而出,坚守信仰,守护家园。 1937年的夏末,厦门港的海风带着几分紧张的气息,海面上的日舰黑压压一片,犹如贪婪的狼群围猎在羊群边缘。 在这危机四伏的日子里,隐居于南普陀寺的弘一法师成为了众多目光的焦点。 这位曾经的艺术大师,转投空门后,以其严谨的戒行与卓越的佛学造诣,赢得了广泛的敬仰。 一日,一名身着笔挺海军制服的日本舰队司令,携带着浓重的杀气与伪装的友善,亲自登门拜访弘一法师。 他企图借助弘一法师在文化界及宗教界的崇高地位,邀请法师东渡日本,以宣扬佛法为名,实则是试图软化中国人的意志,从而达到文化侵略的目的。 在这位司令毕恭毕敬地阐明来意之后,弘一法师面容平静如常,眼神中却透露出坚毅与洞见。 他在静默片刻后,缓缓开口道:“佛法虽无国界,然我身为华夏子孙,当护持本土,岂能为异邦所役使。今日神州大地罹难,百姓生活在水深火热之中,我等僧侣,当以护国护教为己任,岂可远赴他乡,置生灵涂炭于不顾?” 这句话掷地有声,仿佛一道无形的屏障,直击日本舰队司令的心房。 他原本得意的笑容瞬间僵硬,内心深处被弘一法师那股刚正不阿的气质以及对祖国深深的热爱所震撼。 他意识到,眼前的这位法师并非易于摆布的文化符号,而是有着坚定立场和民族大义的灵魂战士。 弘一法师的这一句话,宛如平湖投石,激起千层涟漪,不仅回荡在那个狭小的禅室之内,更是在那个风雨飘摇的时代里,传扬出一个修行者崇高的爱国主义情操,令人肃然起敬。 这位日本舰队司令只好尴尬而退,而弘一法师,则继续坚守在厦门,用实际行动践行了他的誓言,直至生命的最后一刻。 在这之前的1937年5月,厦门市举办的第一届运动会上,弘一法师应邀创作了激昂的会歌,其中蕴含的抵御外侮、发奋图强的精神振聋发聩,尤其是那句“到那时,饮黄龙,为民族争光”,借用了岳飞北伐的典故,旨在激发全民团结一心,共同抗击侵略。 面对日益严峻的局势,友人纷纷劝弘一法师避入内地,但法师决然表示“为护法故,不怕枪弹”,并将居室命名为“殉教堂”,以示决心。他对弟子们深沉地说:“吾辈身受中华恩泽,饮水思源,岂能坐视国难而不顾?即便身为佛子,亦有保国护教之责。”并且,弘一法师在书信中明确表达了自己誓与厦门共存亡的决心。 在这场民族危机中,弘一法师提出“念佛不忘救国,救国必须念佛”的理念,倡导全国佛教徒既要秉持信仰,也要积极投身抗日救亡的洪流。 他亲手书写并赠送的诗句“佛者,觉也。觉了真理,乃能誓舍身命,牺牲一切,勇猛精进,救护国家。 是故救国必须念佛。”像熊熊烈火般点燃了无数人心中的爱国热忱,这些饱含深情的字幅如星火燎原,迅速在社会各界传播开来。 时光流转,弘一法师的爱国情怀和坚定信念犹如一座灯塔,照亮了无数人在黑暗中的道路。 尽管他未能亲眼见证祖国的最终胜利,但他的精神犹如一股暖流,汇入了中国人民抗争到底的浩瀚江海,不断滋养和启迪着更多人走上爱国爱教的道路,为驱逐日寇、重建家园贡献出了各自的力量。 他的故事,便是那个时代波澜壮阔画卷中不可磨灭的一章。