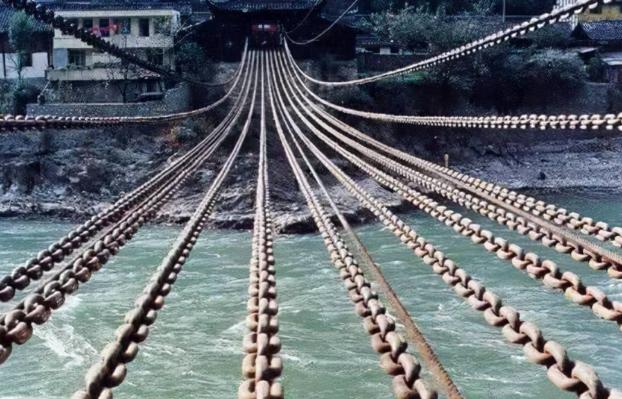

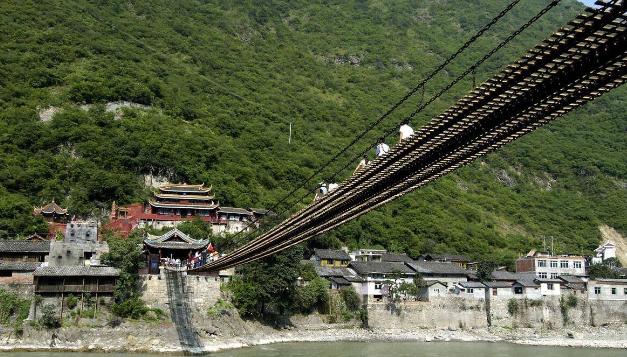

300年前,古人是如何将40吨铁链建在大渡河上,一年建成泸定桥的 在古代中国,四川省的乐山市附近坐落着一道跨越险峻大渡河的天险——泸定桥。这道雄伟的铁索桥不仅是交通工具,也是一部历史巨著,一个文化象征,及一份智慧的结晶。它见证了工匠的创造力、毅力与技艺,同时也是中华民族不屈不挠精神的见证。 大渡河是位于四川境内的一条激流险滩,对于古代人来说,想要穿越这条大河绝非易事。河水汹涌澎湃,每年洪水时节都会造成许多悲剧,阻碍了两岸的交通和经济往来。为了克服这一天然屏障,实现川藏地区的连通,建造一座横跨大渡河的桥梁成为了一项迫切的任务。然而这项工程所遇到的困难远超过常人的想象。 最初的构想是以木材为主,建造一座传统的木桥。看似简单直接的想法,却在实际的执行过程中遭遇重重障碍。在建好桥墩不久之后的一场特大洪水中,整座木桥的基础被无情地冲毁,迫使工匠们重新思考解决方案。 接着,众人转向建造石拱桥的设计。但是当工匠们实地勘探地形时,发现大渡河两岸的地质情况松软,无法承重石材的重量,这导致石拱桥的方案被束之高阁。 在这一连串挫折面前,一位经验丰富的老工匠提出了一个大胆的建议——建造一座铁索桥。这个提议引起了众人的兴趣,但在实施上却异常艰难。 制作铁索所需的重达40吨的钢材需从荥经县运至泸定县,这是一项严峻的考验。为了确保铁索的耐用性和安全,每位工匠对其制作的部分都要负责,铁环上的名字便是责任的证明。 工匠们不畏劳苦,将沉重的钢材经过坎坷的山路运输到施工现场。这条路是他们在数次勘测后精心选择的,既相对平坦又宽敞以保障物资的安全。然而,真正艰巨的工作才刚刚开始——如何将铁索牢靠地架设在湍急的大渡河上成为了摆在一众工匠面前的难题。 为了应对这个困难,工匠们尝试了多种方法。先是采用浮木制作的移动工作平台,但由于突如其来的漩涡使平台失控,坠入激流之中。此次失败后,工匠们意识到事先做好防范的重要性。 他们决定使用特制的浮木框架,辅以厚厚的兽皮作保护,再用粗大的铁链固定;并在平台上配备扶手和防滑措施,确保工作人员的生命安全。此外,他们还借鉴了当地独有的“溜索”方式,在两岸之间架设竹绳索,并悬挂用于运输物资的竹筒,使其能在两岸间灵活转运物料。 在终于成功将铁索和木板铺设于大渡河之上时,建设工作变得更加复杂。站在波涛汹涌的河面,工匠们面临着巨大的压力,他们必须在有限的空间和时间完成他们的杰作。凭借团队间的默契协作,他们成功地固定好了木平台,以确保工程的顺利进行。 在小心翼翼站稳的基础上,每一次的移动都要尽可能稳定,确保安全第一。经过紧张而有序的劳动,仅历时一年,这座铁索桥如同奇迹般耸立在大渡河上。 工程完成后,当时的康熙皇帝亲临现场检阅,对工匠们的聪明才智和辛勤劳作赞不绝口。这座桥不仅为过往行人提供了极大的方便,也成为川藏地区一道亮丽的风景线。自此,无论是繁华的商贸活动还是战乱时的严峻考验,泸定桥都屹立不倒。时至今日,已成为重点文物保护单位的它,仍旧屹立在大渡河畔,继续见证着时代的变迁和民族的坚韧。