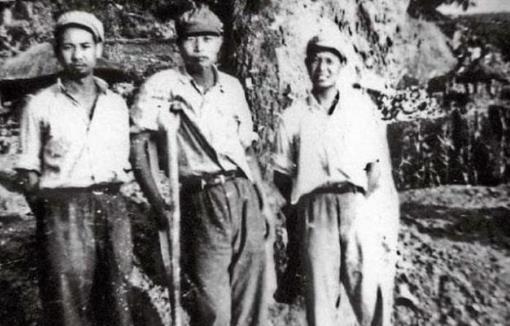

1953年,共和国将军回乡探亲,路上遇到了一个好心的大爷,两人一路上聊得格外开心,直至到了家门口才发现,大爷竟然是自己的父亲! 这位共和国的将军叫王扶之,开国少将之一,陕西榆林子洲人,出生于1923年,时任解放军第39军115师师长。 他是个家境贫寒的农家子弟,幼年丧母后和父亲、爷爷相依为命,成长的过程中吃了不少苦头,饿肚子占满了小时候的大部分记忆空间。 后来父亲和爷爷为了生活,不得不带着他去了延安,在一个地主家里当长工。 尽管王家跟地主家还有一点亲戚关系,但关系比较远,打八竿子才能够着边。 所以,这一点亲戚关系也不能当饭吃,王家父子还是得通过出苦力,才能勉强换点糊口的粮食。 老话说:穷人家里不养闲人。别看那个时候王扶之才几岁,也得通过割猪草、放牛等劳动,换取自己的口粮。 可即便如此,在他的印象里几乎就没有吃过几顿饱饭,总是饥肠辘辘的,大部分时候都饿得前心贴后背。 1935年,陕北红军刘志丹部在延安一带活动,很多农村青年都参加了红军。 12岁的王扶之对这支部队充满了好奇,感觉红军队伍跟之前听说过的部队不一样。 红军进了村子之后不打不抢,跟老百姓的关系非常好,甚至不训练的时候还帮助老百姓家挑水干活。 于是,他就萌生了参加红军的念头,并把心里的打算告诉了父亲。那个时候,人们对参军的印象,就是“当兵吃粮”。 说白了,就是当了兵之后不愁吃喝,最起码不会饿肚子。 父亲看着瘦小的儿子,虽然心里面一万个舍不得,但也觉得比留在家里饿死强,就同意了儿子的决定。 王扶之很聪明,报名参军的时候,没有直接把真实年龄报出来,而是来个反问:“你看我多大了?” 招募新兵的负责人,盯着他稚嫩的脸庞看了半天,疑惑地说道:“你满16岁了吗?” 王扶之通过这句话,立马就判断出,部队招兵的最小年龄是16岁,于是故作无奈地说道:“我17岁了,却饿得还像个小孩儿一样,人们都看不出我的真实年龄。” 招兵负责人虽然有些疑惑,但还是相信了王扶之的话,把他安排进了“少共营”,就是由十六七岁的少年组成的新兵营。 自此之后,王扶之跟随部队四处转战,浴血疆场建立功勋,从一个普通士兵逐步成长了起来。 1953年,王扶之已经成了师长,从朝鲜战场回国后,按照上级要求开始休养。 但自从他参军之后,已经18年没有回过家乡,也不知道父亲和爷爷怎么样了,于是就决定回乡探亲。 师级干部有警卫员和专车,但是到达子洲后,他就让警卫员和司机住到了县招待所里,自己带着行李徒步往老家走。 这是老一代人普遍存在的思想,认为父老乡亲们都没有车,自己坐车从乡亲们身边过,是对乡亲们的不尊重。 所以,老一代功勋回乡探亲,小车一般情况下都不进村,离村子还有好远的时候就开始下车步行了。 王扶之回村的路上,遇到了一个好心的老农,于是就坐上老农的牛车一起同行。 一路上,一老一少聊得非常投缘,两人知道是同村却认不出对方是谁,直至回到了家门口,父子俩才认出了对方,抱在一起哭得泣不成声。 父子俩近20年没有见面,岁月早已将两人摧残得面目全非,相互认不出来也很正常。 这就是老一代革命先驱,为了我们的今天作出的牺牲,值得我们终生铭记!