古代的通缉令究竟长什么样子?

来吧汉服鸭

2024-05-15 13:00:40

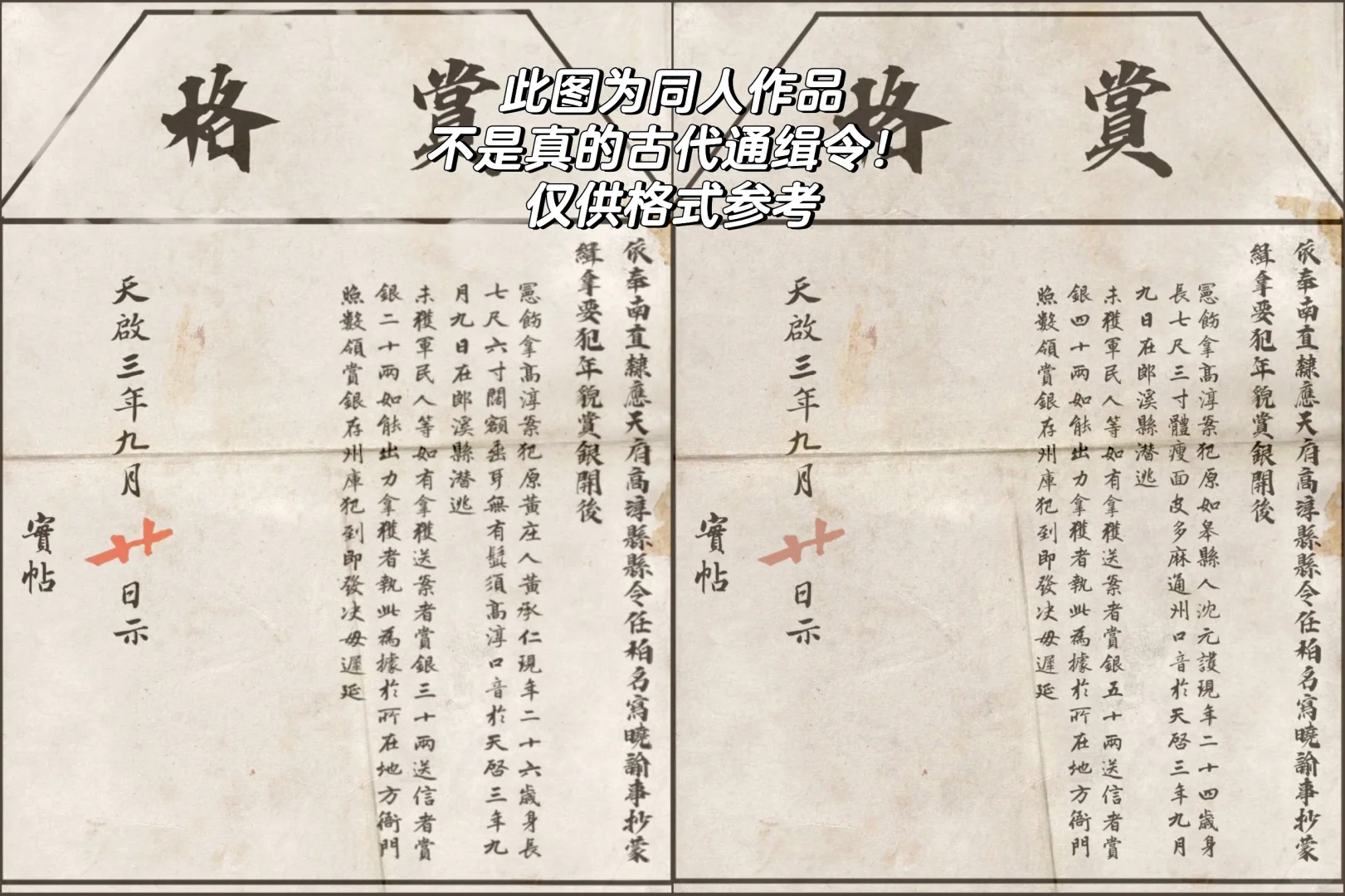

前两天心血来潮,整了个自己小说的同人,也就是上图这两个通缉令[笑哭R]

目前留存的通缉令实物大概也只能追溯到清,查询资料时则是参考的清中期和清末的“赏格”。不过一般这种公文自宋代开始就没啥变化了。

这里借着话题,顺便科普一下古代(明清时期)通缉令的格式:

首先古代通缉令的画像一般作为附页贴在旁边,但绝大部分通缉令压根没有画像,只能通过纯文字来描述犯人的样貌(就算有画像也不是古装剧式的水墨糊画,也得像现代一样用细笔勾勒)

—

前缀(一般是加粗字体):

缉拿要犯某某某年貌(年龄及相貌特征)赏银开后(悬赏数目写在后文)

如果是聚众造反一类的重犯,那么前缀可能就会有地方军事长官的名字

比如:

“分守直隶苏州府守部王二狗为晓谕事”

“钦命浙江巡抚兼浙直总督李四发给赏单”

而一般的逃犯,通缉令前缀可能就只有一句“奉宪饬拿”

奉宪饬:依法处理某事。宪,即宪法,饬,这里指命令,法律命令

拿(亦写作“拏”) :追捕

奉宪饬拿某某某:

依法追究某某某的刑事责任(确信)

通缉格式:

姓名+籍贯+现年龄+口音+身高+身材+面部特征+身形特征+潜逃时间地点/最近出现的地点+赏银数

例句:

张三 苏州府昆山县人 现年四十五岁 常熟口音 身长八尺八寸 体瘦 额阔 腮窄 细眼 髭须微白 腰弯 于崇祯二十八年 在下北泽县潜逃

(实际誊写的时候没有空格)

通缉令上基本不会说这个犯人干了什么,也很少附带画像。类似现在的情况通报上只会说“某地发生重大刑事案件”一样。

不过通过赏银的数目大概也能判断这个犯人干的是什么类型的事。

一般的犯人赏银数目只有五两至数十两不等,一些重犯甚至匪首才可能突破数百两甚至数千两。古代银两的购买力浮动在现在的五百元至两千元之间,现在古装剧动辄几千两几万两的通缉属实贻笑大方了

0

阅读:17

宇小羽小墨

古代通缉令没画像?那怎么抓人?全靠悬赏银子吗?

Pagne

古代通缉令居然没有画像?全靠文字描述抓犯人?这也太考验眼力了吧