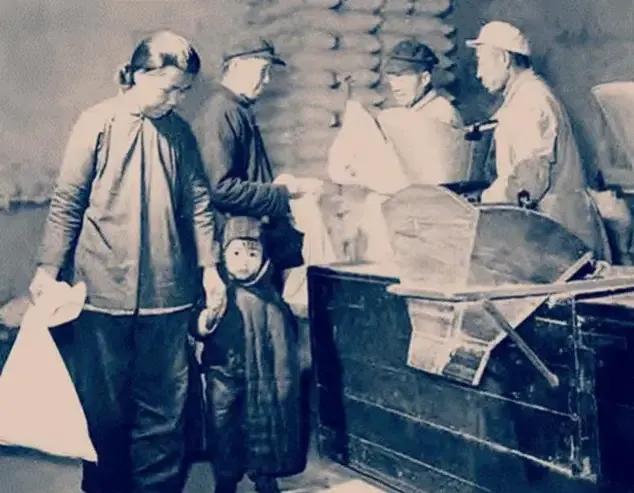

计划经济时代,凡物皆凭票购,布票、粮票、油票、肉票,票证如命。是经济困顿之象,抑或资源匮乏之源?此等购票之制,究竟为民谋福,抑或桎梏民生?是分配公平,抑或人为设限?种种票证,牵动万千百姓之生活,实为一段颇具争议的历史。 我出生在上世纪60年代,那时正是计划经济的高峰期,生活中的方方面面都离不开各种票证。布票、粮票、油票、肉票,各种票证成为了生活的必需品,伴随着我度过了整个童年和少年时期。我的记忆中,家里每年都会领到一定数量的布票,布票是根据家庭成员数量和需求分配的。记得在70年代中期,我刚上小学,母亲用家里仅有的布票为我做了一件新衣服。那件蓝底白花的衣服是母亲花了好几个晚上亲手缝制的。因为布料稀缺,母亲总是想方设法地把每一寸布都用到极致,连剩下的小布头也不舍得丢弃,用来做鞋垫或者补丁。 粮票是最重要的票证之一,决定了我们一家人的基本生活保障。1975年,家里每个月能领到20斤的大米票和10斤的面粉票。由于供应有限,家里平时很少有大鱼大肉。母亲会在米缸里掺些玉米面和红薯干,做成混合饭,这样不仅能节省米粮,还能让我们吃得饱一点。那时候,吃上一顿白米饭是很奢侈的事情,只有在过年或者有重要客人来访的时候,母亲才舍得煮上一锅香喷喷的白米饭。油票是家中珍贵的资源,因为植物油供应一直紧张。1973年,每人每月只能分到半斤油票。母亲会用这些油炒菜、做点心,但更多时候是用来做葱油拌面。那时候,葱油的香味弥漫在整个院子里,常常引得邻居家的孩子们口水直流。为了省油,母亲炒菜时总是控制火候,尽量少放油,多放水,做出来的菜虽清淡,却带着母亲的手艺和爱意。 肉票是最让人期盼的票证,每逢节日或者特别的日子,家里才能吃上一顿肉。记得1978年的春节,父亲拿着攒了几个月的肉票和钱,早早地去肉铺排队。那天,父亲买回来了一块五花肉,母亲用这块肉做了一顿丰盛的年夜饭。我们全家围坐在一起,享受着这难得的美味,那种幸福感至今难忘。票证生活虽然限制了我们对物质的追求,但也培养了人们的节俭和创造力。母亲总是会利用有限的资源做出最好的食物和衣物,每次新衣服的诞生、每顿饭的准备,都是她智慧和辛劳的结晶。票证不仅仅是生活的一部分,也成为了那个时代的象征。随着改革开放的推进,票证制度逐渐退出了历史舞台。1985年,国家正式取消了粮票,这标志着票证时代的终结。 虽然票证生活带来了诸多不便,但它也成为了我们那一代人共同的记忆。今天,当我和朋友们聊起这些往事时,我们总是感叹时代的变化。那些年,虽然物质匮乏,但人与人之间的情感却异常纯粹。邻里之间相互帮助,谁家缺了什么,总有人愿意分享。票证生活虽然艰难,却也锻炼了我们的意志和适应能力。计划经济时代的票证生活,如今看来既是苦涩的回忆,也是宝贵的历史。它见证了一个国家从物质匮乏走向繁荣的历程,也铭刻在了我们这一代人的心中。 #粮票的故事分享# #粮票你用过吗# #分享老粮票# #一起聊聊旧粮票# #晒晒老古董粮票# #老粮票分享# #这些粮票值钱吗# #粮票值得珍藏吗#