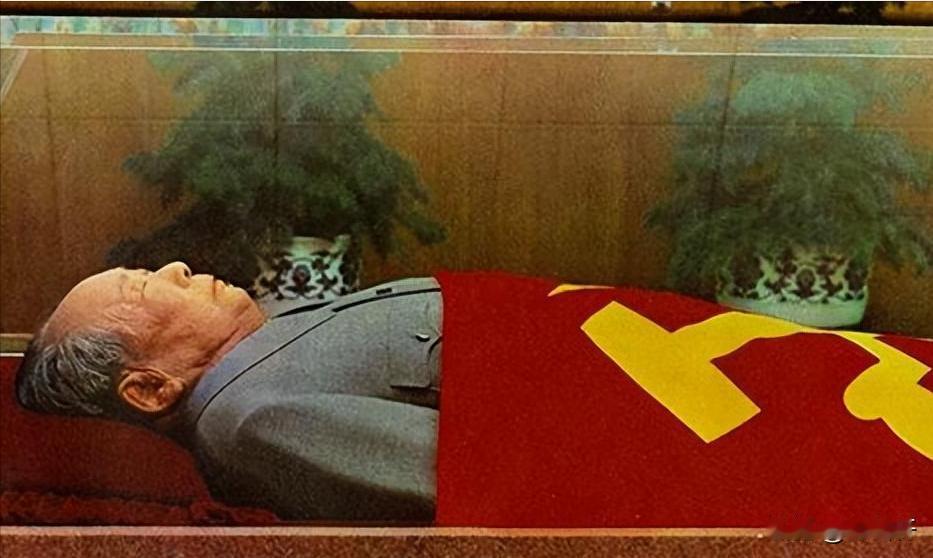

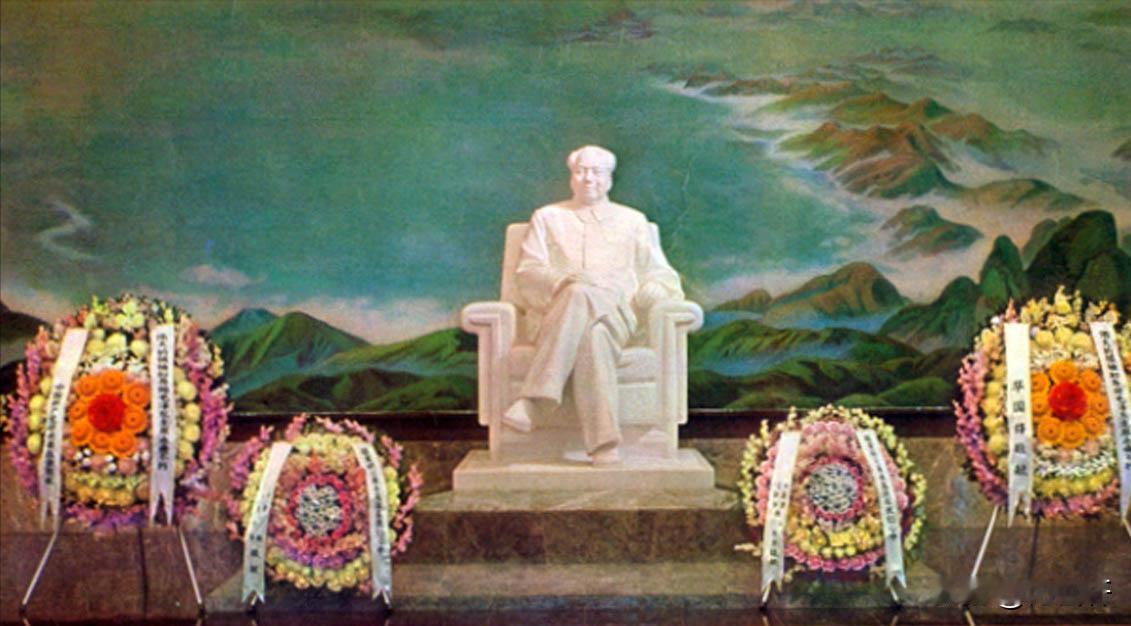

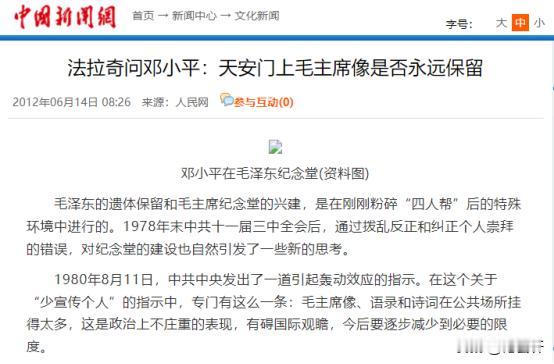

--邓小平对毛主席纪念馆的评价:建是不妥当的,但也不赞成拆掉。 (信源:人民网、中国网,麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持) 天安门广场上空,灰蒙蒙的云层低垂,1976年9月9日这一天,仿佛连天气也在为一代伟人的离世而哀悼。 全国各地的广播电台,以沉重的语调宣告了这个令人震惊的消息:毛主席因病在北京逝世。 这个消息如同一声惊雷,瞬间传遍了神州大地的每个角落,街道上,工厂里,田间地头,人们停下手中的工作,难以置信地听着这个噩耗。 很快,自发的悼念活动在全国各地展开。人们涌上街头,泪流满面,向这位敬爱的领袖致以最后的敬意。 毛主席的一生,是与中国革命和建设事业紧密相连的一生。 他带领中国人民经历了艰苦卓绝的革命斗争,终于赢得了新民主主义革命的伟大胜利,在他的领导下,中国摆脱了几千年的封建统治,建立了人民当家作主的新中国。 新中国成立后,毛主席又带领全国人民进行社会主义建设,他提出了一系列重要思想和理论,为中国的现代化发展指明了方向。 从土地改革到工业化建设,从教育革命到科技创新,毛主席的战略眼光和决策为中国今天的发展奠定了坚实基础。 然而,就在全国人民沉浸在悲痛之中时,一个出乎意料的决定引发了广泛争议。 中央领导层决定永久保存毛主席的遗体,并在天安门广场南侧修建纪念堂,这个决定与毛主席生前的意愿背道而驰,因为毛主席曾多次表示希望自己去世后能够火化。 毛主席一向主张勤俭节约,反对铺张浪费,早在建国初期,他就提出了火葬的倡议。 他认为,传统的土葬方式不仅浪费土地资源,还可能助长个人崇拜的风气,毛主席甚至亲自在火葬倡议书上签了字,以身作则。 那么,为什么中央最终还是做出了这样一个看似违背毛主席意愿的决定呢? 这其中有着深层次的考量,毕竟毛主席逝世后,全国各地自发的悼念活动规模之大,程度之深,远远超出了预期。 人们对这位伟大领袖的敬仰和哀思,需要一个永久的纪念场所来寄托。 还有就是中央领导层认识到,毛主席不仅是中国共产党的主要缔造者,更是新中国的开国领袖。 他的思想和精神是中国革命和建设事业的宝贵财富,需要通过某种形式得到永久传承,建立纪念堂,不仅是对毛主席个人的纪念,更是对整个中国革命历史的致敬。 除此之外,从国际影响力的角度来看,永久保存毛主席遗体并建立纪念堂,也是向世界展示中国对于历史文化遗产的重视和保护。 这不仅能增强民族凝聚力,还能提升中国的国际形象。 就这样,在权衡了各方面因素后,纪念堂的建设工作正式启动,选址定在了天安门广场南侧,与人民英雄纪念碑遥相呼应,象征着毛主席永远与人民在一起。 1977年9月9日,也就是毛主席逝世一周年之际,毛主席纪念堂正式向公众开放。 开馆仪式由德高望重的叶剑英元帅主持,他在讲话中高度赞扬了毛主席的丰功伟绩,强调了纪念堂在传承革命精神方面的重要意义。 然而,就在纪念堂建成不久,一场突如其来的“去毛”风波却在全国掀起。 1980年8月,一份官方文件指出,公共场所悬挂的毛主席画像和语录过多,需要进行清理。很快,从北京开始,全国各地陆续开展了摘除公共场所毛主席像的行动。 这一举动在社会上引起了强烈反响,许多人难以理解,为什么刚刚建成的纪念堂还在接待络绎不绝的参观者,公共场所的毛主席像却要被摘除。 一时间,各种猜测和议论甚嚣尘上。 正当舆论纷纷扰扰之际,邓小平同志接受了意大利著名记者法拉奇的采访。 在采访中,邓小平明确表示,中国不会效仿苏联全盘否定斯大林那样否定毛主席,他强调,毛主席纪念堂不会被拆除,毛主席的遗体将继续供人们瞻仰。 邓小平的表态平息了社会上的诸多猜测,他指出,之所以要清理一些公共场所的毛主席像,是因为过多悬挂反而显得不够庄重。 但这并不意味着否定毛主席,更不会影响纪念堂的地位。 时至今日,毛主席纪念堂依然矗立在天安门广场南侧,每年接待着数以百万计的国内外游客。 它不仅是一座建筑,更是一个承载着历史记忆和民族情感的精神家园,在这里,人们缅怀伟人,传承革命精神,凝聚民族力量。 纪念堂的存在,也向世界展示了中国人民对历史的尊重和对未来的信心。 信息来源:人民网(2012-06-14)——《法拉奇问邓小平:天安门上毛主席像是否永远保留》的报道 中国网(2017-06-26)——《毛主席纪念堂将进行维修:谁来修 这次修什么?(2)》的报道