《水浒传》中的服饰文化—抓角头巾

来吧汉服鸭

2024-07-15 12:24:27

隋唐时期,一种名为“幞头”的头饰成为社会主流风尚着装,并逐渐转化为一种固定的着装习俗。直至宋元时期,幞头在形态上有所改变,民间口语将其称为“头巾”。而头裹巾帻的习俗则向下传播,流行于平民阶层。

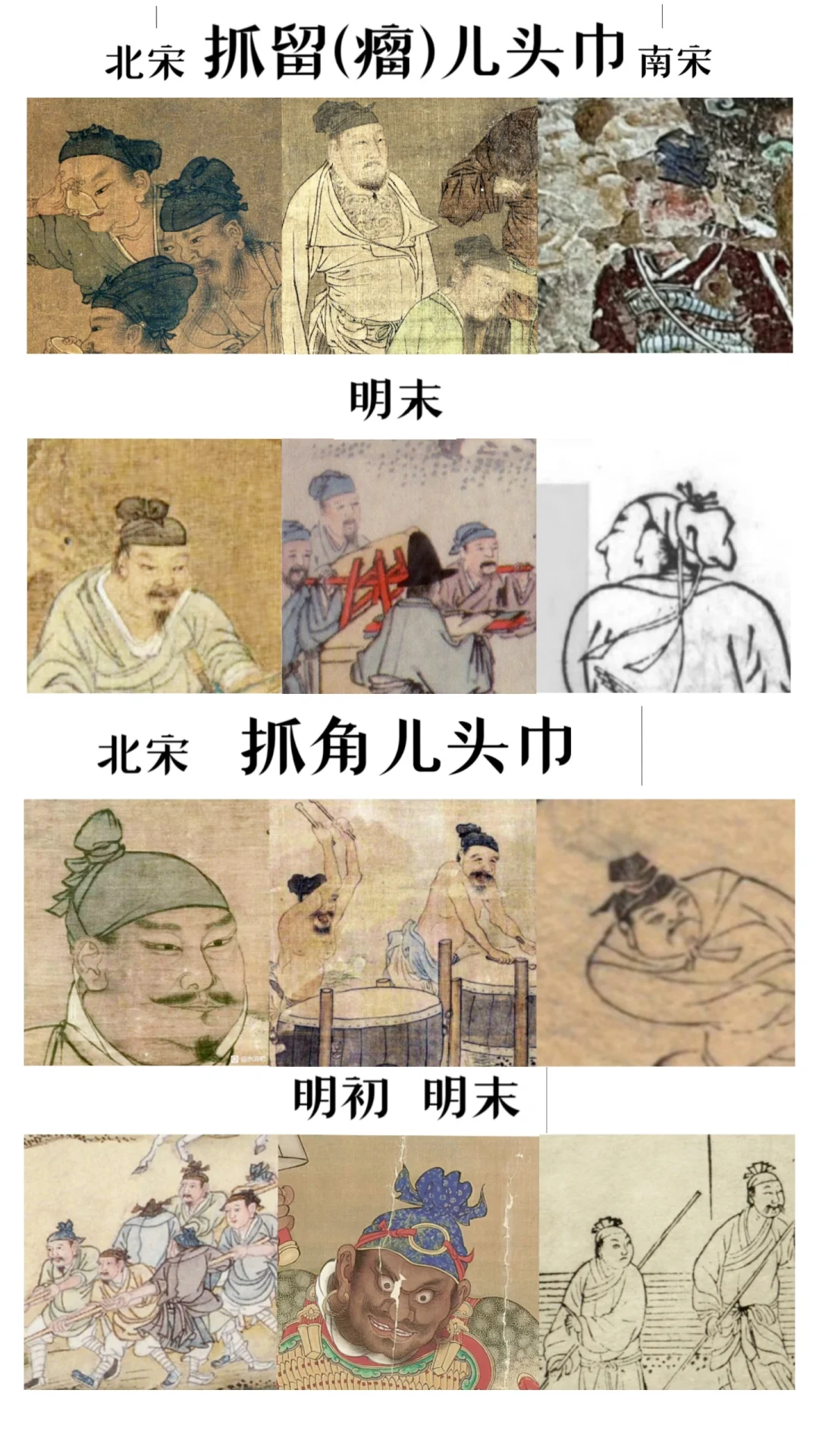

这种着装习惯,在成书于元末明初的《水浒传》中也有一定体现。一些人物出场时,便佩戴着各式各样的头巾。其中有“抓留儿头巾”和“抓角儿头巾”两种,两种名称不见于各方典籍,应是民间俗称。

“抓留儿头巾”实际应写作“抓瘤儿头巾”,“留”即通假“瘤”,应是宋代画作中常见的一种以巾带绑缚发髻、使其顶端蓬松,呈口袋状的头巾。水浒传中的林冲出场即“头戴⼀顶青纱抓留儿头巾,脑后两个白玉圈连珠鬓环…”

其次则是“抓角儿头巾”,水浒传中将宋人的发髻称之为“鹅梨角儿”,在各地方言中,也有将小发髻称之为“揪揪(角角)”的发音。

这种头巾多为武人所用,意在绑紧发髻,使头发在武斗中不易散开。水浒传中的史进便是“头戴白范阳毡大帽,上撒一撮红缨,帽儿下裹一顶浑青抓角软头巾”

头巾文化在清代遭到废止,原因是清代的剃发令,将人们的长发尽数剃去;加之易服令对本土服饰的更换,使得头巾不复存在于百姓的日常着装中

0

阅读:0