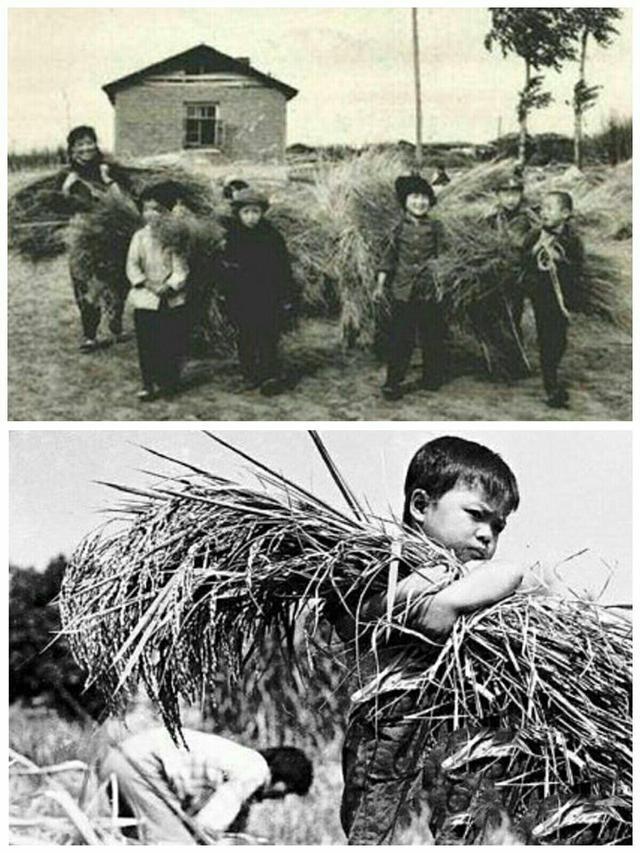

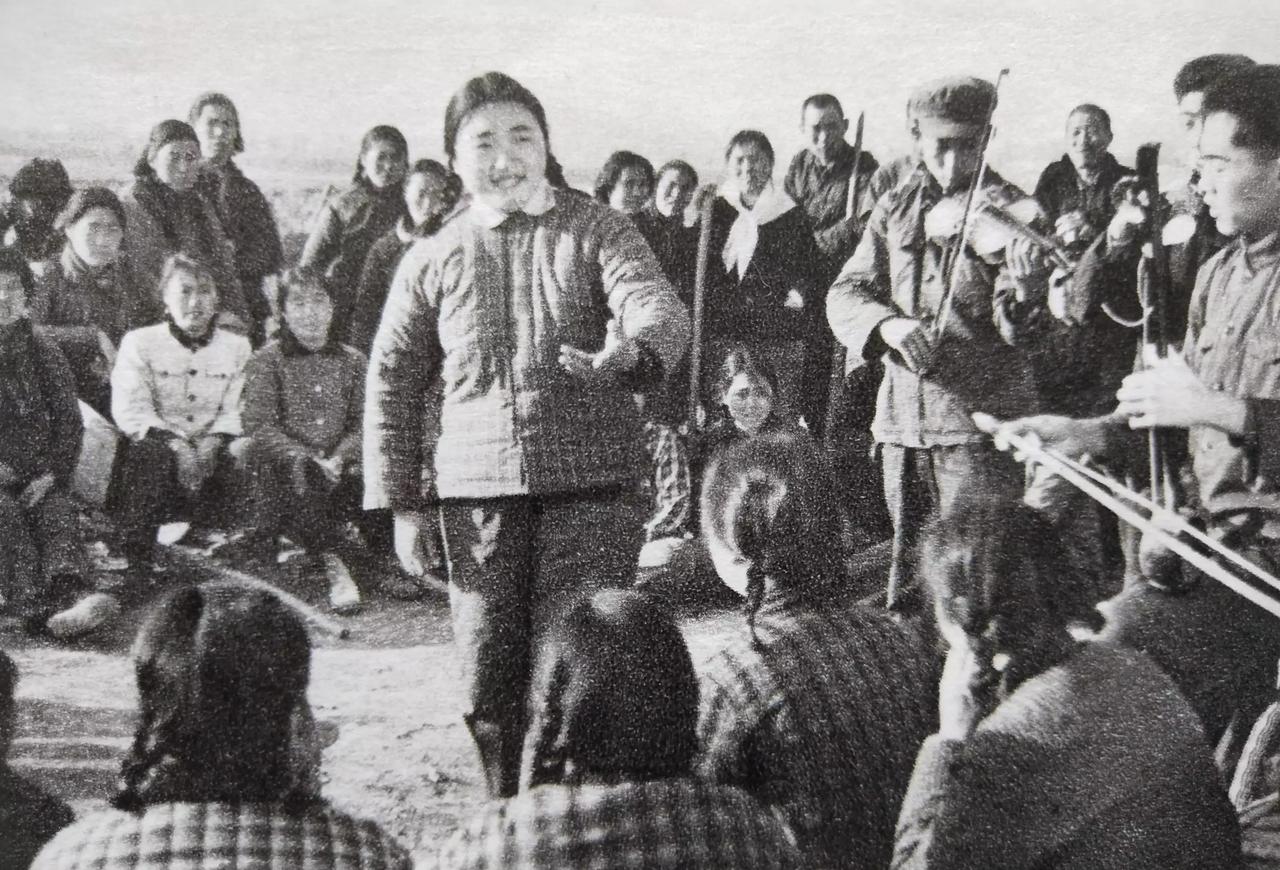

莫言曾言:“那个时代的一切都是假的,只有穷和饿是真的。”无意间于网上看到诺贝尔奖得主莫言的这句话,引发了网友们的热烈讨论。不得不说,这句话着实过于绝对且偏激,可谓是一叶障目,不见泰山! 【来源:2024.5.29红色文化网《赵磊:民众怒斥莫言造谣诋毁前三十年,冤枉他了吗?》】 一张泛黄的老照片在朋友圈里掀起了一阵波澜。 照片里,一群孩子穿着满是补丁的衣服,坐在泥泞的教室里,却都露出了灿烂的笑容。 这场关于 70 年代的“回忆杀”迅速发酵,网友们纷纷站队,两边吵得不可开交。 作家莫言那句“那个时代的一切都是假的,只有穷和饿是真的”,更是火上浇油,把这场争论推向了高潮。 一边是物质的捉襟见肘,一边是精神的昂扬向上,70 年代就像一个矛盾体,让人难以定义。 那么,70 年代究竟是“真穷”还是“真香”? 不可否认,70 年代的中国,物质匮乏是无法回避的现实。 那个年代,"肉" 和 "饺子" 都是奢侈品,只有逢年过节才能偶尔解馋。 衣服更是要“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,补丁摞补丁是常态。 孩子们背着母亲缝制的书包,书包上的补丁也见证着岁月的流逝和生活的艰辛。 计划经济体制下,物资短缺是普遍现象。 凭票供应、物质分配不均,让很多人在温饱线上苦苦挣扎。城乡差距悬殊,农村的生活更加困苦。 历史原因、社会制度的局限,共同造就了 70 年代物质匮乏的困境。 然而,物质的匮乏并没有击垮人们的精神世界。 70 年代的人们,在困境中依然保持着乐观和坚韧,创造了那个时代特有的精神财富。 “远亲不如近邻”,这句话在 70 年代得到了最真实的体现。 那时候,邻里之间守望相助,真诚互信,谁家有个大事小情,大家都会热心帮忙,这种温暖的人际关系,是现在很多年轻人无法想象的。 除了邻里互助,爱国奉献也是 70 年代的精神底色。 无论是“两弹一星”的成功,还是无数工人阶级为国家建设添砖加瓦,都体现了那个时代人们的爱国主义精神和集体主义精神。 更重要的是,70 年代末,思想解放的萌芽开始破土而出,人们不再盲从,开始用新的视角审视世界,为改革开放的到来积蓄了思想力量。 70 年代,有物质的贫瘠,也有精神的富足。 我们不能因为物质的匮乏就否定那个时代的全部,也不能因为怀旧而美化那段历史。 每个时代都有其局限性和进步性。 70 年代的物质匮乏是客观存在的,但那个时代的人们在逆境中展现出的团结互助、艰苦奋斗、爱国奉献的精神,同样值得我们铭记和传承。 网友“梦想启航”说得好:“每个时代都有它的不易和美好,咱们要做的,就是珍惜当下,不忘过去,勇往直前!” 70 年代已经远去,但那个年代的精神火种,依然可以照亮我们前行的道路。 在物质生活日益丰富的今天,我们更要警惕“精致利己主义”的侵蚀,传承和发扬 70 年代宝贵的精神财富,为实现中华民族伟大复兴贡献力量! 老照片里的笑容依然灿烂,那是 70 年代人们对未来充满希望的证明。 时代在发展,社会在进步,但 70 年代的精神财富依然值得我们铭记和传承。 70 年代,是“真穷”也是“真香”。