沿着浊漳河谷蜿蜒前行,运煤卡车扬起的尘土在夕阳下勾勒出灰蒙蒙的轮廓。这条承载着能源运输重任的通道,让原本顺畅的行程变得磕绊。抵达大云禅院路口时,时针已悄然滑过六点。抱着试试看的心态,踩着碎石路驶向山门,竟发现工作人员仍在值守。这份意外的"开门迎客",让这场本可能落空的探访,成了与历史珍贵的不期而遇。

推开斑驳的木门,大云禅院以坐北朝南的格局,将前后两进院落铺陈在眼前。青砖灰瓦的建筑群里,既有清代翻修时留下的规整痕迹,也藏着历经十朝风雨的五代真容。作为第三批全国重点文物保护单位,这里的每一处梁柱砖瓦,都在静默中诉说着跨越千年的建筑密码。

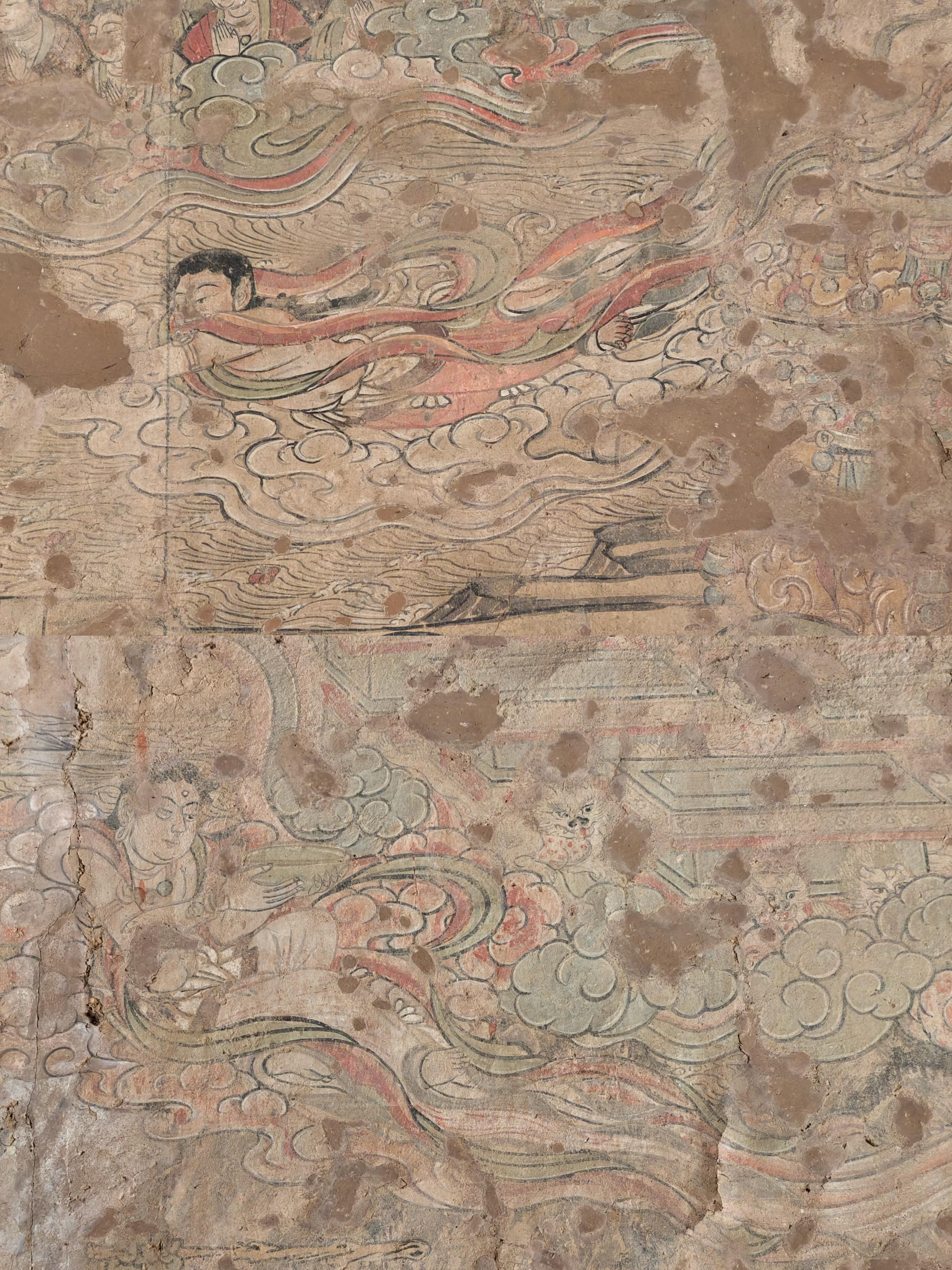

迎面的弥陀殿是整座寺院的灵魂所在。这座建于五代后晋天福五年(公元940年)的木构建筑,在时光长河中幸存至今,成为全国仅存的五处五代木构之一。踏入殿内,扑面而来的不是想象中的庄严肃穆,而是一种近乎素朴的震撼。21平方米的壁画虽已褪色斑驳,却顽强保留着五代绘画的原始风貌。画中人物线条简练遒劲,衣袂飞扬间带着那个时代特有的洒脱,这些色彩与笔触,是国内同期寺庙道观壁画仅存的孤本,为研究早期宗教绘画提供了不可替代的实物资料。

仰头观察殿内结构,普柏枋的出现让人眼前一亮。这块横贯柱头的木枋,看似寻常,却是中国木构建筑发展史的关键节点。它的存在,标志着建筑从唐代以材分制为主的模数体系,逐渐向宋代《营造法式》规范化转变。手指抚过枋木表面细密的木纹,能真切感受到历史在此处留下的过渡痕迹——唐代建筑的雄浑大气,与宋代建筑的精巧规范,在这块木枋上悄然衔接。

走出弥陀殿,寺外的七宝塔同样令人驻足。这座石塔分基座、塔身、塔刹三部分,虽仅存五层,却将五代工匠的精湛技艺展现得淋漓尽致。覆盆式莲花瓣底座上,狮子昂首、麒麟腾跃、飞马扬蹄,每一只雕刻的神兽都带着鲜活的生命力。拾级而上,塔身各层更是惊喜不断:第一层的莲花纹与瑞兽浮雕刚劲有力;第二层的伎乐人姿态各异,手中琵琶、羯鼓等十余种乐器,仿佛下一秒就能奏响穿越时空的旋律;第三层的蛟龙柱盘旋欲飞,正面"双龙戏珠"的壶门雕刻细腻,背面"妇人半掩门"的设计更是罕见,寥寥几笔便勾勒出含蓄温婉的东方韵味。

绕着七宝塔缓步慢行,能清晰看到不同高度雕刻手法的微妙变化。越往上,线条越趋于柔和,垂帐纹饰的弧度、假板门的纹理,都体现着工匠对细节的极致追求。塔顶的大圆盖宝珠,虽历经风雨侵蚀,仍保持着庄重的轮廓,与下方繁复的雕刻形成巧妙的视觉平衡。这座石塔与弥陀殿的木构建筑,一刚一柔,共同构成了大云禅院"木石双璧"的独特魅力。

在寺院角落的厢房里,陈列着历年修缮时发现的残碑断碣。泛黄的石碑上,模糊的字迹记载着历代修缮的时间与缘由,有些文字已难以辨认,却依然倔强地留存着历史的印记。前院的老槐树不知生长了多少年,虬曲的枝干上挂着祈福的红绸,树下散落着几片被风吹落的槐花,给这座古老的寺院增添了几分烟火气。

夕阳西下,暮色渐渐笼罩大云禅院。走出山门回望,运煤卡车的轰鸣声依旧在河谷回响,而这座藏在深山里的古寺,却像一处被时光遗忘的角落,静静守护着五代时期的建筑艺术与宗教文化。这里没有熙熙攘攘的游客,没有华丽的宣传包装,有的只是真实的历史痕迹,以及那些等待有心人解读的建筑密码。对于热爱古建筑与传统文化的人来说,大云禅院的每一处细节,都是值得反复品味的宝藏,更是一场跨越千年的匠心对话。