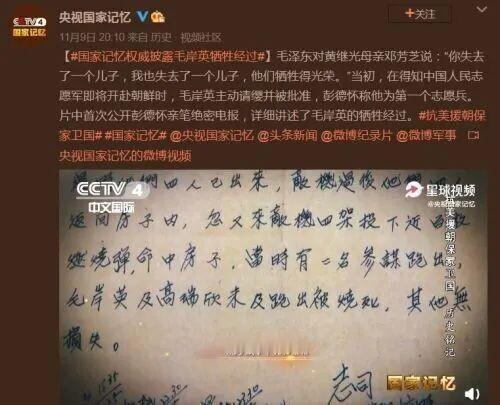

2020年央视纪录片揭开了一封彭德怀的绝密电报,这封电报第一次揭示了毛岸英牺牲的真相 2020年,随着央视纪录片的播出,一封被封存近七十年的绝密电报第一次展现在公众面前。 这封电报来自彭德怀,内容简短,却承载着一个时代的深沉悲痛和一段尘封已久的历史——毛泽东的长子毛岸英在朝鲜战场的英勇牺牲。 通过这封电报,我们终于得以了解这段久被隐藏的故事细节,并见证了领袖们在战场与家庭之间的艰难抉择。 1950年6月25日,朝鲜战争爆发,战火迅速蔓延至中朝边境,鸭绿江对岸的战火硝烟震撼着新中国的领袖们。面对强大的美国军队,刚刚成立的中华人民共和国面临巨大的战略压力。 毛泽东深知出兵朝鲜意味着与世界上最强大的军事力量正面交锋,这将是新中国自成立以来最艰难的考验。 在10月2日的中央会议上,毛泽东提出抗美援朝的提议。然而,讨论一开始便遭遇了不同意见,不少人对是否出兵存在疑虑。 毛泽东心中很清楚,出兵的代价可能极其惨重,但他坚定认为,保家卫国,捍卫新生政权的尊严和生存权利,是必须付出的代价。 这时,毛泽东有一个不同寻常的想法——他决定让自己的儿子,毛岸英,奔赴战场。 毛岸英,作为毛泽东的长子,早年留学苏联,参加过苏联红军的对德作战。新中国成立后,毛岸英回到国内,投入到社会主义建设的基层岗位中。 尽管他有着优渥的家庭背景,但他从未因自己的身份而享受特权,始终坚持与工人群众一起劳作。 1950年10月4日,毛泽东与毛岸英的一次家庭谈话成为了历史的转折点。毛泽东试探性地问道:“岸英,你回国后当过农民,也当过工人,但没有当过兵吧?” 毛岸英立刻明白了父亲的意图。他郑重其事地回答:“爸爸,我很愿意去朝鲜战场与美军一较高下!” 这个决定并不是偶然,而是毛岸英对父亲理想的深刻认同,他认为作为毛泽东的儿子,必须以身作则,为国家和人民献身。 10月7日,毛泽东在中南海设宴,专门为即将奔赴朝鲜战场的彭德怀送行。席间,毛岸英向彭德怀提出参军的请求。 起初,彭德怀坚决拒绝,他觉得毛岸英留在国内进行建设工作同样是对战争的支持。然而,毛泽东轻轻一笑,对彭德怀说道:“老彭啊,我替岸英求个情,让他跟你去朝鲜吧,他能做翻译工作,帮你与苏联人和美国人打交道。”面对毛主席的坚持,彭德怀最终只能无奈同意。 10月19日,毛岸英化名“刘秘书”,随彭德怀一同跨过鸭绿江,进入战火纷飞的朝鲜。为了避免身份暴露,他的同事们一开始并不知道这位翻译是毛主席的儿子。 毛岸英在朝鲜战场上,既是司令部的翻译官,也是军情秘书。他勤勉工作,常常奔波于前线和指挥部之间,展现出非凡的责任感与工作态度。 战场的形势日益紧张,敌机频繁对志愿军司令部进行侦察轰炸。志愿军进入朝鲜后的首要任务是掩护大部队的集结和反击,在这一过程中,毛岸英与其他战士一样,随时面临着生命危险。他没有表现出丝毫的畏惧,仍然坚持留在最前线。 1950年11月25日清晨,4架美军轰炸机飞临志愿军司令部上空,投下大量燃烧弹。由于敌机突然返航,毛岸英和作战参谋高瑞欣未能及时逃出指挥部,最终葬身于大火之中,年仅28岁。 毛岸英牺牲的消息震惊了整个志愿军司令部。彭德怀深感痛心,他亲自起草了一封简短的电报,报告毛岸英的牺牲。这封电报字数不多,但彭德怀反复修改,最终发出。 电报中的每一个字都饱含着他对毛主席的愧疚与沉痛:“主席,您把岸英交到我手上,是我没有保护好他。” 当时的毛泽东因感冒卧床,周恩来决定暂时将这封电报压下,直到1951年1月2日,才将电报递给毛泽东。毛主席在得知儿子牺牲的消息后,沉默了很久。 他的卫士回忆,当时毛主席双手颤抖,甚至连点燃一根烟的力气都没有。他没有哭,但在场的所有人都能感受到他内心的巨大悲痛。 面对丧子的痛苦,毛泽东表现出惊人的克制。他没有指责彭德怀,也没有因为毛岸英的身份而特殊对待,他只是轻轻叹了一口气:“战争嘛,总会有牺牲,谁让他是毛泽东的儿子呢?” 毛岸英的牺牲,不仅是毛泽东个人的巨大损失,更是国家的牺牲。战后,有人提议将毛岸英的遗体运回中国安葬,但毛泽东断然拒绝了。 他说:“青山处处埋忠骨,死哪里,就埋在哪里吧。”这位伟大的领袖,用这样一句简单的话,诠释了共产党人舍小家为大家的崇高精神。 这封绝密电报的公开,不仅揭示了毛岸英英勇牺牲的细节,更展示了毛泽东作为国家领袖、作为父亲的复杂情感。 他用自己的行动,诠释了“天下兴亡,匹夫有责”的精神内涵。他没有因私情而避难,而是以身作则,将自己的亲生儿子送上了战场。