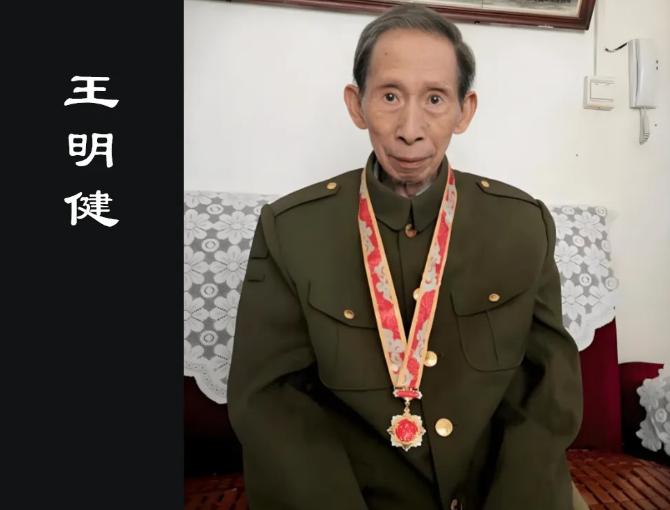

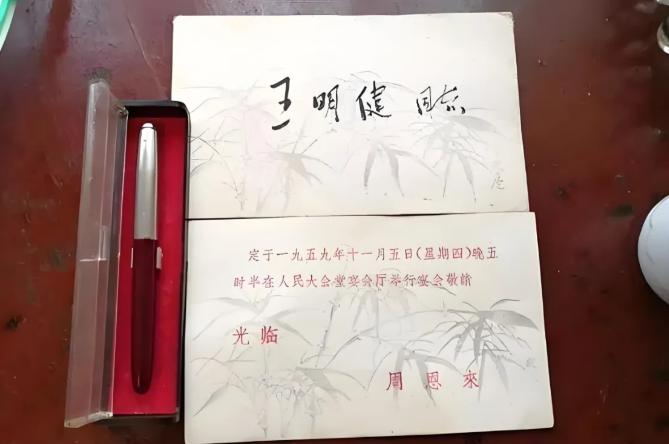

毕业生神秘失踪30年,留下保密协议背后隐藏惊天秘密[玫瑰] 1955年,中南矿冶学院,校园里弥漫着毕业季的离愁别绪。然而,对于王明健来说,等待他的不是毕业典礼和未来的无限可能,而是两名面容严肃、制服上没有任何标识的神秘军人。 没有寒暄,没有解释,只有一份沉甸甸的保密协议。签下名字的那一刻,王明健的人生轨迹彻底改变,等待他的是长达38年的隐姓埋名,以及一段与中国核武器事业紧密相连的传奇人生。 消息不胫而走,关于王明健的去向,各种猜测在同学和老师间流传开来。有人说他犯了事,被秘密逮捕;有人说他被派往海外执行特殊任务;更有人说他是被外星人绑架了。真相,只有极少数人知晓,它被封存在厚厚的档案袋里,和新中国最机密的事业捆绑在一起。 王明健的突然消失,对于他的家人来说,无疑是晴天霹雳。在那个通讯不便的年代,他们只能从王明健偶尔寄回的、没有署名、没有地址的信件中获得些许安慰。 信中,王明健只是简单地报个平安,至于他在哪里,在做什么,一概隻字不提。这份“报喜不报忧”,背后是王明健对家人的深沉的爱,也是他肩负国家使命的无奈。 彼时的新中国,百废待兴,百业待举。面对复杂的国际形势,研制核武器,打破超级大国的核垄断,成为当时中国领导人的共识。 这是一场与时间赛跑的竞赛,更是一场关乎国家命运的豪赌。无数科学家、工程师、技术工人,响应国家的号召,从繁华都市走向荒凉戈壁,隐姓埋名,默默奉献,用青春和热血铸就了新中国的核盾牌。 王明健,就是这群无名英雄中的一员。他来到北京,接受了来自苏联专家的培训,如饥似渴地学习着核工业的理论知识。 然而,好景不长,中苏关系破裂,苏联专家撤离,中国核武器研制工作陷入困境。“自己动手,丰衣足食”,面对困境,王明健和他的战友们没有退缩,他们坚定地扛起了研制核武器的重任。 王明健被派往大西北,参与建设中国第一个核燃料提取工厂。这是一项前无古人的事业,没有经验可循,没有现成的技术可以借鉴,有的只是无尽的挑战和未知的风险。 恶劣的自然环境、简陋的实验设备、有限的技术资料,都是横亘在王明健面前的难题。但他没有被困难吓倒,他带领团队,夜以继日地进行实验,攻克了一个又一个技术难关。 在一次实验中,王明健不幸遭遇核辐射泄漏,身受重伤。在那个医疗条件有限的年代,这样的伤痛无异于生死考验。然而,病痛的折磨没有消磨掉王明健的意志,伤势稍有好转,他就迫不及待地回到了工作岗位。 功夫不负有心人,在王明健和无数科研工作者的共同努力下,1964年10月16日,中国第一颗原子弹在罗布泊成功爆炸,震惊世界。那一刻,举国欢腾,世界为之侧目。中国人民终于站起来了,中国再也不是任人宰割的国家了! 然而,对于王明健来说,这声巨响,不仅是胜利的凯歌,更是对他9年来隐姓埋名、默默付出的最好回报。 原子弹爆炸后,国家准备筹建更大规模的铀水冶炼厂。领导为了照顾王明健的身体,安排他回北京工作。但王明健却毅然决然地选择了继续留在条件艰苦的大西北,投入到新的核工业建设中。 在接下来的几十年里,王明健始终奋战在核工业科研第一线,为中国的核工业发展做出了巨大贡献。他主持研发的多项技术成果,填补了国内空白,为中国核武器的研制和生产提供了坚实的技术保障。 直到1993年,王明健的名字才被解密,他的事迹才逐渐为世人所知。 面对荣誉和赞誉,王明健始终保持着谦逊低调的作风。他说:“我只是做了一名共产党员应该做的事情。” 退休后,王明健依然心系祖国的核工业事业,他将自己毕生的研究成果毫无保留地传授给年轻一代的科研工作者,为中国核工业的可持续发展贡献着自己的力量。 2020年,王明健走完了他传奇的一生。他将自己的一生都奉献给了祖国的核工业事业,他的名字,将永远铭刻在中国核工业发展的史册上。 王明健的故事,只是中国千千万万个“两弹一星”元勋的缩影。他们隐姓埋名,默默奉献,用青春和热血铸就了新中国的核盾牌,为中华民族的伟大复兴立下了不朽功勋。他们的精神,将永远激励着我们,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗! 信源:中国青年网2020.07.13——中国人的故事|30年深藏功与名!致敬原子弹燃料功臣王明健