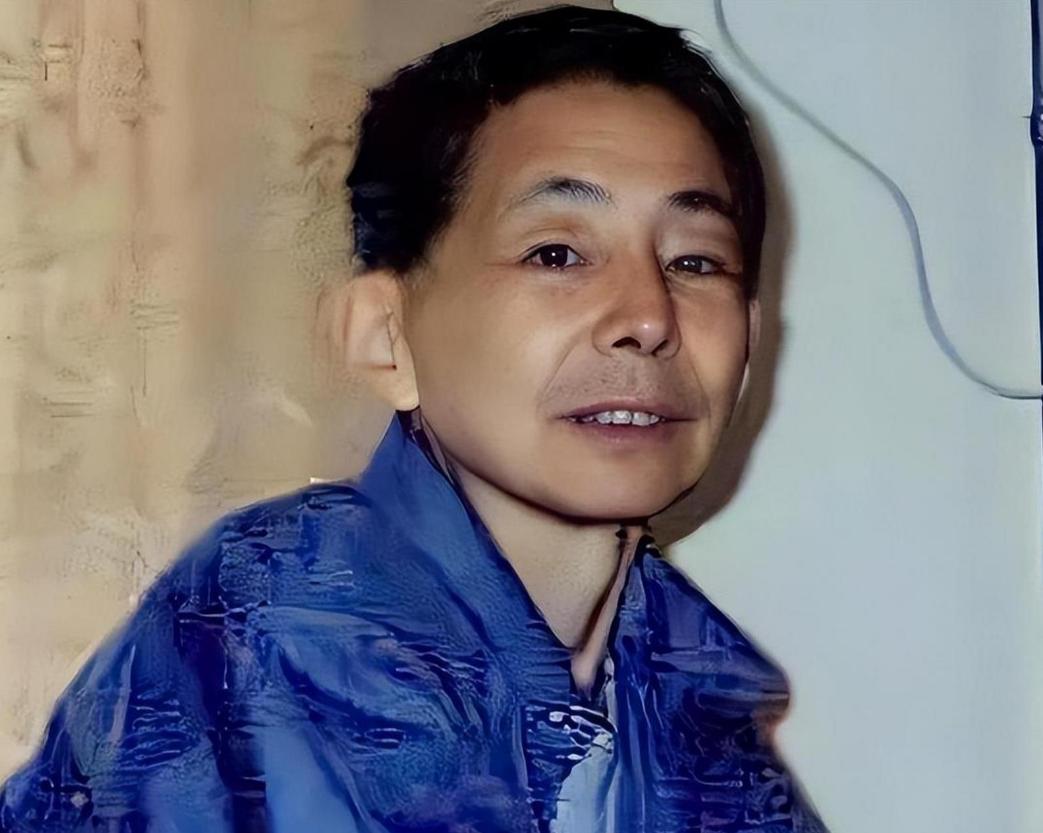

“中国为什么出不了数学大师?”震惊!中国数学天才张筑生五夺世界冠军,却终生无职称?北大数学系这位传奇人物临终一问,道尽人生辛酸![微风] 这句话像一把尖刀,直插每个关心中国数学未来的人心头。 说这话的人,名叫张筑生,一位命运多舛却才华横溢的数学天才,一位将一生都奉献给中国数学教育事业的北大教授。 他用生命最后的余光,凝视着中国数学的未来,发出了这声振聋发聩的叩问。 张筑生的前半生,仿佛一部跌宕起伏的小说,充斥着命运的无常和个人的奋斗。两岁那年,脑膜炎无情地侵袭了他的身体,留下难以磨灭的损伤。 13岁时,一场车祸又夺走了他左臂的活动能力。然而,上帝似乎在为他关闭一扇门的同时,又为他打开了另一扇窗——他拥有了超乎常人的数学天赋。 小学时,他就展现出惊人的数学解题能力,能轻松解决高中阶段的难题。各类奥数比赛、机械竞赛,他都势如破竹,将奖项收入囊中。 进入四川大学数学系后,他更是如鱼得水,仅用两年时间就学完了所有课程,令师生惊叹。 1978年,恢复高考的春风吹遍神州大地,张筑生毅然抓住机遇,以第一名的成绩考入北京大学数学系,并于五年后成为北大首批博士研究生。 随后,他远赴重洋,在世界一流的数学殿堂深造,渴望用知识改变中国数学的命运。 回国后,张筑生本可以凭借自己的才华,在科研领域大展拳脚,获得更高的学术地位和物质待遇。然而,他却选择了另一条更为艰辛的路——成为一名普通的大学教师。 他深知,中国数学的未来,不仅需要站在金字塔顶端的数学大师,更需要夯实基础的数学人才。他甘愿做一颗铺路石,为中国数学的发展做贡献。 在学生眼中,张筑生是一位亦师亦友的良师益友。他上课风趣幽默,深入浅出,将枯燥的数学公式和定理,转化为生动有趣的故事,激发学生对数学的兴趣。 他关注学生的全面发展,不仅关心他们的学习成绩,更关心他们的生活,甚至连监考这样的小事,他都坚持亲力亲为,生怕错过任何一个帮助学生的机会。 命运似乎总爱和这位天才开玩笑。常年超负荷的工作,加上早年的病痛折磨,他的身体每况愈下,最终被确诊为晚期鼻咽癌和严重肠炎。 即便如此,他依然放不下心爱的学生和讲台,直到生命的最后一刻,他还在为中国数学的未来殚精竭虑。 张筑生教授的逝世,是中国数学界的一大损失,也引发了人们对中国数学教育现状的深刻反思。 为什么像张筑生这样优秀的数学人才,最终只获得了高校讲师的职称?为什么中国难以涌现出像陶哲轩、丘成桐那样享誉世界的数学大师? 答案或许是多方面的,但其中一个不容忽视的因素,就是中国数学教育长期以来过于注重应试教育,缺乏对基础数学研究的重视和对创新思维的培养。 我们太过于追求标准答案,太过于强调解题技巧,却忽视了对数学本质的理解,对数学思维的训练。 我们培养了无数“做题机器”,却难以孕育出真正热爱数学、敢于挑战权威的数学创新人才。 张筑生教授用他的一生,为我们敲响了警钟:中国数学的未来,不能再走“唯分数论”的老路。 我们需要更加注重基础研究,鼓励学生独立思考、勇于探索;我们需要更加关注人才培养,为那些真正热爱数学、有潜力的年轻人提供更好的发展平台;我们需要营造更加宽松自由的学术氛围,让不同的学术思想碰撞出创新的火花。 值得欣慰的是,近年来,国家已经意识到了数学基础研究的重要性,并出台了一系列政策措施,鼓励数学人才培养和基础研究。 加大对基础数学研究的资金投入,设立专门的数学研究机构,鼓励数学家进行原创性研究等等。 同时,越来越多的高校和科研机构,也开始探索更加灵活、开放的人才培养模式,为年轻的数学人才提供更加广阔的发展空间。 设立专门的数学人才培养项目,加大对优秀数学人才的资助力度,鼓励优秀数学人才出国深造等等。 相信在国家政策的引导和社会各界的共同努力下,中国数学的未来一定会更加光明。会有更多像张筑生教授一样的“摆渡人”,用他们的智慧和汗水,为中国数学的发展铺就一条通往辉煌的道路。 而中国数学的未来,也必将涌现出更多耀眼的明星,在世界数学的舞台上,绽放出属于中国的数学家。 信息来源:澎湃新闻北大第一位博士:左手残疾、癌症晚期,却为中国拿下5个世界第一