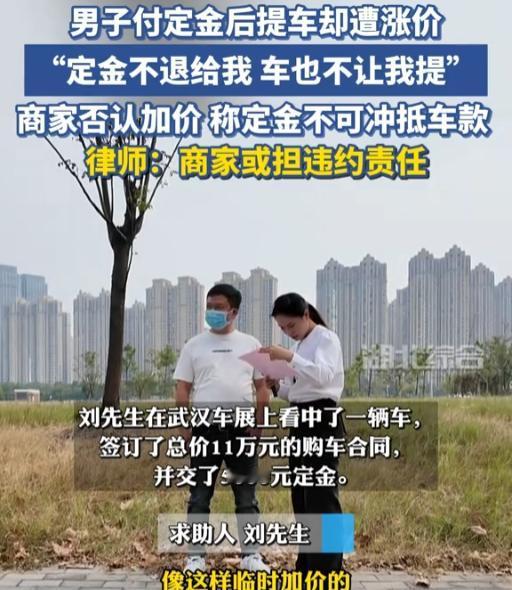

湖北武汉,一名男子在车展上看中了一款新车,跟4S店签订了购车合同,双方约定车辆总价为11万元,男子也当场交了5000元定金。 然而,等到提车那天,店家却临时变卦,要求加价3000元。 男子气愤地找店方理论,没想到店家不仅否认加价,还冷冷地表示:“我们从没说过定金可以抵车款,定金是定金,车款是车款。” 言下之意,就是男子需要支付115000元才能把车开走。这一变故让男子顿时傻眼了。 事情本该很简单。按照购车合同约定,车款为11万元,5000元定金应该是车款的一部分。但是,4S店却故意模糊概念,把定金和车款分割开,试图从中多赚一笔。 男子无奈之下,求助于媒体。媒体介入后,4S店的态度才有所缓和,最后在舆论的压力下,才勉强同意按合同履行,不再多收3000元。 其实,类似的情况并非个例。 购车合同中的“定金”问题在很多地方都引发过争议,尤其是在车市火热、供需不平衡的情况下,4S店常常通过各种手段来加价,甚至巧立名目增加消费者的购车成本。 小李的经历与此如出一辙。小李在一次购车活动中看中了某款车,当时4S店活动价格为20万元。小李心动不已,立即签下合同,并支付了2万元定金。 然而,到了提车时,销售员却告知小李,活动价格已不适用,现在的市场价上涨了4000元。小李不解,合同明明约定了车价为何还要涨价? 销售员解释说,活动价格的确是签约时有效,但如今的市场价格变化属于“不可控因素”,公司内部规定要求小李补足这4000元,否则将无法提车。 小李坚持合同约定,但4S店一口咬定是“政策变动”,还威胁小李说,如果不接受,定金也不会退还。 小李当时懵了,合同内容白纸黑字,价格明确约定,却因为4S店的“一纸规定”被要求多付4000元。 这笔钱虽不多,但让小李感觉自己被敲诈了。他找来亲戚朋友一起交涉,但销售经理态度强硬,坚决不松口。 无奈之下,小李选择向市场监管部门投诉。经过调查,市场监管部门认定4S店违反合同约定,责令其按原价交付车辆。 4S店虽然被迫按原合同执行,但也开始对小李“另眼相看”,交车时态度生硬,甚至故意拖延。小李虽最终拿到了车,但整个购车经历让他心力交瘁。 许多消费者在购车过程中都会碰到类似问题,尤其是遇到定金、加价的情况。 对于一些4S店来说,合同条款成了灵活操作的工具,只要市场行情变化,他们就有理由加价或者推脱,定金也变成了他们不当牟利的手段。 消费者虽然在法律上有合同保障,但往往因不熟悉流程而难以维权,即便投诉成功,也常常要经历一番拉锯战。 在这些购车陷阱中,4S店利用了消费者对“定金”和“合同条款”的不熟悉,刻意制造障碍,试图从中牟利。 事实上,按照法律规定,购车合同一旦签署,双方都应遵守价格条款,4S店无权擅自更改价格或拒绝将定金抵扣车款。 然而,这些4S店利用消费者维权难、过程繁琐的弱点,通过模糊的“定金”概念来混淆视听,最终让消费者蒙受经济损失。 这类现象不仅伤害了消费者的权益,也损害了整个汽车销售行业的声誉。 作为消费者,在购车时要对合同细节格外留意,特别是涉及价格和定金的问题,一定要明确约定,避免让“定金”成为不良商家的借口。 而对于市场监管部门来说,应该加强对购车纠纷的干预和处罚力度,对那些不良4S店予以曝光和惩戒,还消费者一个公正的消费环境。 通过这些真实案例,我们可以看出,在消费市场中,无论面对的是汽车还是其他大宗商品的交易,都需要提高自身的维权意识。 只有消费者和相关部门共同努力,才能让这些违规行为无所遁形,给所有人创造一个更加透明和公平的消费环境。