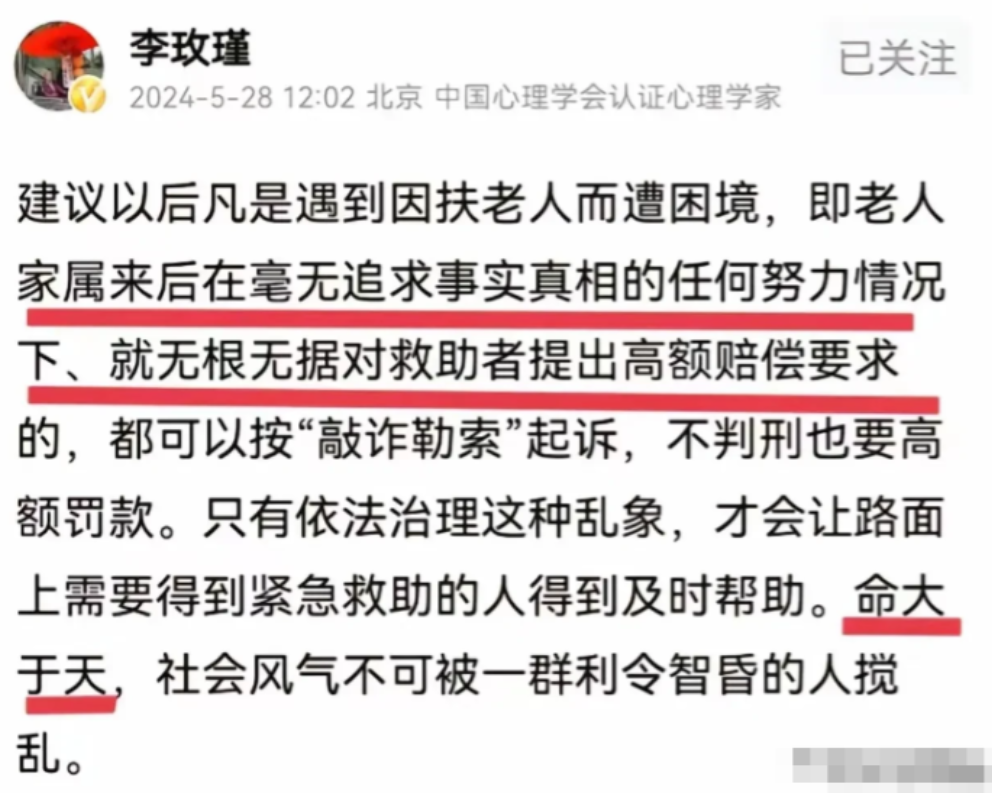

“终于有人站出来了!”2024年,中国人民公安大学李玫瑾建议:“凡是扶了老人被要求天价赔偿的,都必须按照敲诈勒索罪起诉。即便不能够判刑,也要高额罚款,进行严惩!否则,讹人乱象永远得不到解决,做好事的人也会越来越少!” 近年来,随着一些“碰瓷”事件的频繁发生,越来越多的好心人因担心被讹而选择袖手旁观。曾几何时,扶老人、助他人是社会普遍推崇的美德,但如今却成为了许多人心中的阴影。 许多人在目睹老人摔倒后,心中虽有一丝怜悯,但却因对可能发生的法律纠纷感到恐惧而选择不出手相助。2006年,彭宇在帮助一位摔倒的老人后,遭到对方的讹诈,最终不仅失去了自己的名誉,还承受了巨额的赔偿。 这一事件在社会上引发了广泛的讨论,许多人开始质疑自己是否还应该在关键时刻伸出援手。彭宇案的影响深远,使得“好心人”在面对突发事件时,往往选择观望,甚至是远离。这种现象的蔓延,直接导致了助人行为的减少,形成了一个恶性循环。 在这样的背景下,李玫瑾教授的建议显得尤为重要。她指出只有通过法律手段对那些恶意讹人的行为进行严惩,才能有效遏制这一现象的蔓延。将这些行为定性为敲诈勒索罪,不仅能够对施害者形成威慑,也能让更多人感受到法律的保护,从而鼓励他们在关键时刻出手相助。 即便在某些情况下不能判刑,通过高额罚款也能传递出一个明确的信息:社会不会容忍这种不道德的行为。社会信任体系的缺失,正是导致“碰瓷”行为频发的根源。人们在面对他人时,常常会产生怀疑,甚至对身边的陌生人心存戒备。 这种缺乏信任的状态,不仅影响了人际关系的和谐,也使得社会的整体氛围变得冷漠。要想重建这种信任,除了法律的威慑,社会各界的共同努力也是必不可少的。 网友们对此表示了广泛的支持,许多人认为用法律手段保护好心人,是重塑社会信任的重要途径。只有当人们相信法律能够保护他们的善行时,才能够在关键时刻勇敢地伸出援手。 法律的存在不仅是对个体行为的约束,更是对社会道德的引导。通过严厉打击恶意讹诈行为,能够让更多的人看到正义的力量,从而重燃助人的热情。 除了法律的介入,道德教育和媒体引导也扮演着重要的角色。在学校和家庭中,应该加强对道德品质的培养,让孩子们从小树立正确的价值观,懂得助人为乐的重要性。 同时,媒体也应积极传播正能量,讲述那些勇于助人的感人故事,以此激励更多的人参与到助人的行列中来。通过多方共同努力,逐渐形成一个崇尚助人、抵制讹诈的良好社会氛围。 在这个过程中,法律的保护显得尤为重要,只有在法律的框架下,才能让人们在助人的同时,感受到安全感。法律不仅是对行为的约束,更是对人们道德选择的引导。当人们相信,自己的善行不会遭到恶意的侵害时,他们才会更加愿意在他人需要帮助时,毫不犹豫地伸出援手。 李玫瑾教授的建议不仅是对法律的呼唤,更是对社会信任的重建。面对“碰瓷”现象的频发,我们需要通过法律手段、道德教育和媒体引导,共同营造一个鼓励助人、抵制讹诈的社会环境。 只有这样,才能让每一个好心人都能在法律的保护下,勇敢地去做那些值得赞扬的事情,推动社会向着更加和谐的方向发展。希望在未来的日子里,能够看到更多的人在需要帮助的时刻,毫不犹豫地伸出援手,让助人为乐的精神在社会中生根发芽。

清风

支持

大树

为李教授点赞👍