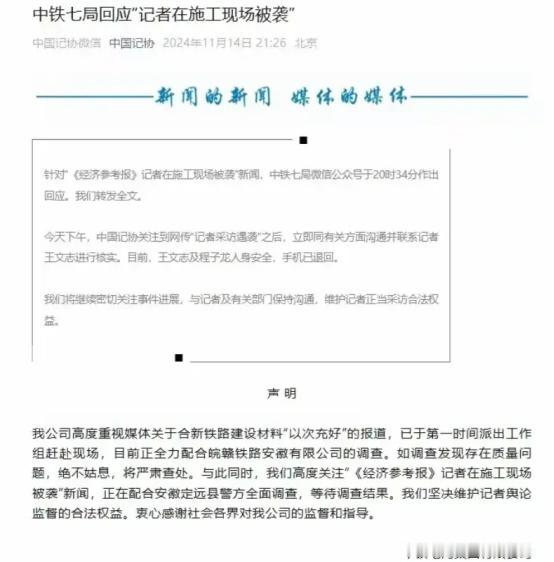

胆子太大了,连新华社的调查记者都敢打,这可是正部级单位,中铁七局必须给个交代。看细节,记者除了手受伤外,你看他身上的衣服,从上到下都是尘土,像是在地上滚了一圈。 11月12日,《经济参考报》刊发了一篇文章,这篇文章用最冷静、最扎实的笔触,揭露了合新铁路施工中的“黑幕”——以次充好的建筑材料。 专家指出,这种被称为“三元乙丙橡胶弹性垫层”的关键材料可能威胁高铁的运行安全。 而王文志和程子龙作为报道的主笔,显然并不满足于现有的纸面资料。他们决定深入施工现场,用脚步丈量真相。 他们并未料到,这一次,工地不仅不会欢迎真相的来访,反而布下了一张“捕猎网”。 11月14日,安徽定远县某施工现场。 此刻的工地与新闻中所见的整洁、机械化景象相去甚远。这里的空气中弥漫着沙土,耳边是机器的轰鸣声,脚下是尘土与废料堆积的泥泞地面。 两名记者试图靠近一个堆满了建材的区域,他们的目光扫过现场,目标是找到那种疑似“问题材料”的“三元乙丙橡胶垫层”。 这种材料虽听上去专业晦涩,但铁路专家一语道破:它的质量直接关系到高铁的稳定性,甚至乘客的生命安全。 但几名身穿施工服的工地人员很快出现,表情警惕,动作粗暴,试图将他们拦在场外。 接下来发生的一切,让人瞠目结舌。 他们的身份被识破后,现场的气氛骤然紧张起来,几名工人立刻动手试图抢夺记者手中的手机。尘土飞扬间,记者试图挣脱,却无法抵挡对方的力量。 他们的手机被迅速抢夺,王文志的右手在混乱中受了伤。即便如此,记者仍试图记录下这一刻,他们身上的灰尘和破碎的工具,是执着的证明。 这场冲突并未因为工地人员的行为而结束,反而点燃了更大的舆论风暴。 网友们质问:“是谁给了工地人员这样的胆量,敢对记者下手?”还有人冷笑:“农民工背锅?这么专业的操作,是农民工干得出来的吗?” 评论区的讨论犹如一场没有硝烟的舆论审判,所有的矛头都指向了中铁七局,这家负责施工的国企。 而施工单位对媒体表示,这只是“误会”,可能是部分农民工因不明身份的陌生人进入工地而引发的“小摩擦”。 但在公众眼中,这样的行为与推卸责任无异。 时间在冲突后继续推进,新华社、中国记协等机构先后表态,要求彻查记者被打事件。与此同时,中铁七局也派出工作组前往现场调查,并表示将积极配合警方工作。 铁路建设关系着千家万户的出行安全,每一根钢轨、每一块垫层都承载着无数人的信任。当不合格材料的阴影笼罩在合新铁路上时,这不仅是对工程本身的挑战,更是对整个国家基建声誉的重击。 每一个材料的背后,都是一条条明文规定的技术参数;每一次舆论的呼吁,都是对真相的坚守。 记者的笔杆并不锋利,但它的分量足以震慑一切妄图掩盖真相的行为。公众的目光也并不尖锐,但它的持久足以逼迫权力给出答案。 或许在某个夜晚,当王文志和程子龙翻阅那些在工地上留下的记录时,他们会感慨万分:揭开真相,从来都不是一条平坦的道路。 但正因为它的崎岖,才更值得跋涉。 【信息来源:两名调查记者在安徽采访遭遇袭击、抢手机,当事人:人暂时安全,在派出所做笔录2024-11-14 17:54·新黄河】