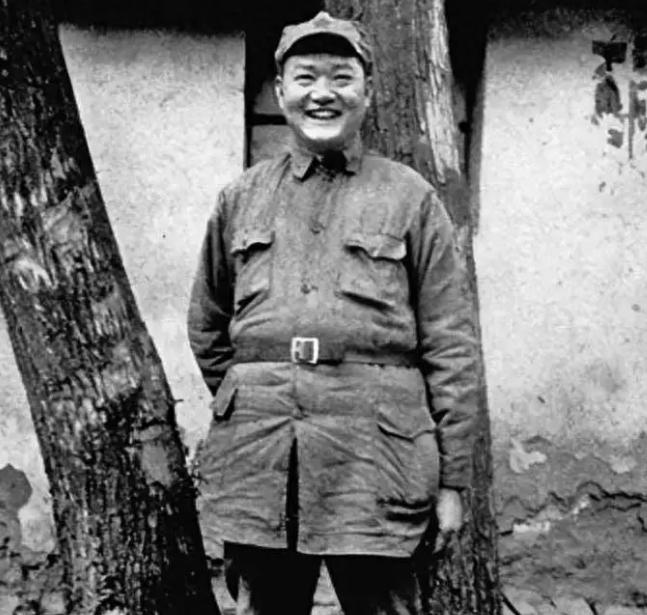

1941年,新四军击毙了100多名日军,不久,日军派人来索要尸体,罗炳辉笑道:“要尸体,尽管来取,但来的时候,要举白旗!” 为什么日军会在战场失利后提出索要尸体?而新四军的指挥官罗炳辉又为何要求他们举白旗来取?这场战斗背后,不仅是一场敌我对决,更是一场智勇交锋。 1941年春天,新四军第二师在华中地区活动频繁,仪征一带成为抗日根据地的核心区域。日军试图控制这里,以切断根据地的交通线,打压新四军的游击行动。 一天夜里,日军700多人潜入仪征北部的村庄。他们以为可以不费吹灰之力包围新四军驻地,然而,一个警卫连的战士发现敌情,迅速发出警报。 面对突如其来的敌袭,警卫连沉着应战。他们没有立即开火,而是利用大刀进行近身搏斗。刺刀与大刀的碰撞声此起彼伏,战士们的呐喊让夜空都颤抖。 这一切发生时,罗炳辉正在指挥主力部队转移至五里墩高地。他是一位老练的指挥官,了解敌人的动向。他判断日军必然会将兵力集中在村庄外围,正是转移主力的最佳时机。 罗炳辉是红军时期的“神行太保”,以行军迅速和战术灵活闻名。他曾多次利用诱敌深入的策略重创敌军。这次,他再次展现了这种能力,将主力部队安全带离危险。 同时,他将警卫连留在村庄拖住敌人。警卫连的战士们毫无怨言,他们知道这是保护大部队的关键。 次日清晨,日军发现村庄中没有主力部队后,追击至五里墩高地。但这时,新四军已经布下天罗地网。居高临下的火力压制让日军措手不及,逐渐溃退。 战斗持续了一整天。到黄昏时分,日军损失惨重,仅剩200人侥幸逃回。新四军则击毙日伪军百余人,取得了压倒性胜利。 战斗结束后,战场上残留着大量日军尸体。几天后,日军派出使者,提出希望带回尸体。这种要求在敌后战场极为罕见,因为日军视战败为极大的耻辱。 面对这一请求,罗炳辉并没有直接拒绝。他笑着对日军使者说:“要尸体可以,但你们必须举白旗来取。” 这一要求让日军使者羞愧难当,却无从反驳。为了掩盖战败真相,日军最终妥协了。 几天后,他们的运输队高举白旗前来收尸。这一幕被当地百姓津津乐道,成为新四军威名远扬的经典一刻。 罗炳辉为何敢于提出这样的条件?因为他深知,这不仅是一次军事胜利,更是一次心理战的延续。举白旗,不仅意味着日军承认失败,更极大削弱了其士气。 对于新四军的士兵来说,这一要求同样意义重大。它不仅是对抗日斗志的鼓舞,更是一种无声的教育——面对强敌,我们可以取得胜利,也可以赢得尊严。 罗炳辉并非普通的将领。他曾在抗日战场上创造了“梅花桩战术”,这种灵活分散布兵的方法,让日伪军疲于应对。此次战斗,他再次展现了这一战术的威力。 此外,他也因关心士兵和百姓而深受爱戴。战后,他组织当地民兵清理战场,加强根据地的防御。百姓称他为“人民福星”,这不仅是对他的赞誉,更是对新四军的信任。 这场战斗的胜利,让仪征成为华中敌后抗日的重要据点。它鼓舞了周边根据地的军民,也为新四军的后续行动打下了坚实基础。 日军被迫举白旗的消息迅速传开,成为当地的一段佳话。人们传颂罗炳辉的智慧与胆略,也感叹新四军在敌后战场上的坚韧与顽强。 这场战斗不仅仅是一次军事胜利,更是一堂生动的抗战课。它告诉我们,智慧与勇气同样重要,而面对强敌,只要团结一心,总能找到胜利的道路。 罗炳辉的故事继续影响着后来的人们。他用行动证明了一个真理:即使在最艰难的时刻,中国人民也能在智慧与勇气的指引下赢得胜利。