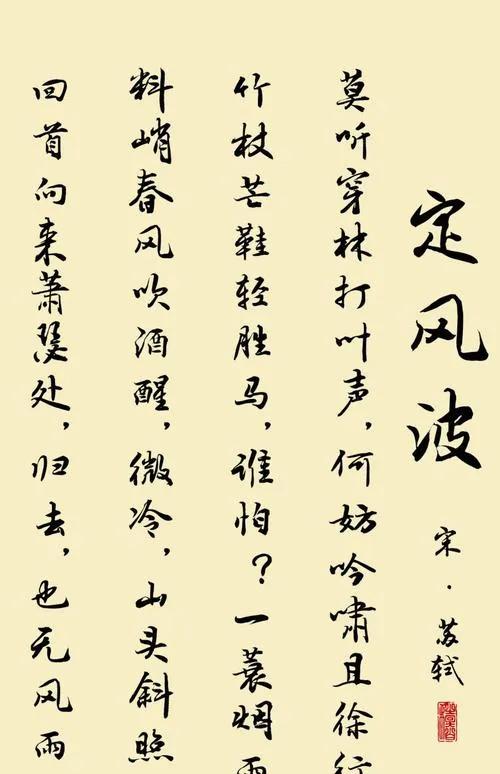

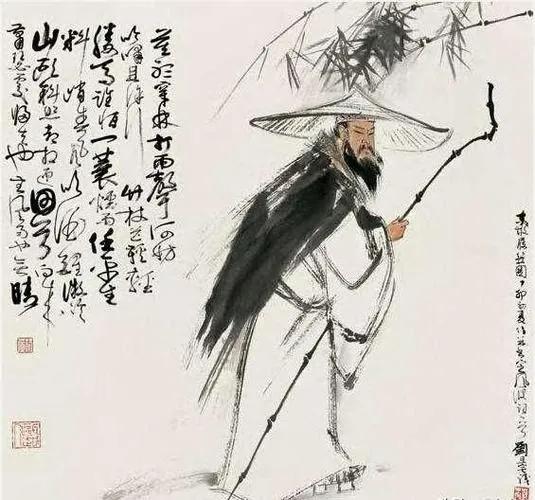

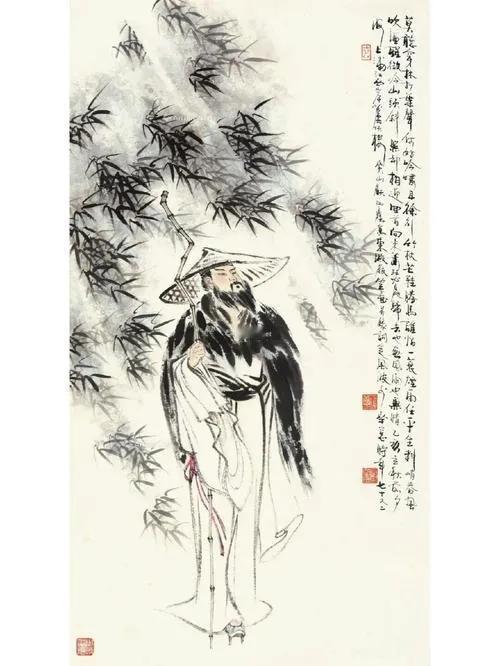

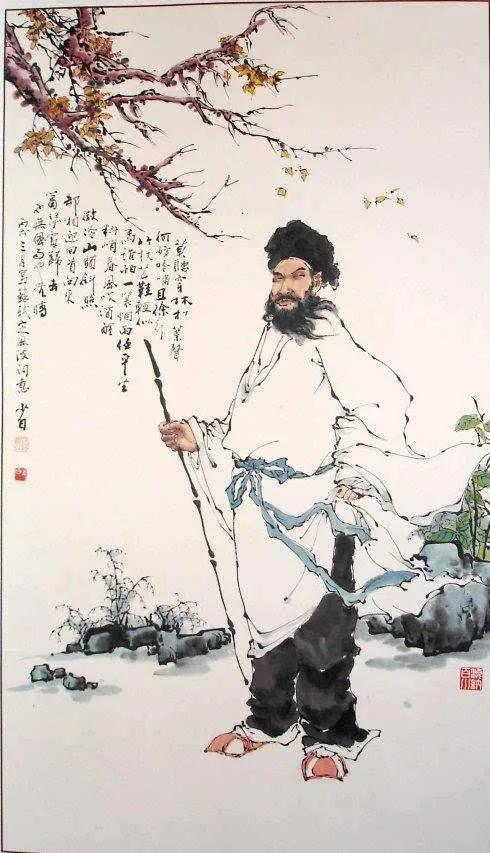

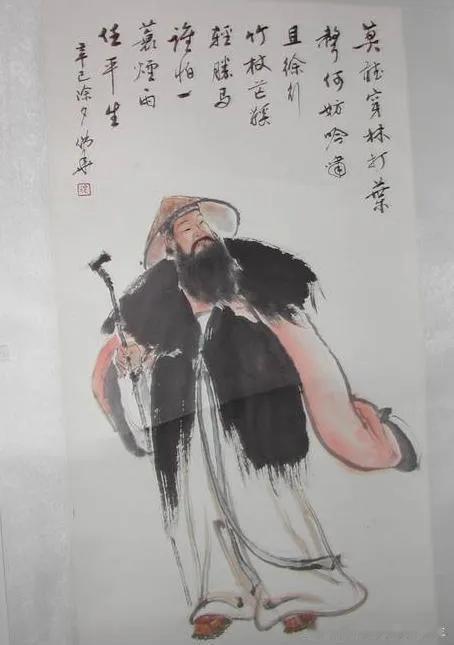

苏轼《定风波》中如何体现其四重人生境界的?对今人有何启示? 苏轼字子瞻号东坡北宋文学家、书法家、画家,历史治水名人。苏轼参加殿试中乙科,赐进士及第。他历任大理评事、佥书凤翔府判官等职。宋神宗时,曾在杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年因“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后,出任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,外放治理杭州、颍州、扬州、定州等地。随着新党执政,他又被贬惠州、儋州。宋徽宗时,获赦北还,病逝于常州。 苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、文等方面取得很高成就。其词开豪放一派。 《定风波》的原词如下:三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 这首词是苏轼在宋神宗元丰五年春,因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使的第三个春天所作。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行,并创作了这首词。这首词最能表现后期苏轼的旷达豪族放的词风,从中我们可读出苏轼在词中含蕴的四重人生境界: 第一重:坦然面对风雨的从容。在风雨中,苏轼选择“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,表现出超脱于外界干扰的从容,不畏惧风雨的侵袭。 第二重:接受命运无常的旷达。苏轼以“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”来表达自己不在乎物质的简陋,不畏惧风雨的肆虐,以旷达的胸怀接受命运的无常。 第三重:看透世事虚幻的超脱。通过“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”的冷暖对比,苏轼展现出对世事变幻无常的洞察,明白世间的荣辱得失不过是过眼云烟。 第四重:回归内心宁静的释然。在“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”中,苏轼回首过去的风雨兼程,选择回归内心的宁静,达到一种超然物外的境界。 这四重境界展现了苏轼在人生道路上的豁达与智慧。人生本无常,而能经历这样大起大落人生的,也不是很多,遇到这样的人生苦难与挫折,很多人会选择哀鸣,很多人会选择自暴自弃,轻狂怨世,只有少数人能像苏轼这样想得开放得下,《定风波》很好把苏轼的人生观表现了出来。 现代社会人们也不可能万事顺心,一生顺利,所谓“人生不如意者常十之八九”,如意面对我们这不如意的人生,苏轼的四重人生境界对我们现代人也有如下启示: 坦然面对困境:在生活中,我们会遇到各种各样的困难和挫折,这些困难就像那突如其来的风雨一样,让人感到焦虑和不安。然而,如果我们能够像苏轼一样,保持积极的心态,不被这些困难所左右,那么我们就能保持冷静,找到前进的方向。 超脱物外:现代社会中,物质和名利常常束缚人们的心灵。苏轼的境界提醒我们,应追求内心的自由和精神的满足,而非外在的荣华富贵。 世间的荣辱得失不过是过眼云烟,很多事情充满了虚幻性。苏轼的境界启示我们,不要过于在意一时的得失,而要保持内心的平静,超脱于这些虚幻的事物之上。 回归内心宁静:在纷繁复杂的世界中,我们需要学会回归内心的宁静,找到属于自己的安宁之地。无论外界如何变幻,保持内心的平静和淡然,才能真正享受人生的美好。