1943年,王近山带着化装成农民的营团两级干部在民兵队长的指引下查看地形,来到村外山沟公路,王近山说:晚上部队到公路两侧的高地上“守株待兔”。

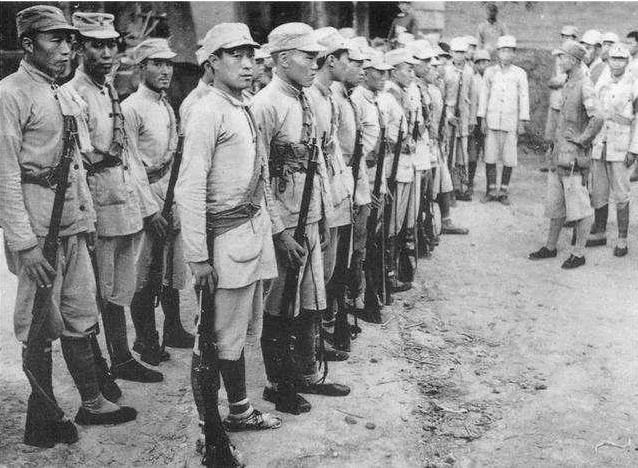

当时国民党撕破脸皮,发动了第三次反共高潮。面对老蒋的反水,党中央不得不考虑应对之策。为了防备顽军偷袭,中央电令三八六旅16团火速赶往延安。接到命令后,16团告别了战斗了六年的晋察冀根据地,踏上了新的征程。

10月,王近山率领16团主力抵达韩略镇附近。此时,日军冈村宁次正对太岳区进行疯狂扫荡,前敌总指挥部设在临汾。临汾到前线的路上,日军的车队经常来回跑,拉着物资和兵力。

这引起了王近山的注意。当地百姓和地方党组织及时向王近山提供了重要情报:日军车队每天早晨从临汾出发,晚上返回,去时满载军用物资或部队,回来时则装满了从根据地抢掠的物资。

这条情报线,为王近山接下来的决策提供了关键信息。随后,王近山化装成农民,亲自带队侦察地形。在韩略村附近的一条山沟,他发现了绝佳的伏击地点。

这条山沟两侧是高耸的悬崖,公路从沟底穿过,易守难攻,简直就是个天然的“口袋阵”。王近山的脑海中迅速形成了一幅伏击图。

10月22日晚,16团悄无声息地潜入山沟,布下了天罗地网。战士们藏在公路两边的高地上,等着敌人上钩。

第二天早上,天刚亮,地平线上出现了一队日军车队,13辆车排着队开了过来。中间的三辆小汽车格外显眼,车上坐着许多高级军官,原来这是一支日军“观战团”。

这帮鬼子做梦都没想到,八路军的主力部队竟然会出现在离临汾不到五十里的地方。他们一路上聊得特别开心,完全没注意到危险正悄悄逼近。

当车队完全进入山沟后,一颗红色信号弹划破天空,战斗打响了!枪声和爆炸声不断,手榴弹和小炮弹像下雨一样砸向日军的车队。

16团的战士们把车队头尾的车都炸了,堵住了敌人的退路。日军一开始被打得措手不及,但他们毕竟是训练有素的精锐,很快就稳住了阵脚。在短暂的慌乱之后,他们开始组织反击,试图夺取立足点,等待援兵。

王近山一眼就看穿了日军的意图。他指挥部队集中火力,向日军军官聚集的地方猛攻。日军军官凭借汽车进行顽抗,但汽车一辆接一辆地被摧毁。

负责保卫“观战团”的日军军官见局势已无可挽回,选择了切腹自杀。其余的军官要么被击毙,要么自杀。

在战斗中,16团的战士们表现得特别勇敢,战斗力也很强。六连班长赵振玉跳上卡车,抢过敌人的重机枪,对着车上的日军开火。

四连和五连的战士们也跳下悬崖,跟敌人拼起了刺刀。班长铜荣发一枪干掉了日军观战团的团长服部直臣少将。郑光南抱着一束手榴弹冲向敌人的火力点,英勇牺牲。

最终,除了3名日军侥幸逃脱外,其余的100多名日军军官和警卫士兵全部被歼灭。

战斗结束后,王近山没有恋战,立即指挥部队打扫战场,迅速撤离。当冈村宁次得知“观战团”被全歼的消息后,气急败坏地调集数千兵力和飞机前来围剿,但16团早已消失得无影无踪。

16团的这次伏击战,不仅歼灭了大量的日军高级军官,沉重打击了日军的士气,还缴获了大量武器装备和重要情报。

更重要的是,这展示了八路军灵活机动的战术和顽强的战斗精神。韩略伏击战的胜利,也为16团顺利抵达延安创造了条件。

1944年春,16团到达延安,并入新编第四旅,王近山担任旅长。这场战斗的成功,是王近山军事生涯中的辉煌一笔,也成为了抗日战争史上的经典战例。

这场战斗的意义,不仅仅在于歼灭了多少敌人,更在于它体现了中国共产党领导的军队在抗日战争中的智慧和勇气。 信息来源:光明网