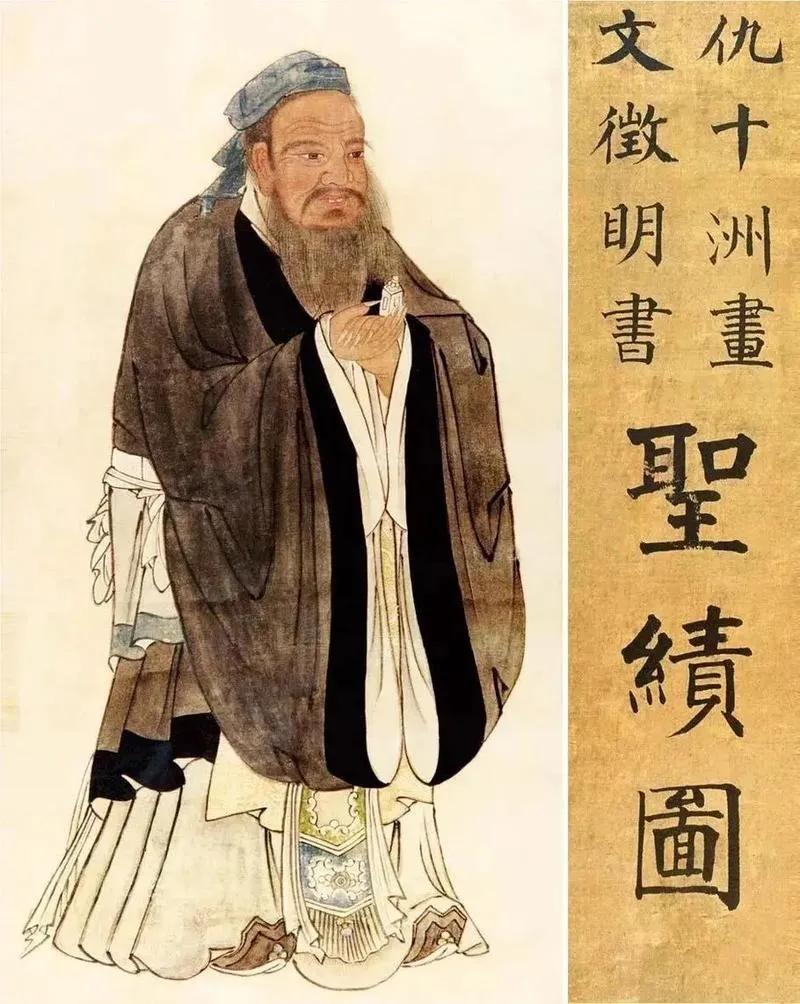

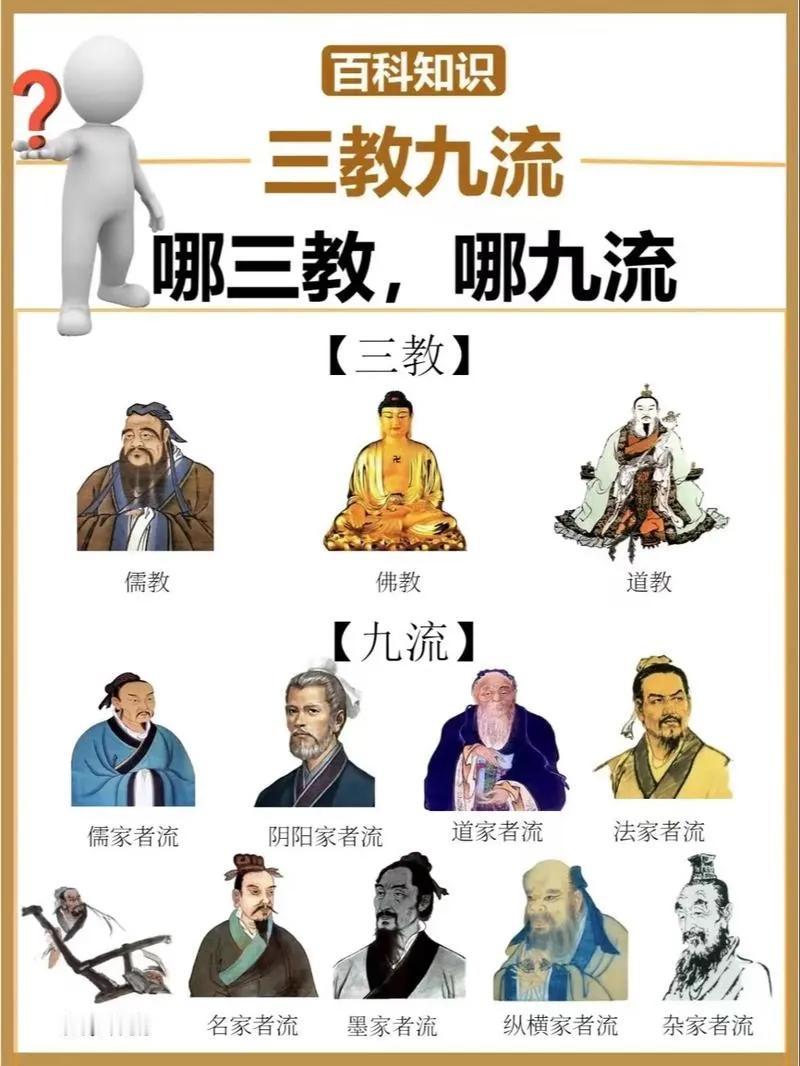

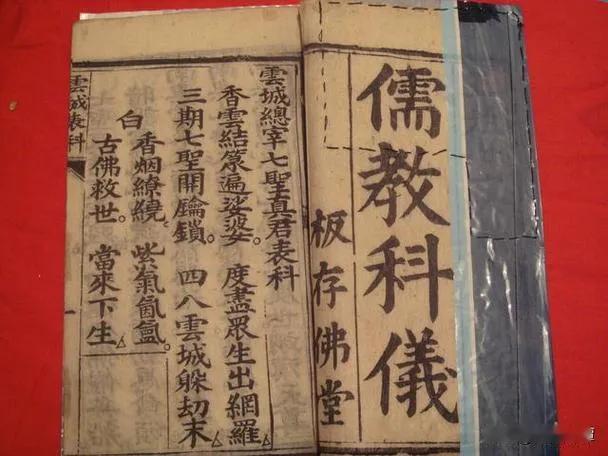

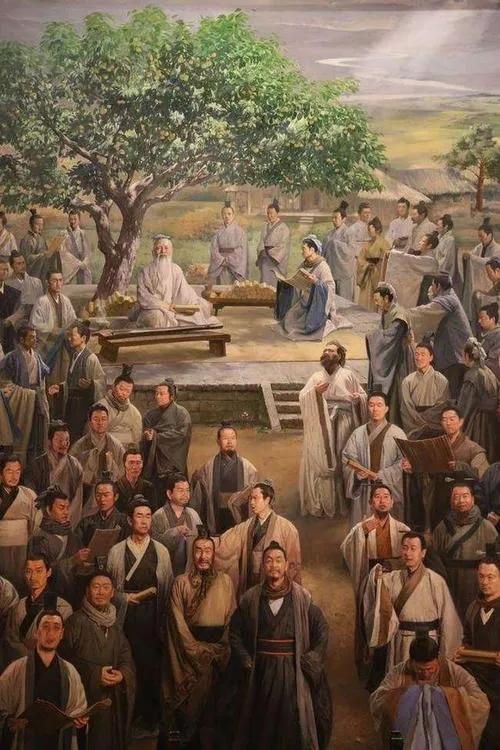

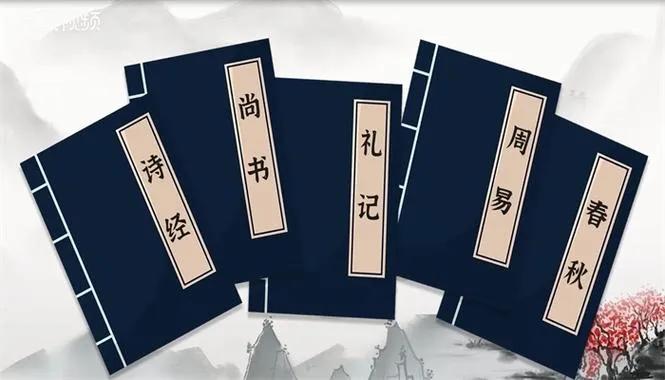

儒学并非宗教,为什么古代与道教佛教并称为“三教”? 儒家并不是宗教,但在古代会与道家和佛教一起并称为“三教”,因其在古代中国社会中具有非常重要的地位,才与道教、佛教并称为“三教”。 一种说法认为,“三教”的概念最早起源于汉代,《白虎通·三教》中说:“教所以三何?法天、地、人,内忠、外敬、文饰之,故三而备之。”汉代儒学家认为夏代崇尚忠,商代崇尚敬,周代崇尚文,他们把夏、商、周三代所崇尚的忠、敬、文这些道德规范与礼仪文饰,总称为“三教”。这是关于“三教”最早的说法。 后来,东汉初年,佛教传入中国,与本土儒教、道教发生论战。公元573年,北周武帝亲自召集百官及沙门道士等“辨释三教”,最后作出了“儒教在先,道教次之,佛教在后”的结论。从此后人说三教,通常即为儒、道、佛。 而儒教,源自儒学,又称“孔教”“圣教”,由孔子所创。汉儒为了抬高孔子的地位,增加了宗教的祭拜仪式,儒教自此产生。后为和崇尚黄老列庄等道家思想的道教区分,从南北朝开始叫做儒教,又被称作圣教,跟印度佛教、中国道教并称为三教。 总的来说,虽然儒家本身并非宗教,但儒教作为一种信仰,与道教、佛教并立,共同构成了中国古代社会中的三大精神支柱,因此被并称为“三教”。在理论上的包容性和与其他思想的融合性。 还有一个理由是,儒家思想具有包容性和融合性。儒家思想在发展过程中,吸收了其他思想流派的精华,形成了独特的理论体系。例如,战国晚期的儒家学者荀子在继承孔子学说的基础上,吸收了道家、法家等思想,为儒家哲学本体论和宇宙论的发展做出了贡献。汉朝时,儒家学者董仲舒将阴阳五行、道家黄老思想融入儒家体系,形成了“王霸杂用”的治国策略。 其次,历代帝王和朝廷的政策对宗教文化的外在约束也促成了儒、释、道的互补和共存。中国自古以来就有神仙崇拜的传统,各阶层的情理思维模式也为三教的和谐共生提供了社会基础。隋朝时,三教和谐论得到进一步发展,隋帝认为三教皆能引导人民向善,有助于社会治理。 此外,儒家的经典文献和哲学思想在历史上具有重要地位。孔子在《中庸》中提出的“万物并育而不害,道并行而不悖”的理念,体现了儒家的包容性。儒家的“六经”(诗、书、礼、乐、易、春秋)和“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)在历史上具有重要的教育意义2。 总的来说,儒家思想在理论上的包容性和融合性,以及历代帝王和朝廷的政策支持,使得儒家思想能够与其他宗教思想共存并发展。这种共存不仅促进了文化的多样性和包容性,也为社会的和谐稳定提供了重要的思想基础。