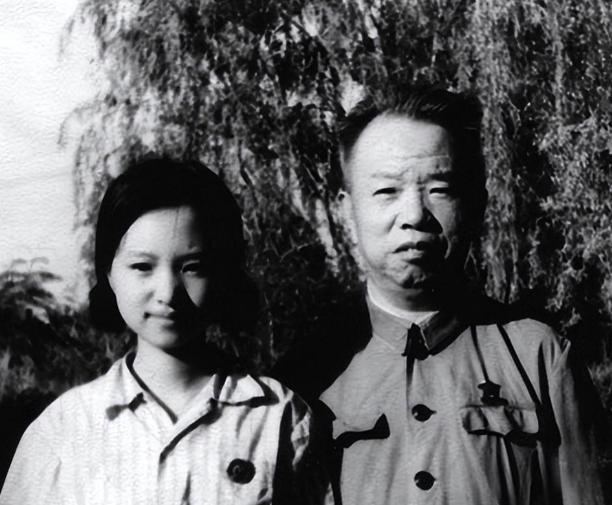

1968年,王树声去食堂打饭时,看到一个战士竟拿着四五个饭盒,他好奇地问:“小伙子,你一个人为啥拿这么多饭盒呢?” 1968年,一个冬日的午后,军事科学院的食堂内发生了一件看似寻常却耐人寻味的小事。 王树声大将,当时是军事科学院的副院长,尽管身居高位,却一如既往地低调行事。 他穿着朴素,手持普通饭盒,默默地站在食堂的队伍中,等待着自己的饭菜,他的举动与身边排队的普通战士并无二致。 就在排队的过程中,王树声注意到一名年轻战士,他的手中握着四五个饭盒,显得格外显眼。 这一幕让王树声感到好奇,于是他轻轻拍了拍战士的肩膀,带着善意地问:“小伙子,你一个人怎么拿这么多饭盒?是要给别人打饭吗?” 战士显然有些紧张,犹豫了一会儿后,小声地回答:“是给我们首长打饭。”王树声点了点头,语气轻松:“哪个首长啊?这么大排场。” 战士显得更加拘谨,他低声说道:“我们是刚调来的,首长您可能不认识。” 这件事看似到此为止,但第二天,当这名战士再次去食堂打饭时,又意外地遇到了王树声。 王树声笑着调侃:“咱俩挺有缘啊,又碰上了,你今天怎么又拿这么多饭盒?” 这次,战士的好奇心被激发了,他鼓起勇气问:“老同志,您贵姓?”王树声微微一笑,坦然答道:“我姓王,叫王树声。” 听到这话,战士顿时愣住了,他立刻将此事报告给了自己的首长。 这位首长得知此事后,又惊又愧,身为军队中的一名领导者,他深感自己的行为与王树声严于律己、不搞特殊化的作风形成了鲜明对比。 从此以后,这位首长再也没有让战士为他打饭,而是选择亲自排队领取自己的饭菜。 这一幕虽平凡,却令人深思,王树声为何能保持如此低调?他的坚持来源于何处? 王树声出生于湖北麻城县乘马岗项家冲的一个小地主家庭,他的父母早逝,由祖母丁枕玉抚养长大。 他的成长环境虽艰苦,却深植了他对公平和纪律的坚定信念,祖母的弟弟丁枕鱼是当地有名的恶霸地主。 王树声从小目睹丁枕鱼的剥削行径,这让他对社会的不公充满愤慨,也激发了他为改变命运而奋斗的决心。 1926年,王树声加入了中国共产党,成为一名农民运动的骨干,为了推动减租减息的政策,他毅然决然地与自己的亲戚丁枕鱼决裂。 在一次激烈的斗争中,他大义灭亲,当众处决了这位作恶多端的舅公,这一壮举在当地引发了极大的震动,同时也让王树声的名字被更多的乡民记住。 从那个时候起,王树声的生命轨迹便注定与革命事业紧密相连。 1936年,在长征途中,王树声率领西路军跋涉千里,穿越了河西走廊,在恶劣的自然环境和敌军的重重围剿下,他始终保持冷静和坚定的指挥。 这种在逆境中仍然坚持斗争的精神,成为他一生的注脚。 在一次突围战中,王树声不幸负伤,恰在此时,他得到了当地一位农妇周大娘的收留。 周大娘不仅冒着风险为他疗伤,还在危急时刻掩护他,让自己的儿子冒充王树声,最终付出了生命的代价。 王树声对此深感愧疚,他认周大娘为义母,并在此后经常探望她,直到为她操办丧事。 建国后,王树声的生活依然保持简朴,他对子女的教育尤其严格,始终强调“不搞特殊化”。 1971年,他去部队看望正在服役的小女儿王季迟时,被门卫拦下要求填写探访表,他并未亮明身份,而是和普通家属一样耐心地排队等候。 见到女儿后,他一再叮嘱她要遵守纪律,靠自己的努力取得成绩。 这些故事并非孤立的事例,而是王树声一生信念的体现。 他始终坚持平等与纪律,用行动为军队树立了榜样,无论身处何种位置,他都保持谦逊,遵守规则,以身作则地践行共产党人的精神。 回到1968年的那个冬日午后,王树声的简短问话并未包含任何指责,但他的态度和作风深深感染了周围的人。 这样的精神不是一时的表现,而是他长久以来对纪律、平等与原则的坚持。 真正的伟大并不总是显而易见,那些细微之处的坚持,那些平凡中的不凡,才是一个人内心力量的体现。 王树声的故事跨越时空,始终激励着我们。