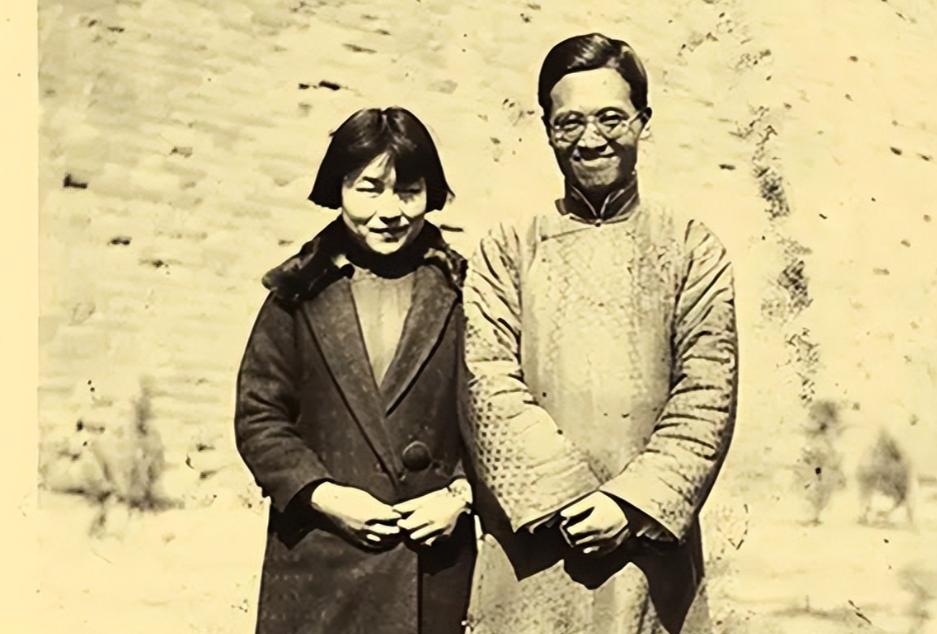

1998年,钱钟书和女儿相继去世,88岁的费孝通迫不及待对杨绛展开了追求。杨绛知道费老的心思后,站在楼梯口笑着对他说了一句话,费孝通满脸通红,再也没敢爬杨绛的楼梯。 1998年,北京的冬天格外冷清。钱钟书的故居静静伫立,屋内的温暖似乎随着主人的离去而渐渐散去。 87岁的杨绛坐在书桌前,目光落在桌上的遗稿上,神情平静却透着一丝隐约的孤寂。就在这一年,她经历了人生中两次重大打击。 1997年,独生女钱瑗因病去世,不久后,陪伴了她半个世纪的丈夫钱钟书也因病辞世。 孤独和悲痛将她包围,生活似乎进入了一个没有尽头的静止状态。 尽管如此,杨绛并没有因此消沉,整理钱钟书的遗稿,回忆他们一家三口的生活,成为她生活的重心。 她不常向外界流露情绪,而是将自己的哀思深深埋藏,用行动延续着与家人的精神联系。 然而,她的生活中并非完全与世隔绝,老朋友费孝通的出现,打破了这份宁静。 费孝通是杨绛的老朋友,也是中国社会学和人类学界的顶尖学者之一。 他们的交情可以追溯到几十年前,那时两人还是苏州振华女中的学生,振华是女子学校,费孝通因母亲的安排成为了学校里唯一的男生。 这个瘦弱、腼腆的少年常被同学们调侃,而杨绛却用她的幽默与聪慧让费孝通感到轻松。少年时期,他们的关系更像是青梅竹马的伙伴。 费孝通从未明言,但内心深处,他对杨绛抱有一份特殊的感情。 他们的交情在东吴大学得到了延续,在这里,费孝通的感情变得更为热烈。 他不止一次向外人宣称自己是杨绛的“男朋友”,甚至用各种方式试图让她注意。 然而,杨绛志不在此,她一心向往清华大学的学术氛围。她的努力最终得偿所愿,进入清华大学外文系深造。 在那里,她遇见了钱钟书,那个改变了她一生命运的人。 1935年,杨绛与钱钟书结婚,他们的结合被视为文坛佳话,一段半个世纪的爱情从此开启。 而费孝通只能默默将那份感情埋藏心底,选择以朋友的身份继续待在她的身边。 时光荏苒,几十年的岁月让三人的人生轨迹不断交错,费孝通成为中国社会学界的领军人物,他的著作《乡土中国》《江村经济》在国内外备受推崇。 他始终关注中国乡村社会的发展,也为中国农民寻找摆脱贫困的出路。 而杨绛则在文学领域继续发光发热,与钱钟书一道翻译、写作,共同度过了无数艰难却又温馨的岁月。 然而,1998年,这一切都发生了巨变。 失去了至亲的杨绛在空荡荡的故居中度日,这样的消息很快传到了费孝通的耳中。 88岁的费孝通再次走进杨绛的生活,他开始以老友的身份频繁拜访她,他带来了自己的学术著作,与杨绛探讨文化问题,分享学术心得。 这些来访最初让杨绛感到欣慰,但随着时间的推移,她发现,费孝通的关心似乎不仅仅是朋友间的问候。 一次次的拜访中,费孝通的举止开始流露出对杨绛深藏多年的情感,他的关心变得更加细致,言谈中偶尔透出一丝试探。 杨绛虽然敏锐地察觉到了,却并没有直接点破,她用一贯的幽默与理智对待费孝通,让他感受到尊重的同时,也明白这段情感不可能改变。 有一天,费孝通如往常一样结束拜访,准备告别,他站在楼梯口,转身看向杨绛,眼神中带着几分犹豫和深情。 而杨绛则站在楼梯上,微微一笑,语气轻松却意味深长:“楼梯难走,以后就不要知难而上了。”这句话说得柔和,却清晰地传递出她的态度。 费孝通愣了一下,随即脸上泛起了不易察觉的红晕,他点了点头,没有再多说什么,缓缓走下楼梯,从那以后,他再也没有登上那段楼梯。 对于杨绛来说,这不仅是一种温和的拒绝,更是对自己人生选择的坚守。 她的一生早已与钱钟书紧密相连,无论丈夫是否在世,这份感情都是她心中不可动摇的存在。 正因如此,她没有让任何人走入她的生活,而是选择继续独自面对。 而费孝通则将那份未竟的情感深藏心底,他并未因此疏远杨绛,依然在学术和社会事务中寻找人生的意义。 他晚年提出了“文化自觉”的理念,强调对自身文化的认知和反思。 这种学术思想也许正是他处理情感的方式——不强求、不怨恨,而是以尊重与成全为主。 杨绛的晚年生活依旧简单而充实,她闭门谢客,将时间花在整理钱钟书的遗稿和创作上。 她翻译了柏拉图的《斐多》,撰写了《我们仨》,用文字记录一家三口的点滴,这份对生活的专注,让她在孤独中找到了一种平和。 或许,对费孝通来说,杨绛不仅是他的初恋,也是他一生的遗憾,但正如费孝通所说,“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。” 他们之间的情感虽未得到世俗的结果,却在某种意义上达成了精神上的共鸣。 杨绛的淡然与智慧,费孝通的克制与尊重,让这段关系成为一种超越时间的美好。 历史中,这段故事或许并不起眼,却以它独特的方式诉说着友情、爱情与遗憾的交织。 楼梯前的那句轻言浅语,成为他们之间最隽永的记忆。